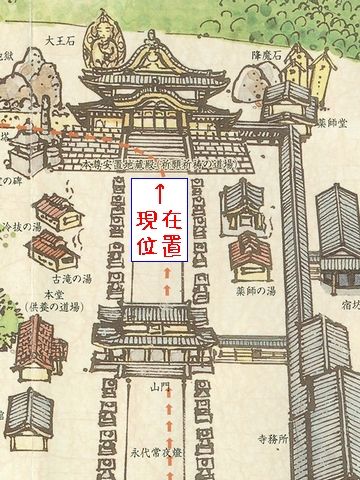

婆「ほれ、行きますぞ」

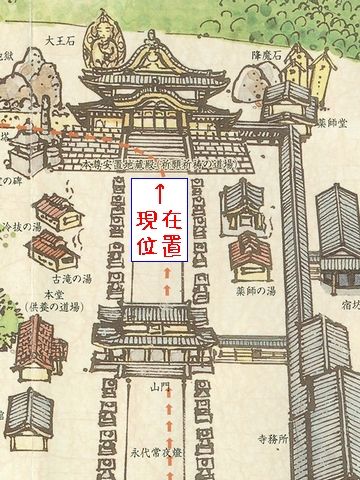

婆「目の前に見えるのが、『地蔵堂本殿』じゃ」

婆「ご本尊の地蔵菩薩がおわしまする」

み「見れるの?」

婆「ダメじゃ」

↑特別にご紹介。衣を着たお地蔵さまです。左に「掌善童子像(仏心を育てる)」、右に「掌悪童子像(煩悩を滅ぼす)」。

み「案外、ケチじゃの」

律「地蔵菩薩って、どういう仏様なんですか?」

婆「こういう質問を待っておった。

サンスクリット語では『クシティガルバ』と云う」

↑クシティガルバ像(チベット製)。日本の地蔵菩薩とは、だいぶ違います。

婆「“クシティ”は大地、“ガルバ”は胎内、子宮の意味で……。

意訳して『地蔵』としておる」

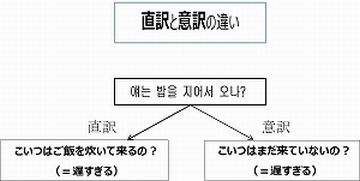

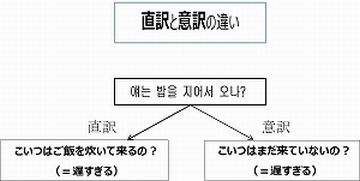

↑意訳とは、原文の一語一語にこだわらず、全体の意味をとって翻訳すること。

み「おー。

地蔵の“蔵”は、内臓の“蔵”だったのか!

ホルモン菩薩じゃな」

↑美味しいんですが、臭いがねー。噛み切れないし。

婆「罰あたりめ。

大地が、全ての命を育む力を蔵するように……。

苦悩する人々を、その無限の大慈悲の心で包みこみ、救うところから名付けられたとされておる」

↑興福寺『木造地蔵菩薩立像(重要文化財)』。

み「内臓で包むわけね。

ソーセージじゃな」

↑翌朝トイレで、これと同じものを見るんじゃないでしょうか。

婆「無視して進める。

日本における民間信仰では、道祖神としての性格を持つ。

道端におわしますじゃろ。

一般に、親しみを込めて“お地蔵さま”と呼ばれておる。

婆「これ以上知りたければ、自分で勉強しなされ」

み「ま、それは端折りましょう」

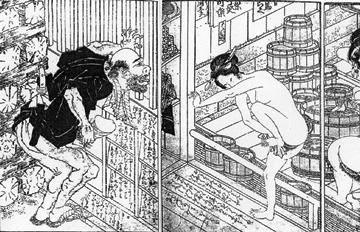

↑歌川広重『大はしあたけの夕立』の一部。雨に濡れないよう、着物の裾を折って帯に挟むことを“端折る”と云いました。

婆「目の前に見えるのが、『地蔵堂本殿』じゃ」

婆「ご本尊の地蔵菩薩がおわしまする」

み「見れるの?」

婆「ダメじゃ」

↑特別にご紹介。衣を着たお地蔵さまです。左に「掌善童子像(仏心を育てる)」、右に「掌悪童子像(煩悩を滅ぼす)」。

み「案外、ケチじゃの」

律「地蔵菩薩って、どういう仏様なんですか?」

婆「こういう質問を待っておった。

サンスクリット語では『クシティガルバ』と云う」

↑クシティガルバ像(チベット製)。日本の地蔵菩薩とは、だいぶ違います。

婆「“クシティ”は大地、“ガルバ”は胎内、子宮の意味で……。

意訳して『地蔵』としておる」

↑意訳とは、原文の一語一語にこだわらず、全体の意味をとって翻訳すること。

み「おー。

地蔵の“蔵”は、内臓の“蔵”だったのか!

ホルモン菩薩じゃな」

↑美味しいんですが、臭いがねー。噛み切れないし。

婆「罰あたりめ。

大地が、全ての命を育む力を蔵するように……。

苦悩する人々を、その無限の大慈悲の心で包みこみ、救うところから名付けられたとされておる」

↑興福寺『木造地蔵菩薩立像(重要文化財)』。

み「内臓で包むわけね。

ソーセージじゃな」

↑翌朝トイレで、これと同じものを見るんじゃないでしょうか。

婆「無視して進める。

日本における民間信仰では、道祖神としての性格を持つ。

道端におわしますじゃろ。

一般に、親しみを込めて“お地蔵さま”と呼ばれておる。

婆「これ以上知りたければ、自分で勉強しなされ」

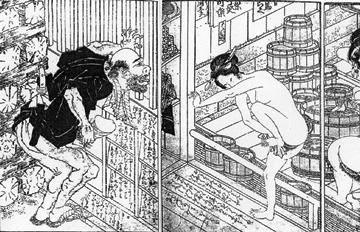

み「ま、それは端折りましょう」

↑歌川広重『大はしあたけの夕立』の一部。雨に濡れないよう、着物の裾を折って帯に挟むことを“端折る”と云いました。

婆「ここに『男湯』と掲げてあれば男湯で……。

『女湯』とあれば、女湯じゃ」

み「いい加減な。

入ってる途中で掛け替えられたらマズいではないか」

婆「誰もいないときに、替えてるんじゃろ」

み「あの札は、ひょっとして……。

裏返すと『女湯』になるんじゃないのか?」

↑特命係のです。裏返すと赤字(外出)になります。

婆「何か、悪いことを考えておるじゃろ」

み「あれを『女湯』に裏返して入ったら……。

中に殿方がいても、言い訳が出来るではないか」

婆「確かに、そういう不届き者がおらんとも限らん。

裏返し方式ではないはずじゃ」

み「ほんまかー。

ちょっと見てくるかな」

律「いい加減にしなさい。

ほんと、子供より手間がかかるんだから」

婆「それじゃ、行きますぞ」

律「どうしたのよ」

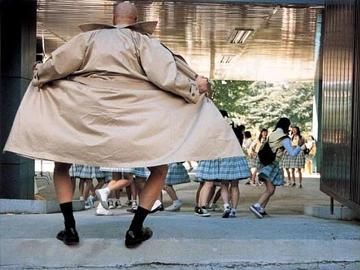

み「今、あの窓に、人影が見えた」

み「裸の背中じゃった」

婆「湯小屋の中なんじゃから、裸で当然じゃろ」

み「窓の外を誰か通ったら、見られ放題ではないか。

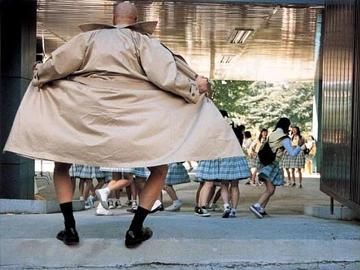

露出狂か?」

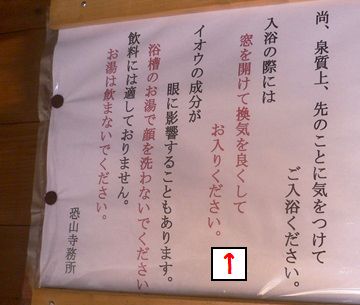

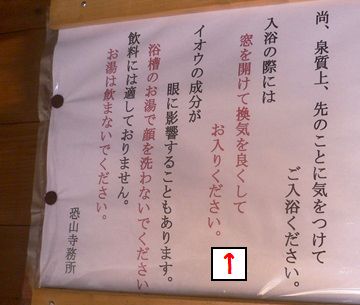

婆「恐山温泉では、窓を開けて入らなければならん」

み「なんでじゃー。

露出狂温泉ではないか」

婆「アホなことを言うでないわ。

硫黄泉じゃからじゃ。

入浴中は、換気しなければならんのじゃ」

み「なるほど。

恐山で成仏してしまっては、洒落にならん。

しかし、堂々と露出できるとは……。

恐山は、露出狂の天国じゃな」

婆「後で、いくらでも入りなされ」

み「わたしが露出狂だと言いたいのか?」

婆「そうじゃないのか?」

み「見るのは好むが、見られるのは好まぬ」

婆「ただの痴漢ではないか」

み「やかまし」

『女湯』とあれば、女湯じゃ」

み「いい加減な。

入ってる途中で掛け替えられたらマズいではないか」

婆「誰もいないときに、替えてるんじゃろ」

み「あの札は、ひょっとして……。

裏返すと『女湯』になるんじゃないのか?」

↑特命係のです。裏返すと赤字(外出)になります。

婆「何か、悪いことを考えておるじゃろ」

み「あれを『女湯』に裏返して入ったら……。

中に殿方がいても、言い訳が出来るではないか」

婆「確かに、そういう不届き者がおらんとも限らん。

裏返し方式ではないはずじゃ」

み「ほんまかー。

ちょっと見てくるかな」

律「いい加減にしなさい。

ほんと、子供より手間がかかるんだから」

婆「それじゃ、行きますぞ」

律「どうしたのよ」

み「今、あの窓に、人影が見えた」

み「裸の背中じゃった」

婆「湯小屋の中なんじゃから、裸で当然じゃろ」

み「窓の外を誰か通ったら、見られ放題ではないか。

露出狂か?」

婆「恐山温泉では、窓を開けて入らなければならん」

み「なんでじゃー。

露出狂温泉ではないか」

婆「アホなことを言うでないわ。

硫黄泉じゃからじゃ。

入浴中は、換気しなければならんのじゃ」

み「なるほど。

恐山で成仏してしまっては、洒落にならん。

しかし、堂々と露出できるとは……。

恐山は、露出狂の天国じゃな」

婆「後で、いくらでも入りなされ」

み「わたしが露出狂だと言いたいのか?」

婆「そうじゃないのか?」

み「見るのは好むが、見られるのは好まぬ」

婆「ただの痴漢ではないか」

み「やかまし」

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)