2022.7.12(火)

てなわけで、棚からぼた餅みたいなかたちで……。

この「日月」日程の利点に気づけたわけです。

でも、月曜に帰って、翌日出勤だと、ちょっと大変。

月曜日の帰りは、気分的にもよろしくないと思います。

ということで……。

月火と、有給休暇を取りました。

2019年のときもそうでした。

うちの会社には、リフレッシュ休暇の取得をうながす制度があります。

土日に繋げて、4連休を取ることが奨励されてるんです。

もちろん、有給休暇を使うわけですが。

なので、「リフレッシュ休暇」という名目で申請を出せば……。

却下されることはまずありません。

火曜が休めるとなれば、月曜の帰りも気分が沈みませんね。

旅は、最後まで楽しみたいですから。

それでは、再び仕切り直し。

2022(令和4)年。

初夏。

日曜日。

嬉しかったのは、お天気に恵まれたこと。

「単独旅行」は、雨に祟られることが多いんですよね。

梅雨時に行ってたので、当たり前なんですが。

3月が会社の決算月で、5月が申告月なので……。

3月末から5月一杯は忙しいんです。

でも今年は、何とか仕事をやりくりして……。

梅雨入り前の旅程を組みました。

日ごろの精進のおかげか……。

天気予報は、2日間とも降水確率ゼロ。

折りたたみ傘も持たずに行けました。

さて。

初日。

家を出たのは、8時半前。

あ、日曜日でいいことが、もうひとつあります。

駅も電車も空いてること。

平日に行ってたときは、通勤客がたくさんいました。

その電車に、大きなリュックを背負った行楽スタイルで乗りこむのは……。

ちょっと気恥ずかしかったです。

家からの描写はちょっと端折って……。

まずは、この旅の起点の駅に降り立ちます。

「新津駅」です。

今日は、JR東日本の磐越西線で会津若松に向かいます。

磐越西線は、福島県の「郡山駅」が起点。

「会津若松駅」を経由して、新潟県の「新津駅」が終点になります。

「郡山駅」から「会津若松駅」を経て……。

ラーメンで有名な福島県の「喜多方駅」までが電化されてます。

「喜多方駅」から「新津駅」までは、非電化。

なお、「会津若松駅」から「喜多方駅」間には……。

電車による定期列車は運行されてないそうです。

電化が整備されるのも、起点から順番なんですかね。

なお、終点は「新津駅」ですが……。

多くの列車が、「新潟駅」まで乗り入れてます。

なのでわたしは、日常的にディーゼル車を見てます。

電車とは、ぜんぜん音が違うんですよ。

新しい車両は、エンジン音がいっそう喧しくなった気がします。

なんでですかね?

さて、「新津駅」。

磐越西線のほか、信越本線と羽越本線が乗り入れてます。

信越本線は、群馬県や長野県も通ってますが……。

新潟県内では、上越市の「直江津駅」から新潟市の「新潟駅」を結んでます。

羽越本線は、「新津駅」が起点で、秋田県の「秋田駅」が終点。

「新津駅」は、この3路線が乗り入れる鉄道の要衝なのです。

うち、2つの路線では、「起点(羽越本線)」と「終点(磐越西線)」ですからね。

こんなことから、新津は……。

機関区、工場、操車場を有する「鉄道の街」として栄えました。

昔は、新津市という独立した自治体でした。

人口は、7万人弱だったようです。

今は、新潟市秋葉区の中心地となってます。

「新津駅」は、2003(平成15)年に改築されてます。

それに伴い、駅前の広場も整備されたようです。

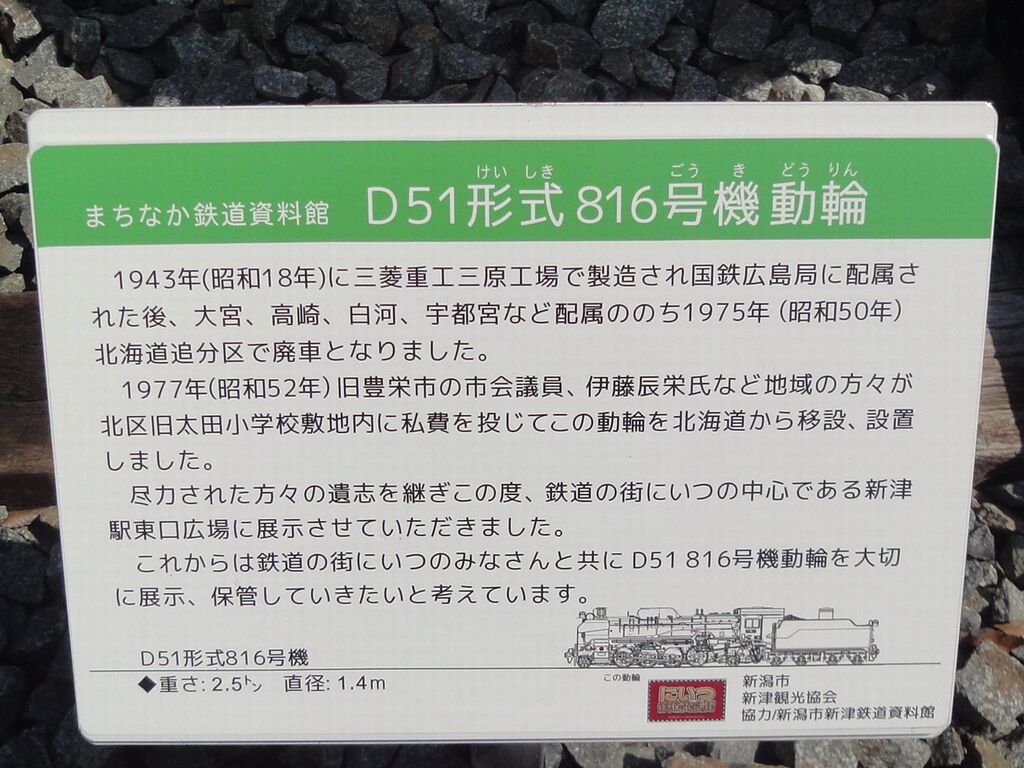

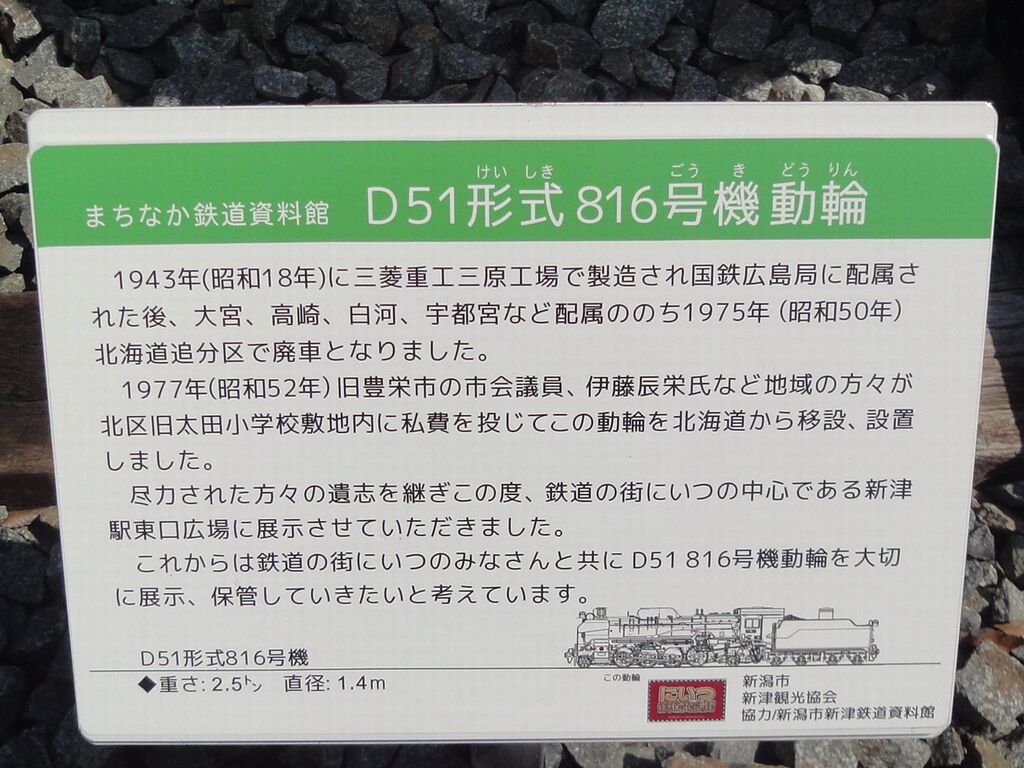

かつての「鉄道の街」を彷彿とさせる展示物もありました。

出発まで少し時間があるので、駅の回りを見てみましょう。

↓さっそくありました。

↓こちらが全容です。

うーむ。

比べるものが周りにないので、大きさがわかりませんね。

説明板には、直径1.4メートルと書いてあります。

軽自動車の横幅くらいです。

まぁ、大きいことは確かです。

↓駅から続く商店街。

切ないほど寂れてます。

かつては両側に、アーケードが連なってたそうです。

老朽化により、撤去されました。

建て替える力は、もう商店街には残ってなかったんです。

この「日月」日程の利点に気づけたわけです。

でも、月曜に帰って、翌日出勤だと、ちょっと大変。

月曜日の帰りは、気分的にもよろしくないと思います。

ということで……。

月火と、有給休暇を取りました。

2019年のときもそうでした。

うちの会社には、リフレッシュ休暇の取得をうながす制度があります。

土日に繋げて、4連休を取ることが奨励されてるんです。

もちろん、有給休暇を使うわけですが。

なので、「リフレッシュ休暇」という名目で申請を出せば……。

却下されることはまずありません。

火曜が休めるとなれば、月曜の帰りも気分が沈みませんね。

旅は、最後まで楽しみたいですから。

それでは、再び仕切り直し。

2022(令和4)年。

初夏。

日曜日。

嬉しかったのは、お天気に恵まれたこと。

「単独旅行」は、雨に祟られることが多いんですよね。

梅雨時に行ってたので、当たり前なんですが。

3月が会社の決算月で、5月が申告月なので……。

3月末から5月一杯は忙しいんです。

でも今年は、何とか仕事をやりくりして……。

梅雨入り前の旅程を組みました。

日ごろの精進のおかげか……。

天気予報は、2日間とも降水確率ゼロ。

折りたたみ傘も持たずに行けました。

さて。

初日。

家を出たのは、8時半前。

あ、日曜日でいいことが、もうひとつあります。

駅も電車も空いてること。

平日に行ってたときは、通勤客がたくさんいました。

その電車に、大きなリュックを背負った行楽スタイルで乗りこむのは……。

ちょっと気恥ずかしかったです。

家からの描写はちょっと端折って……。

まずは、この旅の起点の駅に降り立ちます。

「新津駅」です。

今日は、JR東日本の磐越西線で会津若松に向かいます。

磐越西線は、福島県の「郡山駅」が起点。

「会津若松駅」を経由して、新潟県の「新津駅」が終点になります。

「郡山駅」から「会津若松駅」を経て……。

ラーメンで有名な福島県の「喜多方駅」までが電化されてます。

「喜多方駅」から「新津駅」までは、非電化。

なお、「会津若松駅」から「喜多方駅」間には……。

電車による定期列車は運行されてないそうです。

電化が整備されるのも、起点から順番なんですかね。

なお、終点は「新津駅」ですが……。

多くの列車が、「新潟駅」まで乗り入れてます。

なのでわたしは、日常的にディーゼル車を見てます。

電車とは、ぜんぜん音が違うんですよ。

新しい車両は、エンジン音がいっそう喧しくなった気がします。

なんでですかね?

さて、「新津駅」。

磐越西線のほか、信越本線と羽越本線が乗り入れてます。

信越本線は、群馬県や長野県も通ってますが……。

新潟県内では、上越市の「直江津駅」から新潟市の「新潟駅」を結んでます。

羽越本線は、「新津駅」が起点で、秋田県の「秋田駅」が終点。

「新津駅」は、この3路線が乗り入れる鉄道の要衝なのです。

うち、2つの路線では、「起点(羽越本線)」と「終点(磐越西線)」ですからね。

こんなことから、新津は……。

機関区、工場、操車場を有する「鉄道の街」として栄えました。

昔は、新津市という独立した自治体でした。

人口は、7万人弱だったようです。

今は、新潟市秋葉区の中心地となってます。

「新津駅」は、2003(平成15)年に改築されてます。

それに伴い、駅前の広場も整備されたようです。

かつての「鉄道の街」を彷彿とさせる展示物もありました。

出発まで少し時間があるので、駅の回りを見てみましょう。

↓さっそくありました。

↓こちらが全容です。

うーむ。

比べるものが周りにないので、大きさがわかりませんね。

説明板には、直径1.4メートルと書いてあります。

軽自動車の横幅くらいです。

まぁ、大きいことは確かです。

↓駅から続く商店街。

切ないほど寂れてます。

かつては両側に、アーケードが連なってたそうです。

老朽化により、撤去されました。

建て替える力は、もう商店街には残ってなかったんです。

コメント一覧

-

––––––

1. Mikiko- 2022/07/12 06:03

-

鉄道の要衝、新津

鉄道の要衝、新津

もう、だいぶ前のことですが……。

『新津鉄道資料館(https://www.ncnrm.com/)』に行ったことがあります。

自転車で行きました。

夏の終わりでしたね。

自転車で行くには、かなりの距離があります。

車もあったのに、なんで自転車にしたのか……。

動機は思い出せません。

終わってしまう夏を、最後にかみしめたかったのかも知れません。

当時は、『Mikiko's Room』もやってなくて、ヒマでしたし。

資料館の展示内容については……。

正直、さほどのものではありませんでした。

でも、わたしが行った後、リニューアルされてるんですよ。

またいつか、行ってみたいと思ってます。

今度は車で。

さて、新津駅には、名物があります。

三色団子。

大正時代から売られてるようです。

折りに入ってます。

一見、お団子には思えません。

串も団子も見えませんから。

折りの縁ギリギリまで、三色の餡で覆われてるんです。

串と団子は、その下に埋もれてます。

餡は、ごま餡、白餡、こし餡。

なので、華やかな色彩ではありません。

灰色、白、茶色、と云った感じ。

わたしも、たぶん食べたことあります。

なんとなく、味の記憶がありますから。

甘すぎなくて食べやすかったと思います。

こちら(https://colocal.jp/news/31484.html)のページに、詳しいレポートが載ってました。

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)