2018.11.17(土)

↓本物の竹垣の上から、竹を模したパネルを貼ってます。

↑「み」

いただけませんが、仕方ないでしょう。

本物の竹は、当然のことながら朽ちていきます。

竹垣は、定期的な更新が必須なのです。

↑10年程度は保つようですが。

常に青々とした竹にしてたら……。

檀家から、そんなところにお金を使うなと文句が出るかも知れません。

↓『中野坂上』駅です。

↑「み」

『中野坂上』は、都営地下鉄大江戸線と東京メトロ丸ノ内線が交差する駅です。

わたしが勤めてた会社は、わたしの在職中に……。

新宿から、港区の『東京タワー』下に移転しました。

↑ほんとにすぐ近くだったんですが、『東京タワー』に上った記憶はありません。

当然、さっき訪ねたマンションからは、歩いて通うことは出来なくなりました。

で、この『中野坂上』から丸ノ内線に乗り、『霞ヶ関』で日比谷線に乗り換え……。

『神谷町』で下りてました。

普段の通勤ではです。

でも、歩いて通ったことも、かなりあるのです。

まずは、二日酔いの朝です。

とうてい、満員電車に乗る気にはなりません。

呼気はもちろん肌からも、酒の気が立ち上ってることが、自分でわかります。

↑ほんまに効くんですか?

当時わたしは、コンピューターのプログラマーをしていて……。

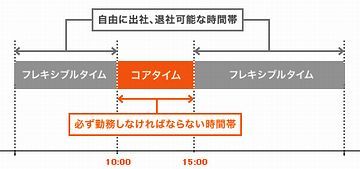

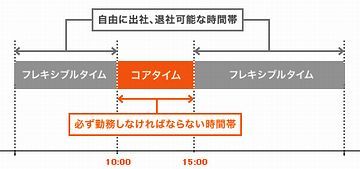

勤めてる会社は、フレックスタイム制だったんです。

↑うちの会社には、コアタイムもなかったと思います。

出社が遅くなってもちっともかまいません。

中には、夕方薄暗くなってから出社してくる人もいました。

ほとんど夜勤ですよね。

会社まで歩くと、3時間くらいかかりましたかね。

酒の気を抜くのにちょうど良かったです。

あと、素面でも歩いたことはあります。

これは、週末の帰りです。

夜の東京は、歩いてるだけで楽しかったんです。

この散歩は大好きでした。

もちろん、治安の悪そうなところは歩きません。

大通りばっかりです。

特に、西新宿の高層ビルを眺めながら歩くのは最高でした。

ウォークマンで音楽を聴きながら歩くんですが……。

高層ビルの場面では……。

ルイ・アームストロングの『What a wonderful world』が定番でした。

今思い返すと、あの週末の夜は……。

わたしの人生が、一番輝いてたときかも知れません。

無限の未来があると思ってましたし。

また脱線が長くなりました。

『中野坂上駅』に戻ります。

通勤で使った丸ノ内線には頻繁に乗ってましたが……。

大江戸線には、乗った記憶がありません。

↓道を渡ったむこう側にも入口があります。

↑「み」

こちらの口の方がずっと古い感じです。

丸ノ内線が出来たころからある口でしょう。

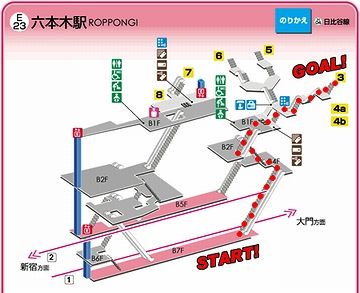

↓さて今日は、たぶん初めて大江戸線に乗ります。

↑「み」

後から出来た地下鉄は、深いところを走ってます。

大江戸線の『中野坂上』駅の深さは、33.4メートルだそうです。

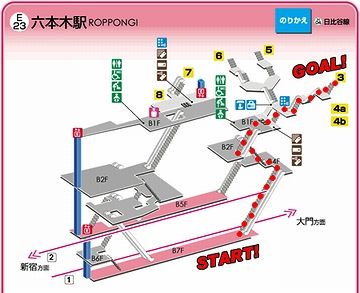

ちなみに、東京の地下鉄で一番深い駅は……。

大江戸線の『六本木』。

深さは、42.3メートル。

『中野坂上』はそれでも、堂々の10位でした。

↑探訪動画がありました。

↓ホームドアがありますね。

↑「み」

最近の東京の駅のホームには、とにかく人が溢れてます。

ホームドアがないと、ほんとに人が零れ落ちかねないと思います。

↓電車が来ました。

↑「み」

でも、余裕こいて写真を撮ってると云うことは……。

反対方面の電車だったんだろうと思います。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

お父さん方、下を向いて疲れてるように見えますが……。

こういう人たちは、全員スマホを見てるわけです。

この写真の撮影時刻は、↑「電車が来ました」の4分後です。

降りたのは、隣の駅なんです。

電車に乗ってた時間は、1分程度だと思います。

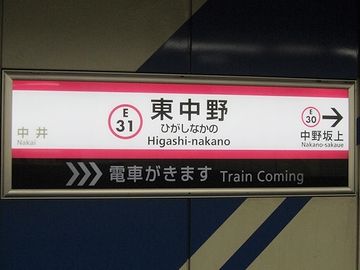

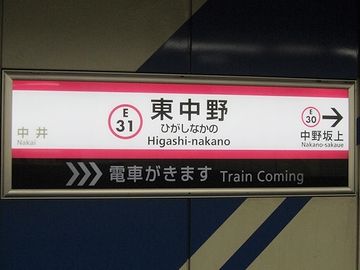

ここは、『東中野』です。

地上に出て歩き出します(当たり前)。

↓とあるビルの前面スペース。

↑「み」

生えてるのは雑草です。

こういうところは、必ず防草シートを施工してから砂利を敷くものです。

↓アップで探したら、やはり防草シートは施工されてるようです。

↑「み」

でも多分、継ぎ目部分の施工がいい加減っぽいですね。

↓この部分、草が一直線に生えてるように見えます。

↑「み」

この下に継ぎ目があるんじゃないでしょうか。

継ぎ目は、2枚のシートが重なるようにしなければなりませんが……。

↑10㎝以上重ねろと書いてあります。

ここは重ねが甘いようです。

砂利も薄すぎますし、たぶん、そうとう値切られたんだと思います。

値切るったって、防草シートと砂利くらいじゃ、元々大した金額じゃありません。

こんなところを値切ったせいで、建物の外観が大きく損なわれてしまいました。

みっともないとしか言いようがありません。

貸しオフィスかなんかなんでしょうかね。

管理人もいないのでしょう。

↓ここはもっとヒドいです。

↑「み」

防草シートを敷いてないんでしょうか?

こんな状態にしてしまうなら、敷石にする方がマシです。

でも、ここに敷石を敷くと高くつくんだと思います。

地面に、管やらメーターやら消火栓やらがやたらとありそうです。

敷石を現場で加工しないと、綺麗に敷けません。

↑こういうカットを現場でしなければなりません。職人さんに「礼!」。

おそらくこの現場では、値段が折り合わなくて……。

こういう砂利敷きのスペースにしたんじゃないでしょうか。

普通は、こういうところは植栽にするんですけどね。

↑は、サツキツツジです。

安価なので、密に植えられます。

竣工写真の見栄えがいいので、ハコ物の外構にはよく使われてます。

でも、サツキは乾燥に弱い植物です。

特に密植した場合では、根の伸びるスペースもなく、水を蓄える土の量も少なくなります。

夏場、水やりを怠ると、高い確率で枯れます。

竣工時の見栄えが一番良く、だんだんダメになっていくことが多いです。

ま、ここでは、予算が、植栽すら出来ないほど無かったか……。

あるいはここが雨が落ちない場所で、水やりをする人もいないビルだからかも知れません。

↓また、アガパンサスが咲いてました。

↑「み」

下に植わってるのは、イヌツゲでしょうか。

↑わたしの写真はピンボケだったので、拝借画像です。

このくらい密植できれば、雑草も生えにくいです。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

地下鉄の駅です。

東京メトロ東西線の『落合』駅。

↑「み」

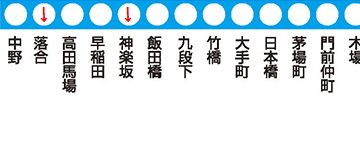

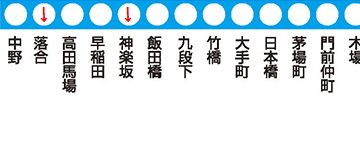

東西線は、文字どおり東京の東西を横断してます。

西の端は、東京都中野区の『中野』。

東の端は、千葉県船橋市の『西船橋』。

開業は1964(昭和39)年。

『東京オリンピック』の年です。

↑『行徳』駅(千葉県市川市)に停車する東西線の電車。

東西線の総延長は、30.8㎞ですが……。

地上区間は何と、14㎞もあります。

東京にいたころ、東西線にはけっこう乗りました。

地下鉄の中では、一番多く乗ったと思います。

『単独旅行記Ⅲ』では、わたしがかつて住んでた『都立家政』駅を訪ねました。

『都立家政』は、西武新宿線です。

『高田馬場』に停まります。

『高田馬場』には、東西線も停まるんです。

↑『高田馬場』駅です。

というわけで、乗り換えも便利でした。

しかし、今回乗る東西線の『落合』駅は、1度も乗降したことがありません。

西武新宿線には、『下落合』という駅がありますが、かなり離れてます。

むしろ、西武新宿線の『中井駅』の方が近いですね。

↑『中井駅』至近には、『林芙美子記念館』があります。林芙美子が亡くなるまで住んでた家です。わたしも1度行きました。素晴らしい邸宅です。

↓『落合』駅までは、近いとは云っても、地上の道路を500メートル以上歩かなければなりません。

↓『落合』駅の階段を降ります。

↑「み」

大江戸線の地獄に引きずりこまれそうな長いエスカレーターより……。

↑わたしが乗った『東中野』駅です。

昔ながらの階段の方が、ずっと安心感があります。

『東中野』駅のエスカレーターの写真を撮ったのが、12:50分。

『落合』駅の階段の写真は、13:00分。

けっこうかかってますね。

『東中野』と『落合』の間は、400メートルもないはずです。

ま、写真を撮りながら歩いてましたからね。

↓東西線『落合』駅のホームです。

↑「み」

古い地下鉄には、ホームドアがありません。

↓これは、なんのことでしょう?

↑「み」

調べてみました。

↑『落合』駅のホームは、左に湾曲してますよね。

このように、見通しの悪い駅では、ホームに常に駅員が立ち……。

その駅員が発車ベルを鳴らすそうです。

で、「終日立会駅」の表示は、それを電車の車掌に知らせるためのものだそうです。

乗客に対する掲示ではなかったのです。

↓電車に乗りこみました。

↑「み」

ガラガラですね。

時間は、13:06分。

平日昼間の地下鉄は、こんななんですかね?

これでは、ホームドアなどの設備投資はしにくいですね。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

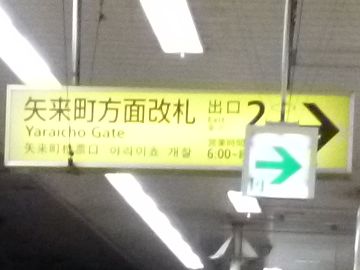

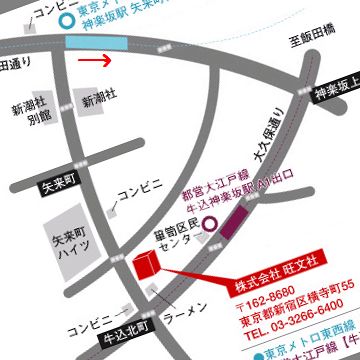

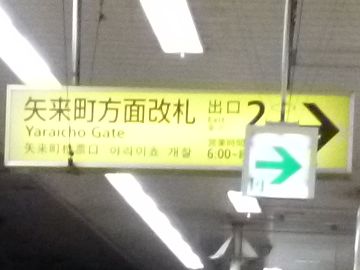

ここは、『落合』から3つめの『神楽坂』です。

乗車時間は、8分。

このホームの雰囲気には、はっきりと記憶がありました。

そうそう。

↓『矢来町(やらいちょう)方面改札』を出るんでした。

↑「み」

↓出口を振り返って撮りました。

↑「み」

いかにも古さを感じさせる佇まいです。

東西線の開業は、昭和39(1964)年12月23日。

↑開業当時の東西線『高田馬場』駅。右の人は、早稲田の学生さんでしょうね。

この『神楽坂』駅も、50年以上前からあるわけです。

↓でも、横断歩道を渡った後の雰囲気は、かなり変わってました。

↑ストリートビューから切り取ったので、画像が少し歪んでます。

階段上の建物は、2014年オープンの『la kagu(ラカグ)』というセレクトショップだそうです。

↑新潟のホームセンターとは、雰囲気からして違います。居心地悪るそー。

『神楽坂』というと、花街のイメージがあります。

でも、矢来町方面を真っ直ぐ進むと、もうひとつ別の顔があるのです。

すなわち、出版社が多い街なんです。

『神楽坂』には、住んでたわけでも、会社があったわけでもありません。

実は、わたしがアルバイトをしてた街なんです。

2年続けて、同じ会社でバイトしました。

↓さっそく、『新潮社』がありました。

↑「み」

でも、わたしが働いたのはここではありません。

↓通りの反対側に、古そうな団地がありました。

↑「み」

バイトをしてたころは、まったく気づきませんでした。

若いときは、団地なんかに興味なかったですからね。

調べてみたら、『矢来町ハイツ』でした。

↑「Google マップ」から切り取りました。赤いのは、「Google」の加工だと思います。

敷地は、小浜藩酒井家の下屋敷だったそうです。

↑なんと、『矢来町』という町名の由来でした。

ここは、一般の団地ではありませんでした。

『みずほ銀行』の社宅です。

↑『みずほ銀行』の名称は掲げられてないようです。

戦後すぐに、『日本興業銀行(現・みずほ銀行)』の社宅になったそうです。

この建物は、いくらなんでも戦後すぐ建ったものじゃないでしょうから……。

建て替えられたんでしょうね。

住みたければ、『みずほ銀行』に入社するしかありません。

あ、『みずほ銀行』の社員と結婚するという手もありますね。

↑ウェディングドレスで砂浜を走るというシチュエーションは、実人生ではぜったいに無いと思います。

この社宅に住む銀行員夫婦は……。

休日には、神楽坂のお洒落なレストランでランチを食べて、帰りに『la kagu』に寄ったりするんですかね。

腹立たしいですね。

手を繋いでたりしたら、後ろから射殺したいところですね。

↓わたしがバイトをしてた出版社に着きました。

↑「み」

学習出版の『旺文社』です。

↑「み」

しかし……。

こんな建物ではありませんでした。

もっと低層の、昭和感満々なビルでした。

建て替えられてたんですね。

面影は、カケラもありません。

こんな綺麗なビル、たぶんもうバイトなんか入れないんでしょうね。

わたしがかつてここに建ってた『旺文社』でしてた仕事は……。

通信添削の申込みハガキの受付け作業でした。

1人1人、コードを割り振って、ハガキに書きこんでいきます。

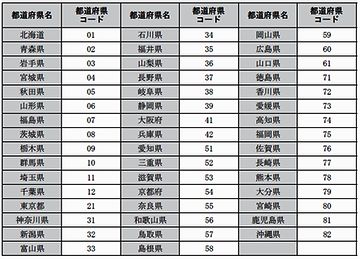

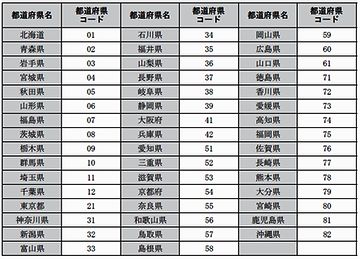

個人コードの先頭には、都道府県のコードが付きます。

47都道府県ありますから、2桁のコードです。

もちろんコード表がありますが……。

↑旺文社で使ってたコードとは違います。

わたしはすぐに、すべての都道府県のコードを暗記してしまいました。

コード表を見ずにコード付けをしてるわたしを見て、社員は不審に思ったようで……。

わたしが記入したハガキを取りあげ、1枚ずつ確認してました。

で、すべてのコードが正しく記入されてることに驚かれたわけです。

こんなことで、わたしはその社員(既婚女性です)に気に入られ……。

2年続けてバイトすることになったのです。

その通信添削受付部門(?)の長は、初老の男性でした。

定年近かったんじゃないでしょうか。

お世辞にも、仕事が出来るタイプの人じゃありません。

でも、東北訛りの愛嬌あるしゃべり方で、人畜無害という感じでした。

↑風貌、口調、ともに由利徹のイメージがありました。

社内に敵は、ひとりもいなかったでしょうね。

わたしをひいきにしてくれた女性社員が……。

「あんな人でも、ボーナス100万円以上もらってるのよ」と言ってたのが印象に残ってます。

とにかく、そんな記憶の詰まった建物は……。

いつの間にか、消えてしまっていたのです。

悄然と引き返します(そこまでがっかりはしませんでしたが)。

↓反対側の道路から、『新潮社』を撮影。

↑「み」

この建物は、当時から変わってないと思います。

ひょっとしたら、作家となってこの建物に入る日が来るかもなどと夢見たものですが……。

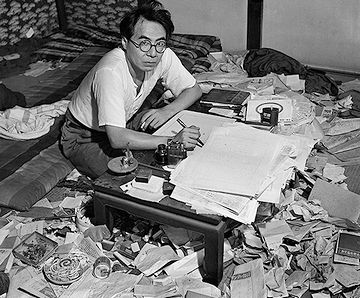

↑無頼派の巨人・坂口安吾(新潟市出身)。撮影した写真家の林忠彦は、この部屋に入った瞬間、「これだ!」と叫んだそうです。

ついにその日は訪れないようです。

ま、これについても、さほど悲観してるわけではありません。

そこそこ、楽しくやれてますから。

↑実際、一人暮らしの老人の方が、家族と住んでる老人よりストレスは少ないそうです。

さっきの『神楽坂』駅前に戻りますが……。

↑「み」

再び地下鉄には乗りません。

これは、予定の行動です。

駅前から右折し、まさしく「神楽坂」を下ります。

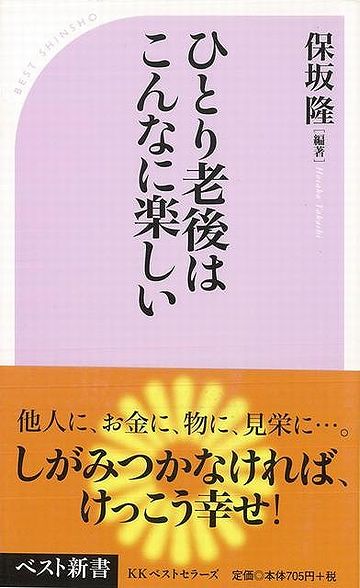

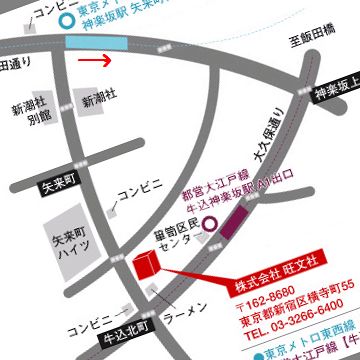

↑『旺文社』のサイトから拝借しました。赤矢印方向に進みます。

バイトしてたとき……。

あまり忙しくないころは、午前中だけで帰る日もありました。

そんなとき、この「神楽坂」を歩いて下ったりしてました。

↓これは、脇道です。

↑「み」

左右の広い道路が、わたしが歩いてる「早稲田通り」。

左から右に向かって歩いてます。

横方向も下り坂になってるんですね。

↓まさしく、「神楽坂」の標柱。

↑「み」

↓これは、『善国寺』というお寺。

↑「み」

もちろん、わたしがバイトしてたころにもありました。

でも、もっと静かな佇まいでした。

この日は特別な日なのか、門前に「産直」のお店が出てました。

↑「み」

リュックを重くしたくないので、もちろん素通りします。

↓坂の途中で1枚。

↑「み」

人が多く、なかなかカメラを構えるタイミングが取れないのです。

顔が映ったら、載せるときに加工しなきゃならないし……。

↑こんな間近で写りこむ人はいないでしょうが。

それ以前に、映されるのが嫌な人もいるだろうからです。

こんなところでトラブルを起こしたくないです。

↓隙を見てまた1枚。

↑「み」

まったく意図のない写真です。

↓もう1枚。

↑「み」

けっこう外国人がいたことを思いだしました。

カリブ系の人が多かった気がします。

↑ロッテ監督の井口みたいな人々。

↓人が少ないように見えますが、そういうタイミングで撮ってるのです。

↑「み」

正直、この散歩は楽しくなかったです。

人波を掻き分けるように歩かなきゃなりませんでした。

わたしがバイトをしてたころは、のんびり歩けたんですけどね。

楽しくなかったのには、もうひとつ理由がありました。

腰が痛くなってきたんです。

やはり、パソコンの入った重たいリュックを背負って歩き回ったからでしょう。

↑こうしたデカリュックが流行ってるそうです。理由は、背負ってる本人が華奢に見えるから。荷物が入ってるわけじゃないみたいです。

新幹線が『東京駅』に着いたのが、10:43分。

それから3時間近く経ってました。

座ったのは、地下鉄の車中だけ。

↑「み」。東西線の車中。ここは必ず座れたはずです。

あとは、ほとんど歩きづめです。

歩く度に、微妙にリュックが左右に振れるんですかね。

それも腰に良くない気がします。

↑ウェストベルトがあると、だいぶ揺れが抑えられるそうです。

若いころも、長時間歩くことはありましたが……。

それほど、腰の痛みを感じることはなかったと思います。

ひとつには、昔はパソコンを背負ってなかったこと。

今は、パソコンにプラスしてAC電源とかも入ってますから、重みは大違いです。

赤ん坊を背負ってるようなものです。

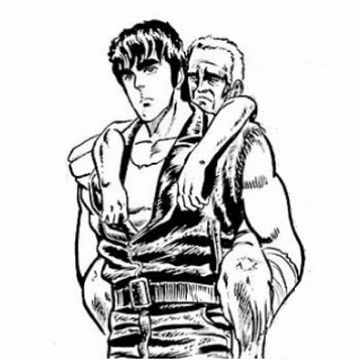

↑ケンシロウのような頑丈な腰がほしい!

今後は、事前にパソコンなどの荷物をホテルに送っておくとかの対策が必要かも知れません。

『ヤマト運輸』などに、そういうサービスがあるようです(こちら)。

さて、神楽坂を下りきると、『飯田橋』です。

ここから、JRに乗ります。

↓『飯田橋』駅周辺は、工事中でした。

↑「み」

なかなか駅が見つからず、困りました。

ただ、事前に予定してたスケジュールより、小1時間早い到着です。

ほんとうは、もっとゆっくりと探索する予定だったのです。

でも、腰が痛いため、先を急いでしまったのでしょう。

↓電車が見えました。

↑「み」

わたしは、オレンジ色は中央線で、黄色が総武線と思ってましたが……。

どうやら違うようです。

中央線と総武線は、『飯田橋』あたりでは相互乗り入れしてます。

基本的に、オレンジ色が快速、黄色が各停と考えればいいそうです。

中央線とか総武線とかは関係なし。

↑黄色は「中央・総武線(各停)」となってます。

なお、『飯田橋』に快速は停まりません。

なので、わたしが乗るのは、黄色い各停なわけです。

↓『飯田橋』駅のホームです。

↑「み」

見えてる電車はオレンジ色ですから、快速です。

『飯田橋』は通過していきます。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

『飯田橋』駅のホームの撮影時刻は、13:52分。

上の駅前の写真は、14:10分。

ここは、『上野』駅前です。

巧まずして洒落が決まってしまいました。

『飯田橋』からは、総武線(もしくは中央線)の各停で『秋葉原』まで行き……。

山手線(もしくは京浜東北線)に乗り換えます。

通過駅は、『飯田橋→水道橋→お茶の水→秋葉原(乗り換え)→御徒町→上野』になります。

上野には、本日泊まるホテルがあります。

腰が痛いので、早くチェックインしたいところですが……。

残念ながら、14時過ぎではチェックイン出来ません。

でも、これは予定どおりです。

上野で、もうひとつ施設を訪ねるつもりでした。

今回の旅のテーマを、またもやここでおさらいしましょう。

『過去を巡る旅』でした。

これまで訪ねたのは……。

わたしの勤め先(建て替えられてました)、最後に住んだマンション(荒廃してました)、バイトをした出版社(建て替えられてました)。

正直、失敗だった気がします。

ただただ、重いリュックを背負って歩き、虚しい思いを重ね……。

↑こんなことを考えてる時間の方がムダでは?

結果、腰が痛くなっただけです。

このまま、1日を終えてしまったら、あまりにも無益です。

そういえば、去年もそうでしたね。

青梅の『昭和レトロ商品博物館』は、はっきり言って、ショボかった。

↑「み」

しかも、その後の路線バスも、思いのほか楽しくなかった。

青梅からのバスは、新潟の景色とさほど大きな違いがなく……。

↑「み」

「東京に来た」という実感を得られなかったからです。

結局、バスの中でパソコンを開いたりして過ごしてしまいました。

このままでは……。

2年連続して、初日は芳しい成果無しという結果になってしまいます。

なんとか、宿に入るまでの1カ所で挽回したいところです。

↑これまでの人生経験からいくと……。出遅れた場合、挽回するのは非常に困難です。

さて、ここからはテーマが変わります。

『過去を巡る旅』ではありますが……。

この過去が、「わたしの過去」から「日本の過去」になるのです。

↑こういう漫画で勉強したかった。

上野と云えば、不忍池です。

目的の施設は、その池近くにあります。

例によって、スマホのナビを起動してみましたが……。

これに従ってたら到着できないことが、一目でわかりました。

↑ナビを見た途端、こういう状態になるようになりました。

ヘタすると、ふらふらと路上に迷い出て、車に轢かれかねません。

混雑してるところでナビを開くのは諦めました。

この街もまた、人で溢れかえってます。

外国人が多いです。

巨体の人がたくさんいます。

しかも、冷蔵庫のような巨大カートを引いてます。

それが集団で歩いてますから……。

ヘタをすると、踏み潰されてぺちゃんこになりかねません。

剣呑でしょうがないです。

何でこんなに、東京は外人に人気になってしまったんでしょうね。

↓迷いつつ、ようやくのことで不忍池に着きました。

↑「み」

↓まずは、池を鑑賞。

↑「み」

水がまったく見えません。

蓮が支配する世界です。

でも、そんなに不思議な景色とは感じません。

しかし、外人には十分驚くべき景色なんだそうです。

外国にももちろん、高層ビルも大きな池もあります。

でも、それが同じ所にあることは、まずないんだそうです。

都会は都会、田舎は田舎のわけです。

このように、一面に蓮が茂った池の向こうに、高層ビルが聳える景色は……。

十分、エキセントリックに映るようです。

↑「み」。ピンボケでしたね。

蓮の花が咲いてます。

ほんとに、泥の中から咲くとは思えない花です。

ぼってりと厚みのある花びらは、官能的ですらあります。

↑拝借画像でどうぞ。不忍池です。

泥の中には、レンコン(地下茎)があります。

↑『島原城』のお堀だそうです。底が平らだから、入れるんでしょうね。泥沼なら、死にかねません。

↓さて、この湖畔に、わたしの目指す施設はあります。

↑「み」

『台東区立下町風俗資料館』です。

なんだか、毎回同じような施設にばかり来てる気がしますが……。

嗜好が偏ってるので仕方ありません。

入館料は、大人300円。

さすが区立、安いですね。

これくらいなら、ガッカリしても諦めが付く値段です。

↓いきなり大仏の写真を撮ってます。

↑「み」。ピンボケなうえ、窓が映りこんでます。

なんで大仏?

そうそう。

思いだしました。

かつて上野公園には、『上野大仏』というのがあったそうなんです。

↑綺麗な画像がありました。

高さは、6メートルだったとか。

奈良『東大寺』の大仏が、18メートル。

↑お身拭い(掃除)中。「東」「中」「西」の文字は、担当部位を表してるそうです。

↓鎌倉『高徳院』の大仏は、11メートル。

↑『東大寺』より小さいのが、如実にわかりますね。

『上野大仏』は、かなり小振りですね。

「中仏」くらいでは?

『上野大仏』が最初に建立されたのが、1631年。

なんと、越後村上藩主『堀直寄(なおより)』が、戦死者慰霊のため建立したものだとか。

戦死者というのは、何の戦ですかね?

『関ヶ原の合戦』でしょうか?(当然、堀氏は東軍でした)

↑堀氏の名前はありません。布陣だけ見たら、西軍(青)が圧倒的に有利です。

最初は、漆喰造りの像だったそうです。

↑漆喰と云えば、左官の超絶技巧『鏝絵』が思い浮かびます。

早い話、粘土の像です。

2.6メートルくらいだったようです。

ところが、1647年の地震で、この大仏さまは倒壊してしまいます。

しかし、1660年ごろ、遊行僧『浄霊(凄い名前)』により、青銅製の金銅仏(金メッキ)として再興されます。

↑遊行の僧と云えば、『西行』が有名です(和歌山県紀の川市にある『西行法師像』)。

1698年には、大仏殿も建立されます。

屋根付きのお堂に収まったわけです。

これからしばらく、大仏さまは幸せな時を過ごします。

しかし!

お堂が出来てから144年後の1842年。

覆堂が火災になります。

中の大仏さまは蒸し焼き状態になりますから、大きく損傷してしまいます。

2年後の1844年、堀家の支流で、越後村松藩第9代藩主の『堀直央(なおひで)』が大仏殿を修復。

さらに、しかし!

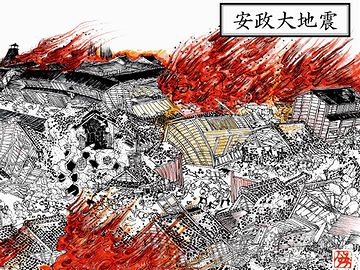

幕末の1856年、『安政の大地震』により頭部が損傷。

↑プレート境界型の大地震でした。富士山も噴火しました。

さすがにそのままにはしておけないので、再び堀直央が修復。

で、明治を迎えます。

↑「み」

いただけませんが、仕方ないでしょう。

本物の竹は、当然のことながら朽ちていきます。

竹垣は、定期的な更新が必須なのです。

↑10年程度は保つようですが。

常に青々とした竹にしてたら……。

檀家から、そんなところにお金を使うなと文句が出るかも知れません。

↓『中野坂上』駅です。

↑「み」

『中野坂上』は、都営地下鉄大江戸線と東京メトロ丸ノ内線が交差する駅です。

わたしが勤めてた会社は、わたしの在職中に……。

新宿から、港区の『東京タワー』下に移転しました。

↑ほんとにすぐ近くだったんですが、『東京タワー』に上った記憶はありません。

当然、さっき訪ねたマンションからは、歩いて通うことは出来なくなりました。

で、この『中野坂上』から丸ノ内線に乗り、『霞ヶ関』で日比谷線に乗り換え……。

『神谷町』で下りてました。

普段の通勤ではです。

でも、歩いて通ったことも、かなりあるのです。

まずは、二日酔いの朝です。

とうてい、満員電車に乗る気にはなりません。

呼気はもちろん肌からも、酒の気が立ち上ってることが、自分でわかります。

↑ほんまに効くんですか?

当時わたしは、コンピューターのプログラマーをしていて……。

勤めてる会社は、フレックスタイム制だったんです。

↑うちの会社には、コアタイムもなかったと思います。

出社が遅くなってもちっともかまいません。

中には、夕方薄暗くなってから出社してくる人もいました。

ほとんど夜勤ですよね。

会社まで歩くと、3時間くらいかかりましたかね。

酒の気を抜くのにちょうど良かったです。

あと、素面でも歩いたことはあります。

これは、週末の帰りです。

夜の東京は、歩いてるだけで楽しかったんです。

この散歩は大好きでした。

もちろん、治安の悪そうなところは歩きません。

大通りばっかりです。

特に、西新宿の高層ビルを眺めながら歩くのは最高でした。

ウォークマンで音楽を聴きながら歩くんですが……。

高層ビルの場面では……。

ルイ・アームストロングの『What a wonderful world』が定番でした。

今思い返すと、あの週末の夜は……。

わたしの人生が、一番輝いてたときかも知れません。

無限の未来があると思ってましたし。

また脱線が長くなりました。

『中野坂上駅』に戻ります。

通勤で使った丸ノ内線には頻繁に乗ってましたが……。

大江戸線には、乗った記憶がありません。

↓道を渡ったむこう側にも入口があります。

↑「み」

こちらの口の方がずっと古い感じです。

丸ノ内線が出来たころからある口でしょう。

↓さて今日は、たぶん初めて大江戸線に乗ります。

↑「み」

後から出来た地下鉄は、深いところを走ってます。

大江戸線の『中野坂上』駅の深さは、33.4メートルだそうです。

ちなみに、東京の地下鉄で一番深い駅は……。

大江戸線の『六本木』。

深さは、42.3メートル。

『中野坂上』はそれでも、堂々の10位でした。

↑探訪動画がありました。

↓ホームドアがありますね。

↑「み」

最近の東京の駅のホームには、とにかく人が溢れてます。

ホームドアがないと、ほんとに人が零れ落ちかねないと思います。

↓電車が来ました。

↑「み」

でも、余裕こいて写真を撮ってると云うことは……。

反対方面の電車だったんだろうと思います。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

お父さん方、下を向いて疲れてるように見えますが……。

こういう人たちは、全員スマホを見てるわけです。

この写真の撮影時刻は、↑「電車が来ました」の4分後です。

降りたのは、隣の駅なんです。

電車に乗ってた時間は、1分程度だと思います。

ここは、『東中野』です。

地上に出て歩き出します(当たり前)。

↓とあるビルの前面スペース。

↑「み」

生えてるのは雑草です。

こういうところは、必ず防草シートを施工してから砂利を敷くものです。

↓アップで探したら、やはり防草シートは施工されてるようです。

↑「み」

でも多分、継ぎ目部分の施工がいい加減っぽいですね。

↓この部分、草が一直線に生えてるように見えます。

↑「み」

この下に継ぎ目があるんじゃないでしょうか。

継ぎ目は、2枚のシートが重なるようにしなければなりませんが……。

↑10㎝以上重ねろと書いてあります。

ここは重ねが甘いようです。

砂利も薄すぎますし、たぶん、そうとう値切られたんだと思います。

値切るったって、防草シートと砂利くらいじゃ、元々大した金額じゃありません。

こんなところを値切ったせいで、建物の外観が大きく損なわれてしまいました。

みっともないとしか言いようがありません。

貸しオフィスかなんかなんでしょうかね。

管理人もいないのでしょう。

↓ここはもっとヒドいです。

↑「み」

防草シートを敷いてないんでしょうか?

こんな状態にしてしまうなら、敷石にする方がマシです。

でも、ここに敷石を敷くと高くつくんだと思います。

地面に、管やらメーターやら消火栓やらがやたらとありそうです。

敷石を現場で加工しないと、綺麗に敷けません。

↑こういうカットを現場でしなければなりません。職人さんに「礼!」。

おそらくこの現場では、値段が折り合わなくて……。

こういう砂利敷きのスペースにしたんじゃないでしょうか。

普通は、こういうところは植栽にするんですけどね。

↑は、サツキツツジです。

安価なので、密に植えられます。

竣工写真の見栄えがいいので、ハコ物の外構にはよく使われてます。

でも、サツキは乾燥に弱い植物です。

特に密植した場合では、根の伸びるスペースもなく、水を蓄える土の量も少なくなります。

夏場、水やりを怠ると、高い確率で枯れます。

竣工時の見栄えが一番良く、だんだんダメになっていくことが多いです。

ま、ここでは、予算が、植栽すら出来ないほど無かったか……。

あるいはここが雨が落ちない場所で、水やりをする人もいないビルだからかも知れません。

↓また、アガパンサスが咲いてました。

↑「み」

下に植わってるのは、イヌツゲでしょうか。

↑わたしの写真はピンボケだったので、拝借画像です。

このくらい密植できれば、雑草も生えにくいです。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

地下鉄の駅です。

東京メトロ東西線の『落合』駅。

↑「み」

東西線は、文字どおり東京の東西を横断してます。

西の端は、東京都中野区の『中野』。

東の端は、千葉県船橋市の『西船橋』。

開業は1964(昭和39)年。

『東京オリンピック』の年です。

↑『行徳』駅(千葉県市川市)に停車する東西線の電車。

東西線の総延長は、30.8㎞ですが……。

地上区間は何と、14㎞もあります。

東京にいたころ、東西線にはけっこう乗りました。

地下鉄の中では、一番多く乗ったと思います。

『単独旅行記Ⅲ』では、わたしがかつて住んでた『都立家政』駅を訪ねました。

『都立家政』は、西武新宿線です。

『高田馬場』に停まります。

『高田馬場』には、東西線も停まるんです。

↑『高田馬場』駅です。

というわけで、乗り換えも便利でした。

しかし、今回乗る東西線の『落合』駅は、1度も乗降したことがありません。

西武新宿線には、『下落合』という駅がありますが、かなり離れてます。

むしろ、西武新宿線の『中井駅』の方が近いですね。

↑『中井駅』至近には、『林芙美子記念館』があります。林芙美子が亡くなるまで住んでた家です。わたしも1度行きました。素晴らしい邸宅です。

↓『落合』駅までは、近いとは云っても、地上の道路を500メートル以上歩かなければなりません。

↓『落合』駅の階段を降ります。

↑「み」

大江戸線の地獄に引きずりこまれそうな長いエスカレーターより……。

↑わたしが乗った『東中野』駅です。

昔ながらの階段の方が、ずっと安心感があります。

『東中野』駅のエスカレーターの写真を撮ったのが、12:50分。

『落合』駅の階段の写真は、13:00分。

けっこうかかってますね。

『東中野』と『落合』の間は、400メートルもないはずです。

ま、写真を撮りながら歩いてましたからね。

↓東西線『落合』駅のホームです。

↑「み」

古い地下鉄には、ホームドアがありません。

↓これは、なんのことでしょう?

↑「み」

調べてみました。

↑『落合』駅のホームは、左に湾曲してますよね。

このように、見通しの悪い駅では、ホームに常に駅員が立ち……。

その駅員が発車ベルを鳴らすそうです。

で、「終日立会駅」の表示は、それを電車の車掌に知らせるためのものだそうです。

乗客に対する掲示ではなかったのです。

↓電車に乗りこみました。

↑「み」

ガラガラですね。

時間は、13:06分。

平日昼間の地下鉄は、こんななんですかね?

これでは、ホームドアなどの設備投資はしにくいですね。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

ここは、『落合』から3つめの『神楽坂』です。

乗車時間は、8分。

このホームの雰囲気には、はっきりと記憶がありました。

そうそう。

↓『矢来町(やらいちょう)方面改札』を出るんでした。

↑「み」

↓出口を振り返って撮りました。

↑「み」

いかにも古さを感じさせる佇まいです。

東西線の開業は、昭和39(1964)年12月23日。

↑開業当時の東西線『高田馬場』駅。右の人は、早稲田の学生さんでしょうね。

この『神楽坂』駅も、50年以上前からあるわけです。

↓でも、横断歩道を渡った後の雰囲気は、かなり変わってました。

↑ストリートビューから切り取ったので、画像が少し歪んでます。

階段上の建物は、2014年オープンの『la kagu(ラカグ)』というセレクトショップだそうです。

↑新潟のホームセンターとは、雰囲気からして違います。居心地悪るそー。

『神楽坂』というと、花街のイメージがあります。

でも、矢来町方面を真っ直ぐ進むと、もうひとつ別の顔があるのです。

すなわち、出版社が多い街なんです。

『神楽坂』には、住んでたわけでも、会社があったわけでもありません。

実は、わたしがアルバイトをしてた街なんです。

2年続けて、同じ会社でバイトしました。

↓さっそく、『新潮社』がありました。

↑「み」

でも、わたしが働いたのはここではありません。

↓通りの反対側に、古そうな団地がありました。

↑「み」

バイトをしてたころは、まったく気づきませんでした。

若いときは、団地なんかに興味なかったですからね。

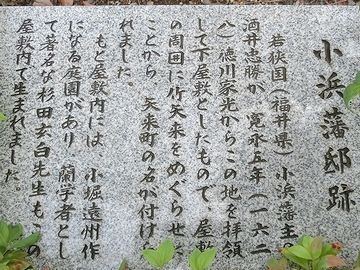

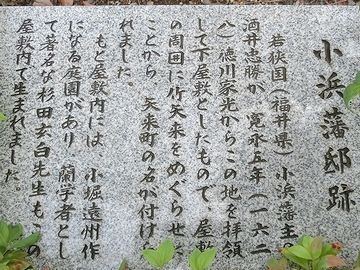

調べてみたら、『矢来町ハイツ』でした。

↑「Google マップ」から切り取りました。赤いのは、「Google」の加工だと思います。

敷地は、小浜藩酒井家の下屋敷だったそうです。

↑なんと、『矢来町』という町名の由来でした。

ここは、一般の団地ではありませんでした。

『みずほ銀行』の社宅です。

↑『みずほ銀行』の名称は掲げられてないようです。

戦後すぐに、『日本興業銀行(現・みずほ銀行)』の社宅になったそうです。

この建物は、いくらなんでも戦後すぐ建ったものじゃないでしょうから……。

建て替えられたんでしょうね。

住みたければ、『みずほ銀行』に入社するしかありません。

あ、『みずほ銀行』の社員と結婚するという手もありますね。

↑ウェディングドレスで砂浜を走るというシチュエーションは、実人生ではぜったいに無いと思います。

この社宅に住む銀行員夫婦は……。

休日には、神楽坂のお洒落なレストランでランチを食べて、帰りに『la kagu』に寄ったりするんですかね。

腹立たしいですね。

手を繋いでたりしたら、後ろから射殺したいところですね。

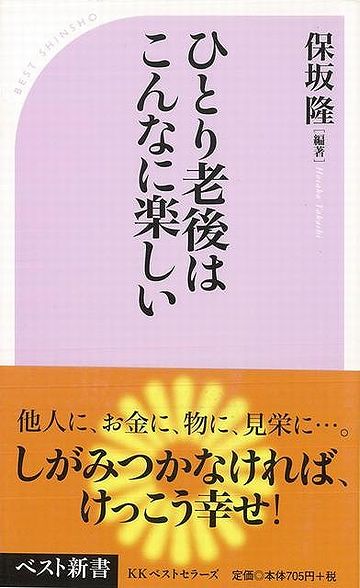

↓わたしがバイトをしてた出版社に着きました。

↑「み」

学習出版の『旺文社』です。

↑「み」

しかし……。

こんな建物ではありませんでした。

もっと低層の、昭和感満々なビルでした。

建て替えられてたんですね。

面影は、カケラもありません。

こんな綺麗なビル、たぶんもうバイトなんか入れないんでしょうね。

わたしがかつてここに建ってた『旺文社』でしてた仕事は……。

通信添削の申込みハガキの受付け作業でした。

1人1人、コードを割り振って、ハガキに書きこんでいきます。

個人コードの先頭には、都道府県のコードが付きます。

47都道府県ありますから、2桁のコードです。

もちろんコード表がありますが……。

↑旺文社で使ってたコードとは違います。

わたしはすぐに、すべての都道府県のコードを暗記してしまいました。

コード表を見ずにコード付けをしてるわたしを見て、社員は不審に思ったようで……。

わたしが記入したハガキを取りあげ、1枚ずつ確認してました。

で、すべてのコードが正しく記入されてることに驚かれたわけです。

こんなことで、わたしはその社員(既婚女性です)に気に入られ……。

2年続けてバイトすることになったのです。

その通信添削受付部門(?)の長は、初老の男性でした。

定年近かったんじゃないでしょうか。

お世辞にも、仕事が出来るタイプの人じゃありません。

でも、東北訛りの愛嬌あるしゃべり方で、人畜無害という感じでした。

↑風貌、口調、ともに由利徹のイメージがありました。

社内に敵は、ひとりもいなかったでしょうね。

わたしをひいきにしてくれた女性社員が……。

「あんな人でも、ボーナス100万円以上もらってるのよ」と言ってたのが印象に残ってます。

とにかく、そんな記憶の詰まった建物は……。

いつの間にか、消えてしまっていたのです。

悄然と引き返します(そこまでがっかりはしませんでしたが)。

↓反対側の道路から、『新潮社』を撮影。

↑「み」

この建物は、当時から変わってないと思います。

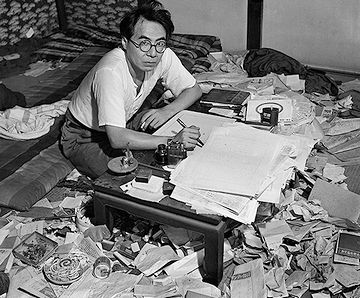

ひょっとしたら、作家となってこの建物に入る日が来るかもなどと夢見たものですが……。

↑無頼派の巨人・坂口安吾(新潟市出身)。撮影した写真家の林忠彦は、この部屋に入った瞬間、「これだ!」と叫んだそうです。

ついにその日は訪れないようです。

ま、これについても、さほど悲観してるわけではありません。

そこそこ、楽しくやれてますから。

↑実際、一人暮らしの老人の方が、家族と住んでる老人よりストレスは少ないそうです。

さっきの『神楽坂』駅前に戻りますが……。

↑「み」

再び地下鉄には乗りません。

これは、予定の行動です。

駅前から右折し、まさしく「神楽坂」を下ります。

↑『旺文社』のサイトから拝借しました。赤矢印方向に進みます。

バイトしてたとき……。

あまり忙しくないころは、午前中だけで帰る日もありました。

そんなとき、この「神楽坂」を歩いて下ったりしてました。

↓これは、脇道です。

↑「み」

左右の広い道路が、わたしが歩いてる「早稲田通り」。

左から右に向かって歩いてます。

横方向も下り坂になってるんですね。

↓まさしく、「神楽坂」の標柱。

↑「み」

↓これは、『善国寺』というお寺。

↑「み」

もちろん、わたしがバイトしてたころにもありました。

でも、もっと静かな佇まいでした。

この日は特別な日なのか、門前に「産直」のお店が出てました。

↑「み」

リュックを重くしたくないので、もちろん素通りします。

↓坂の途中で1枚。

↑「み」

人が多く、なかなかカメラを構えるタイミングが取れないのです。

顔が映ったら、載せるときに加工しなきゃならないし……。

↑こんな間近で写りこむ人はいないでしょうが。

それ以前に、映されるのが嫌な人もいるだろうからです。

こんなところでトラブルを起こしたくないです。

↓隙を見てまた1枚。

↑「み」

まったく意図のない写真です。

↓もう1枚。

↑「み」

けっこう外国人がいたことを思いだしました。

カリブ系の人が多かった気がします。

↑ロッテ監督の井口みたいな人々。

↓人が少ないように見えますが、そういうタイミングで撮ってるのです。

↑「み」

正直、この散歩は楽しくなかったです。

人波を掻き分けるように歩かなきゃなりませんでした。

わたしがバイトをしてたころは、のんびり歩けたんですけどね。

楽しくなかったのには、もうひとつ理由がありました。

腰が痛くなってきたんです。

やはり、パソコンの入った重たいリュックを背負って歩き回ったからでしょう。

↑こうしたデカリュックが流行ってるそうです。理由は、背負ってる本人が華奢に見えるから。荷物が入ってるわけじゃないみたいです。

新幹線が『東京駅』に着いたのが、10:43分。

それから3時間近く経ってました。

座ったのは、地下鉄の車中だけ。

↑「み」。東西線の車中。ここは必ず座れたはずです。

あとは、ほとんど歩きづめです。

歩く度に、微妙にリュックが左右に振れるんですかね。

それも腰に良くない気がします。

↑ウェストベルトがあると、だいぶ揺れが抑えられるそうです。

若いころも、長時間歩くことはありましたが……。

それほど、腰の痛みを感じることはなかったと思います。

ひとつには、昔はパソコンを背負ってなかったこと。

今は、パソコンにプラスしてAC電源とかも入ってますから、重みは大違いです。

赤ん坊を背負ってるようなものです。

↑ケンシロウのような頑丈な腰がほしい!

今後は、事前にパソコンなどの荷物をホテルに送っておくとかの対策が必要かも知れません。

『ヤマト運輸』などに、そういうサービスがあるようです(こちら)。

さて、神楽坂を下りきると、『飯田橋』です。

ここから、JRに乗ります。

↓『飯田橋』駅周辺は、工事中でした。

↑「み」

なかなか駅が見つからず、困りました。

ただ、事前に予定してたスケジュールより、小1時間早い到着です。

ほんとうは、もっとゆっくりと探索する予定だったのです。

でも、腰が痛いため、先を急いでしまったのでしょう。

↓電車が見えました。

↑「み」

わたしは、オレンジ色は中央線で、黄色が総武線と思ってましたが……。

どうやら違うようです。

中央線と総武線は、『飯田橋』あたりでは相互乗り入れしてます。

基本的に、オレンジ色が快速、黄色が各停と考えればいいそうです。

中央線とか総武線とかは関係なし。

↑黄色は「中央・総武線(各停)」となってます。

なお、『飯田橋』に快速は停まりません。

なので、わたしが乗るのは、黄色い各停なわけです。

↓『飯田橋』駅のホームです。

↑「み」

見えてる電車はオレンジ色ですから、快速です。

『飯田橋』は通過していきます。

↓目的の駅に着きました。

↑「み」

『飯田橋』駅のホームの撮影時刻は、13:52分。

上の駅前の写真は、14:10分。

ここは、『上野』駅前です。

巧まずして洒落が決まってしまいました。

『飯田橋』からは、総武線(もしくは中央線)の各停で『秋葉原』まで行き……。

山手線(もしくは京浜東北線)に乗り換えます。

通過駅は、『飯田橋→水道橋→お茶の水→秋葉原(乗り換え)→御徒町→上野』になります。

上野には、本日泊まるホテルがあります。

腰が痛いので、早くチェックインしたいところですが……。

残念ながら、14時過ぎではチェックイン出来ません。

でも、これは予定どおりです。

上野で、もうひとつ施設を訪ねるつもりでした。

今回の旅のテーマを、またもやここでおさらいしましょう。

『過去を巡る旅』でした。

これまで訪ねたのは……。

わたしの勤め先(建て替えられてました)、最後に住んだマンション(荒廃してました)、バイトをした出版社(建て替えられてました)。

正直、失敗だった気がします。

ただただ、重いリュックを背負って歩き、虚しい思いを重ね……。

↑こんなことを考えてる時間の方がムダでは?

結果、腰が痛くなっただけです。

このまま、1日を終えてしまったら、あまりにも無益です。

そういえば、去年もそうでしたね。

青梅の『昭和レトロ商品博物館』は、はっきり言って、ショボかった。

↑「み」

しかも、その後の路線バスも、思いのほか楽しくなかった。

青梅からのバスは、新潟の景色とさほど大きな違いがなく……。

↑「み」

「東京に来た」という実感を得られなかったからです。

結局、バスの中でパソコンを開いたりして過ごしてしまいました。

このままでは……。

2年連続して、初日は芳しい成果無しという結果になってしまいます。

なんとか、宿に入るまでの1カ所で挽回したいところです。

↑これまでの人生経験からいくと……。出遅れた場合、挽回するのは非常に困難です。

さて、ここからはテーマが変わります。

『過去を巡る旅』ではありますが……。

この過去が、「わたしの過去」から「日本の過去」になるのです。

↑こういう漫画で勉強したかった。

上野と云えば、不忍池です。

目的の施設は、その池近くにあります。

例によって、スマホのナビを起動してみましたが……。

これに従ってたら到着できないことが、一目でわかりました。

↑ナビを見た途端、こういう状態になるようになりました。

ヘタすると、ふらふらと路上に迷い出て、車に轢かれかねません。

混雑してるところでナビを開くのは諦めました。

この街もまた、人で溢れかえってます。

外国人が多いです。

巨体の人がたくさんいます。

しかも、冷蔵庫のような巨大カートを引いてます。

それが集団で歩いてますから……。

ヘタをすると、踏み潰されてぺちゃんこになりかねません。

剣呑でしょうがないです。

何でこんなに、東京は外人に人気になってしまったんでしょうね。

↓迷いつつ、ようやくのことで不忍池に着きました。

↑「み」

↓まずは、池を鑑賞。

↑「み」

水がまったく見えません。

蓮が支配する世界です。

でも、そんなに不思議な景色とは感じません。

しかし、外人には十分驚くべき景色なんだそうです。

外国にももちろん、高層ビルも大きな池もあります。

でも、それが同じ所にあることは、まずないんだそうです。

都会は都会、田舎は田舎のわけです。

このように、一面に蓮が茂った池の向こうに、高層ビルが聳える景色は……。

十分、エキセントリックに映るようです。

↑「み」。ピンボケでしたね。

蓮の花が咲いてます。

ほんとに、泥の中から咲くとは思えない花です。

ぼってりと厚みのある花びらは、官能的ですらあります。

↑拝借画像でどうぞ。不忍池です。

泥の中には、レンコン(地下茎)があります。

↑『島原城』のお堀だそうです。底が平らだから、入れるんでしょうね。泥沼なら、死にかねません。

↓さて、この湖畔に、わたしの目指す施設はあります。

↑「み」

『台東区立下町風俗資料館』です。

なんだか、毎回同じような施設にばかり来てる気がしますが……。

嗜好が偏ってるので仕方ありません。

入館料は、大人300円。

さすが区立、安いですね。

これくらいなら、ガッカリしても諦めが付く値段です。

↓いきなり大仏の写真を撮ってます。

↑「み」。ピンボケなうえ、窓が映りこんでます。

なんで大仏?

そうそう。

思いだしました。

かつて上野公園には、『上野大仏』というのがあったそうなんです。

↑綺麗な画像がありました。

高さは、6メートルだったとか。

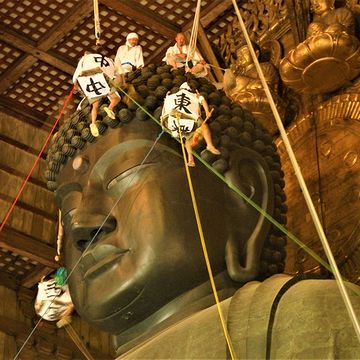

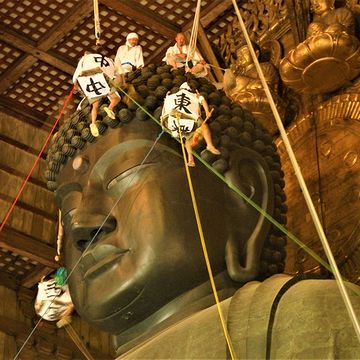

奈良『東大寺』の大仏が、18メートル。

↑お身拭い(掃除)中。「東」「中」「西」の文字は、担当部位を表してるそうです。

↓鎌倉『高徳院』の大仏は、11メートル。

↑『東大寺』より小さいのが、如実にわかりますね。

『上野大仏』は、かなり小振りですね。

「中仏」くらいでは?

『上野大仏』が最初に建立されたのが、1631年。

なんと、越後村上藩主『堀直寄(なおより)』が、戦死者慰霊のため建立したものだとか。

戦死者というのは、何の戦ですかね?

『関ヶ原の合戦』でしょうか?(当然、堀氏は東軍でした)

↑堀氏の名前はありません。布陣だけ見たら、西軍(青)が圧倒的に有利です。

最初は、漆喰造りの像だったそうです。

↑漆喰と云えば、左官の超絶技巧『鏝絵』が思い浮かびます。

早い話、粘土の像です。

2.6メートルくらいだったようです。

ところが、1647年の地震で、この大仏さまは倒壊してしまいます。

しかし、1660年ごろ、遊行僧『浄霊(凄い名前)』により、青銅製の金銅仏(金メッキ)として再興されます。

↑遊行の僧と云えば、『西行』が有名です(和歌山県紀の川市にある『西行法師像』)。

1698年には、大仏殿も建立されます。

屋根付きのお堂に収まったわけです。

これからしばらく、大仏さまは幸せな時を過ごします。

しかし!

お堂が出来てから144年後の1842年。

覆堂が火災になります。

中の大仏さまは蒸し焼き状態になりますから、大きく損傷してしまいます。

2年後の1844年、堀家の支流で、越後村松藩第9代藩主の『堀直央(なおひで)』が大仏殿を修復。

さらに、しかし!

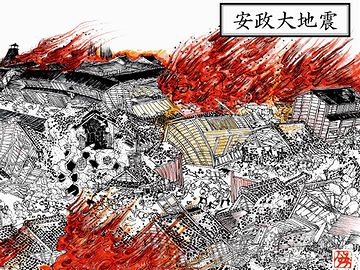

幕末の1856年、『安政の大地震』により頭部が損傷。

↑プレート境界型の大地震でした。富士山も噴火しました。

さすがにそのままにはしておけないので、再び堀直央が修復。

で、明治を迎えます。

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)