2014.9.27(土)

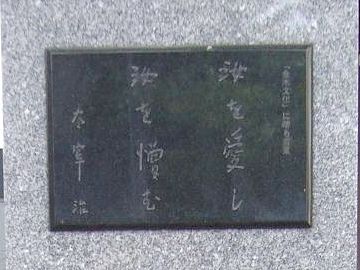

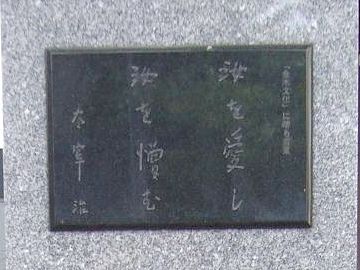

み「『汝を愛し/汝を憎む』か……」

み「これはひょっとして、故郷に対する言葉?」

爺「そうです。

よくお分かりですね」

み「わたしが住んでる新潟は……。

太宰と同じく無頼派と云われた作家、坂口安吾の出身地なんですよ」

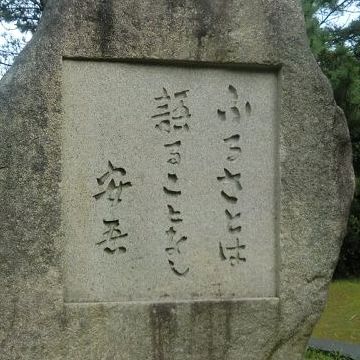

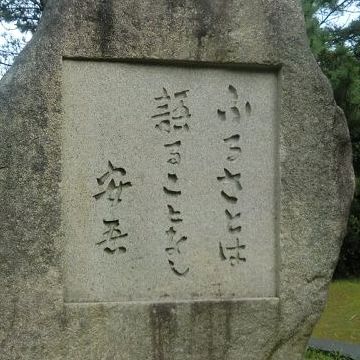

み「で、安吾の石碑にも、似たような言葉が刻まれてる」

爺「確か……。

『ふるさとは語ることなし』ですかな」

み「ほー。

よくご存知で」

爺「若いころは、無頼派の書いた文章を、夢中で読んだものです」

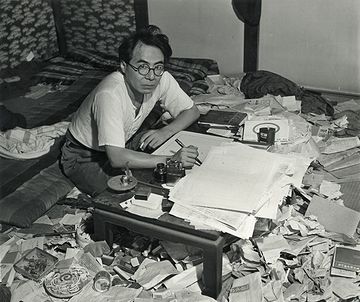

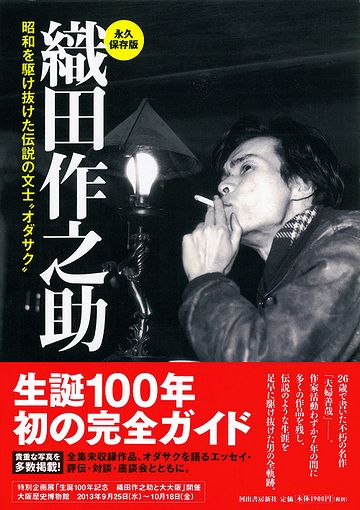

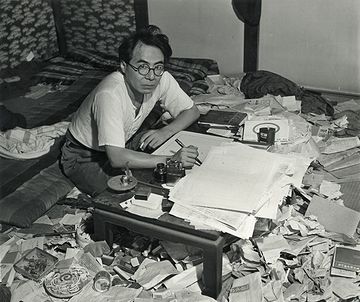

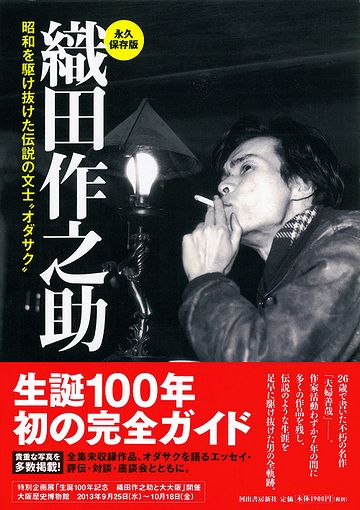

↑無頼派といえば……。太宰、安吾、そしてこのオダサク。

み「やっぱり、地方出身の知識人が東京に出てみると……。

故郷に対して、いろいろ屈折した思いを抱くんだろうね」

爺「室生犀星の詩が、一番有名でしょうかね」

み「“遠きにありて”?」

爺「それです」

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の乞食となるとても

帰るところにあるまじや

ひとり都のゆふぐれに

ふるさとおもひ涙ぐむ

そのこころもて

遠きみやこにかへらばや

遠きみやこにかへらばや

み「暗唱できるとは、大したもんじゃない」

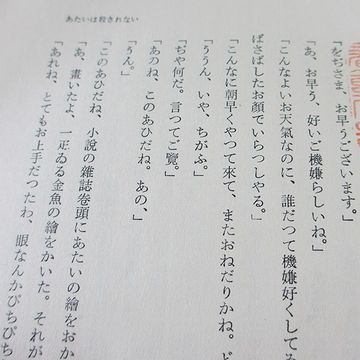

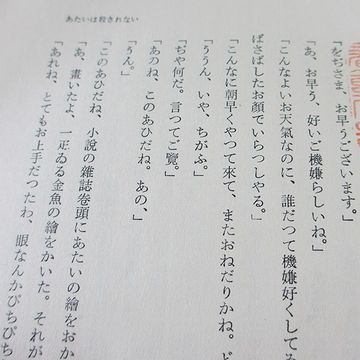

↑室生犀星の小説では、晩年に書かれた『蜜のあはれ』が絶品です。この“あたい”は、なんと金魚なんですよ。飼い主の“おぢさま”と会話してるわけです。突き抜けた作品です。

爺「わたしも、地方から都に出た文学青年でしたから」

み「なるほど。

で、“汝を愛し 汝を憎む”を実感したわけね」

爺「そういうことです。

この言葉は、小説『津軽』の中に出て来ます」

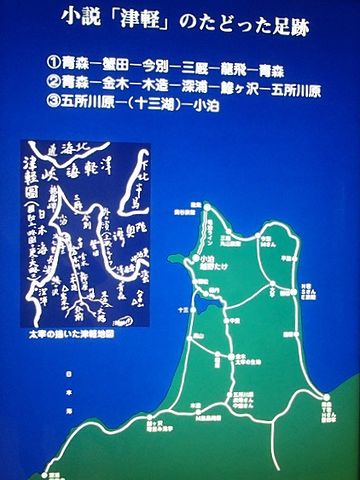

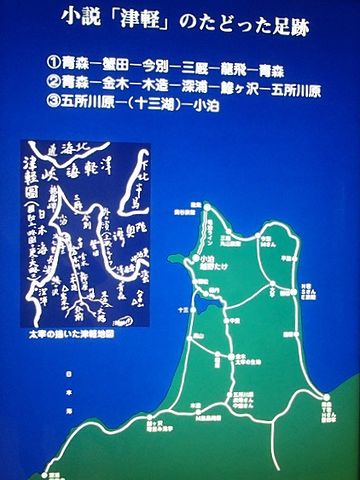

↑『小説「津軽」の像記念館』の展示物。

爺「その中では、津軽地方全体に対しての言葉として書かれてますので……。

“汝”イコール、“津軽”ということになります。

でも後にこの言葉は、金木にだけ再び贈られることになります」

み「どういうこと?」

爺「太宰は、昭和20年3月、夫人の実家の甲府に転居しますが……。

7月、甲府空襲でその家を焼かれ……」

↑甲府空襲。昭和20年7月6~7日。市域の70%が灰燼となりました。死者1,127名。

爺「故郷の金木に疎開することになります」

み「それが例の『疎開の家』ね」

爺「そうです。

で、太宰は、翌21年の11月までこの金木で暮らしたのですが……。

地元の人たちとの交流もあったわけです」

み「ま、地元出身の有名作家が帰ってきたんだからね。

たかりみたいなのも来たらしいけど」

爺「実は、この雲祥寺の当時の住職が、非常にハイカラな人でしてね。

クラシック音楽のマニアだったんですよ。

戦時中は、敵性音楽を大っぴらに聞くわけにいきませんから……。

隠れてひとりで聞いていたわけです。

でも戦争が終わり、誰にも咎められることが無くなった。

で、お寺に同好の士を集めて、レコードコンサートを始めたんです。

そこに、太宰も顔を出すようになったそうです」

↑太宰が疎開してた当時の雲祥寺。

み「へー」

爺「で、そういう集まりの中で、誰からということもなく……。

金木町に文化会を作ろうという声があがりました」

み「当時の熱気が想像できるね」

爺「そして、昭和21年の3月3日……。

この雲祥寺本堂で、『金木文化会』の発会式が開かれました。

その場で、太宰が講演をしてます」

み「太宰と講演。

なんか、想像できないけど。

なに喋ったんだ?」

爺「演題は、『文化とは何ぞや』」

み「どひゃー。

大上段ですな。

どういう内容?」

爺「『文化とは“優”である』」

み「幽霊?」

爺「違います。

“優”は、優れるの“優”です。

『“優”は、人を憂うと書く。人を憂えざるものは文化人にあらず』」

み「わかったようなわからんような」

爺「ま、熱気に包まれた会場では、それで十分だったんじゃないですか」

み「盛況だったの?」

爺「百人以上の聴衆が集まって、本堂が満員になったそうです」

み「すごいですねー。

まるでコンサートじゃない」

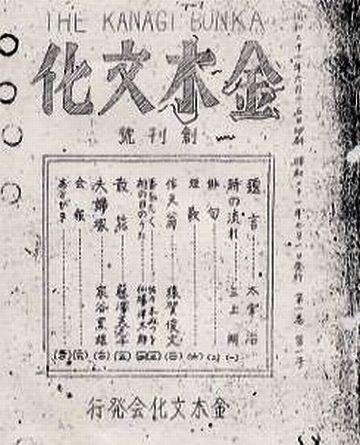

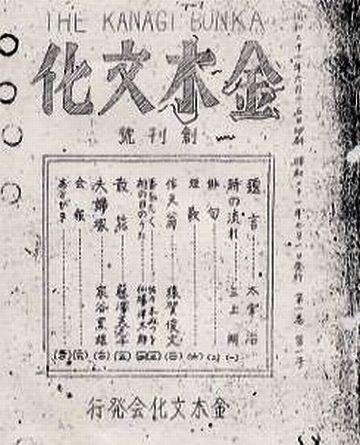

爺「で、その年の7月、『金木文化』の創刊号が出ることになります」

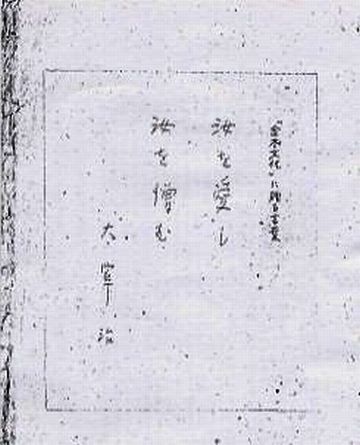

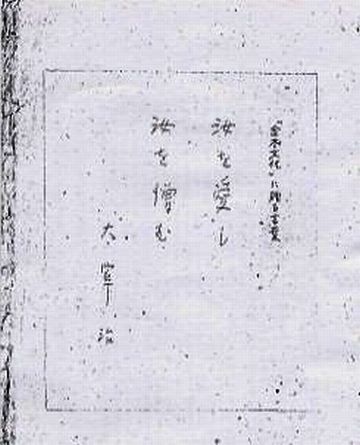

爺「その扉に太宰が、『「金木文化」に送る言葉』として寄せたのが……」

み「“汝を愛し 汝を憎む”!」

爺「そうです」

み「まさに、金木を“汝”と読んで、憎みながらも抱きしめたわけだ」

爺「上手いこと言いますね。

小説書いたらいかがですか?」

み「すでに書いております」

爺「ほー。

読んでみたいものですな」

み「やめといた方がいいです。

あなたも、なんとなく書いてる感じだけど」

爺「最近、何十年振りかに、また書き始めました。

学生のとき以来です」

み「大学って、早稲田じゃないの?」

↑製造元はすでに閉店。ヤフオクで、約6万円でした。誰も入札してませんが(こちら)。

爺「よくお分かりで」

み「雰囲気がね。

ま、慶応って感じじゃないわな」

↑慶応といえば、加山雄三。このポスターは、若大将シリーズの第1作。ヒロインは星由里子。芸名『加山雄三』の由来は、大学の成績が、「可」が山ほどあって「優」が3つしか無かったからと云われてます。

爺「褒められてるんですかな?」

み「微妙です」

爺「書きかけの原稿を、クルマに積んであります。

読んでみられますか?」

み「遠慮しときます」

爺「それは残念。

それでは、境内に参りましょうか」

爺「ご住職がおられるといいんですが……。

ご免ください。

ご免ください。

おられないのかな」

み「ちょっと待ちんさい」

爺「なんです?」

み「ご免ください、では弱かろう」

爺「じゃ、何て言うんです?」

み「たのもー!」

律「やめなさいって」

寺「はいはい」

み「ほら出たじゃん」

爺「驚いたなこれは。

あ、ご住職はおられますか?」

寺「あいにく、法要に出ておりまして……。

おやおや。

今日はまた、お若い方のご案内ですね」

爺「はは。

いつもは、そのままお墓に入りそうな人ばっかりですからな」

寺「そこまで言ったらいけませんわ」

爺「『十王曼荼羅』を見せていただけますか?」

寺「どうぞどうぞ、お上がりください」

爺「上がらせていただきましょう」

律「よく来てらっしゃるんですか?」

爺「ほぼ毎週ですな。

どっこいしょと」

み「おー、お寺の匂いがする。

もの寂しいような、懐かしいような香りだよな」

爺「先祖代々、嗅いできた匂いだからでしょうな。

こちらへどうぞ」

み「おー、これか」

爺「小説『想い出』の中に……。

子供のころの太宰が、この絵を見た記述があります。

長くなるので、文庫本を読ませていただきます」

『たけは私の教育に夢中であつた。(中略)たけは又、私に道徳を教へた。お寺へ屡々連れて行つて、地獄極樂の御繪掛地を見せて説明した。火をつけた人は赤い火のめらめら燃えてゐる籠を脊負はされ、めかけ持つた人は二つの首のある青い蛇にからだを卷かれて、せつながつてゐた。血の池や、針の山や、無間奈落といふ白い煙のたちこめた底知れぬ深い穴や、到るところで、蒼白く痩せたひとたちが口を小さくあけて泣き叫んでゐた。嘘を吐けば地獄へ行つてこのやうに鬼のために舌を拔かれるのだ、と聞かされたときには恐ろしくて泣き出した』

爺「太宰は、『地獄極樂の御繪掛地』と書いてますが……。

実際には天国の絵はなく、すべて地獄図です」

み「なるほど。

これは、子供が見たら怖いよな」

寺「夢に出てくるでしょうね」

み「太宰が連れられて来たときは、こんな綺麗に飾られてなくて……。

もっと、薄暗いとこで見たんだろうな」

爺「でしょうね」

み「こういうの見てると……。

また、トイレに行きたくなる」

律「なんでよ!」

爺「あ、もうこんな時間ですね。

ここの拝観は、4時までなんです。

どうもありがとうございました」

寺「いえいえ」

爺「それじゃ、失礼しましょう。

あ、そうだ。

後生車の本物を見ていきませんか?」

み「今でもあるの?」

爺「あります」

爺「こちらです。

ほら、並んでるでしょ」

律「えー。

なんか、怖い光景ですね」

み「卒塔婆っていうより、柱だよな。

このあたりの卒塔婆って、みんなこんな?

結構な値段するんじゃないのか?」

爺「後生車は、馬に蹴られたり、川で溺れたりなど……。

不慮の事故で亡くなった子供の供養のために建てられたようです。

同世代の子供たちに、車を廻してもらうことで……。

亡くなった子供の霊が成仏できると信じられてました」

律「切ない話ね」

爺「『想い出』に、こんな記述があります」

『たけが廻すと、いい音をたててひとしきり廻つて、かならずひつそりと止るのだけれど、私が廻すと後戻りすることがたまたまあるのだ。秋のころと記憶するが、私がひとりでお寺へ行つてその金輪のどれを廻して見ても皆言ひ合せたやうにからんからんと逆廻りした日があつたのである。私は破れかけるかんしやくだまを抑へつつ何十囘となく執拗に廻しつづけた。日が暮れかけて來たので、私は絶望してその墓地から立ち去つた』

み「ちょっと、この松、スゴくない?」

爺「これは、樹齢500年以上と推定され……。

雲祥寺の創建前からここにあると云われてます」

み「創健って、いつ?」

爺「由来によれば、慶長元年、1596年だそうです」

み「戦国時代ではないか」

爺「南部(現・八戸市)から戦乱を逃れてきた武田氏という一族が興した寺と云われてます。

それでは、参りましょう」

み「待てい」

爺「まだ、何か?」

み「この観音様は、新しいね」

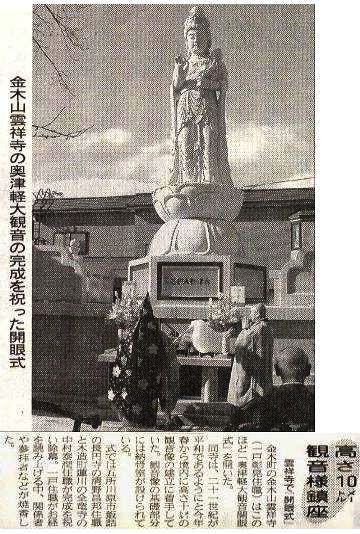

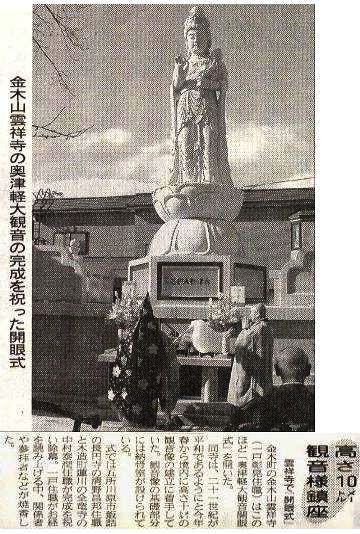

爺「こちらは、平成13年、2001年の完成ですね。

新しい世紀を、平和と安らぎの100年とするべく、造立されたものです」

み「何で、観音様って、みんなデカいのかね?」

爺「大きさでは、高崎の観音様が有名ですね(高崎白衣大観音)。

あちらは、高さ42メートルあるそうです」

み「怪獣だ」

爺「こちらは、10メートルですね。

『奥津軽大観音』と名付けられてます。

さて、今度こそよろしいかな。

参りましょう」

み「あ、ちょっと待った」

爺「まだ、何か?」

み「後生車、回してみる」

律「やめときなさいって。

地獄落ちに決まってるわよ」

↑雲祥寺の絵ではありません。

み「なんでよ!」

爺「太宰の石碑のを回してみられますか」

み「あれって、いつごろ建ったの?

ずいぶん、新しい感じだけど」

爺「平成20年(2008)ですね」

↑除幕式で後生車を回す太宰治の長女、津島園子さん。

み「新品じゃん!

こんなの、誰が回しても、一緒だろ。

やっぱり、本物にする」

律「また戻るの」

み「未練が残るでな」

律「後悔するわよ」

み「あなた、回したことある?」

爺「ありません。

やっぱり、逆回りしたら怖いですから」

み「臆病者よのぅ」

爺「度胸ありますね。

じゃ、『想い出』の一節を、もう一度読んでさしあげましょう」

『秋のころと記憶するが、私がひとりでお寺へ行つてその金輪のどれを廻して見ても皆言ひ合せたやうにからんからんと逆廻りした日があつたのである。私は破れかけるかんしやくだまを抑へつつ何十囘となく執拗に廻しつづけた。日が暮れかけて來たので、私は絶望してその墓地から立ち去つた』

律「やっぱり、止めなさいって。

太宰治は結局、心中しちゃったのよ」

律「ま、あんたには、心中の心配だけは無いだろうけど」

み「なんじゃそりゃ!

それじゃ、回すぞ。

先生、戻りそうになったら押さえてね」

律「それじゃ、何にもならないじゃないの」

み「せーの。

あー、ドキドキする。

もし、カランって戻ったら……。

その場で心臓が止まりそうな気がする」

律「地獄に一直線ね」

↑1972年、イギリス・スペイン合作作品(日本未公開)。

み「言うな!」

律「早くしなさいよ」

み「物事、焦ったら、仕損じるの」

律「しなくていい事じゃないの」

み「よーし、行くぞ!

光車よ、回れ!」

↑あなたに子供の心があれば、間違いなく面白いです。ご一読あれ。

爺「後生車ですが」

み「どうか止まってくれよー。

なんまいだ、なんまいだ」

律「なんだか、よたよた回ってるわね。

あなたの人生みたい」

み「うるへー。

止まるときが肝心なのじゃ」

爺「そろそろ、止まりますぞ」

カラン。

↑実際に回してる動画です。回したおじさん、微妙に戻ってますね。

み「と、止まった」

律「今、ちょっと戻ったんじゃないの?」

み「戻っとらんわい!

きっちり止まり申した。

10点満点の着地です」

↑バイク事故で、奇跡の着地決まる。

律「戻りましたよね?」

爺「そんな気も……」

み「止まったわい!」

律「もう一回、やってみたら?」

み「止まったからもういい」

律「ぜったい止まってないと思うけど」

み「しつこい!

さ、帰るわよ。

ほら、何もたもたしてるわけ。

日が暮れてしまうでしょ」

律「自分勝手なんだから」

み「さーて、自動車はどれだったかな?

これか?」

爺「それはタクシーです」

↑ニューヨークのイエローキャブ。カングーに似てますが、日産のNV200だそうです。

み「おー、正規のタクシーか。

道理で、ナンバーが緑じゃん。

やっぱり、白タクはいかんぞ。

正業に付きなさい」

爺「してませんって。

早くお乗りください」

律「それじゃ、お願いします」

爺「シートベルト、よろしいですか?」

↑外も見られず、楽しくないでしょうね。

み「どうも、後部座席のシートベルトって、締めにくいよね」

律「不器用だからでしょ。

ほら、そっちじゃないわよ。

ここに差すんだってば」

ガチャ。

み「よし。

出発進行!

メーター、倒すなよ」

爺「ありませんって」

み「ちょっと……。

どうも妙な足の動きしてると思ったら……。

この車って、マニュアル車?」

爺「そうです」

↑ペダルが3つ! 足は2本しかないのに!

み「信じられん。

今どき、まだマニュアル車が存在するとは。

この車、何年式?」

爺「今年買った新車です。

カングーでは、最新モデルにもマニュアル車があります」

み「なんでじゃ!」

爺「楽しいじゃないですか。

シフトチェンジが」

爺「車を操ってる感がして、実に気分がいいです」

み「あり得ん。

このマニュアル車のおかげで、どれだけ免許取るのに苦労したか」

律「あら、オートマ限定じゃないの?」

み「わたしだけの選択なら、迷わずそっちにしてたわい」

律「どういう事情よ?」

み「当時、父の乗ってた車が、マニュアル車だったの。

父は、わたしを運転手として使いたかったわけね。

自分は助手席で酒飲んでようという魂胆。

で、マニュアル免許を取るなら、金を出してやると」

律「金で転んだわけね」

み「ひれ伏し申した」

律「でも、あんたがマニュアル車で免許を取れたってのは……。

ひとつの奇跡よね」

み「わたしも、かく思う。

とにかく!

マニュアル車などという存在は、わたしは認めん」

爺「なぜです?」

み「エンストするでしょ」

み「操作手の意志に反して、メイン動力が切れる乗り物なぞ……。

存在自体が、欠陥品です」

爺「残念ですな。

この楽しさが、お分かりにならないとは」

み「楽しいものか。

今も、坂道発進の夢を見るくらいじゃ」

み「あなた、出来る?

坂道発進」

爺「出来なきゃ、乗ってられません」

み「そんなら、そこらでしてみ。

わたしが、合格かどうかジャッジしてやる」

爺「このあたりに、坂道なんぞ、ありませんがな」

み「スーパーの屋上駐車場とかは?」

爺「建物の上に駐車場を作る必要は無いですな。

土地が余っておりますから」

み「踏切はあるだろ?」

爺「それはあります。

津軽鉄道が通ってますから」

み「踏切って、たいがい上り坂じゃない」

爺「線路は盛土してありますからな」

↑茅ヶ崎の中島踏切。対向車が見えなくて怖いですよね。

み「雪国の踏切は、冬場怖いんだよ」

律「何が?」

み「踏切の手前で、一旦停止なんか出来ないんだぞ」

律「どうして?

しなきゃ、違反でしょ?」

み「登り坂で止まったりしたら……。

タイヤが空転して、登れなくなることがあるのです。

ここらもそうだろ?」

↑踏切内でスリップしたら、もっと悲惨。

爺「そんな日もありますな」

律「止まらないで突っこんじゃうの?」

み「もちろん、徐行はするけど……。

わたしは止まらない人ね」

律「怖い人」

み「あなた、止まります?」

爺「もちろん、止まりますよ」

み「このマニュアル車で?」

爺「そうです」

み「雪道の坂道発進だぜ。

ほとんど曲芸だよ。

後続車がピタッと後ろに着いたりしたら、パニクるでしょ?」

爺「ま、確かに、あれは嫌なものですな」

↑ぶつけられた後続車の、粋な対応(しかし、コメントはヒドいですね。中国に対する日本人の感情が、ここまで悪化してるのかと驚きました)。

み「それでも止まるわけね」

爺「ルールですから」

み「ルールを守って死んだら、元も子もないわ」

爺「そういう人を、『ルール無用の悪党』と云います」

み「タイガーマスクか!」

↑タイガーマスクの主題歌を歌ってたのは、『敏いとうとハッピー&ブルー』に参加する前の森本英世さん。ハッピー&ブルーのリードボーカルとなってからは、『星降る街角』、『わたし祈ってます』などのヒットを飛ばしました。

↓お聞き下さい。

み「しかし、ほんまに坂がないな」

爺「ここらは低湿地帯ですから」

爺「それじゃ、せっかくですから、山の方をドライブして行きませんか?

鉄道より、ずっと近道ですよ」

み「ほー、そんな道があるの」

爺「地図を見れば、一目瞭然です。

えーっと、この当たりに置いたんだけどな」

律「あの。

前をご覧になられた方がいいかと」

爺「大丈夫です。

片目で見てますから。

お、あったあった。

この地図を御覧ください」

み「どこの地図だ?

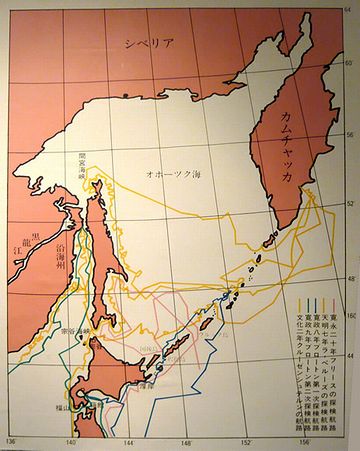

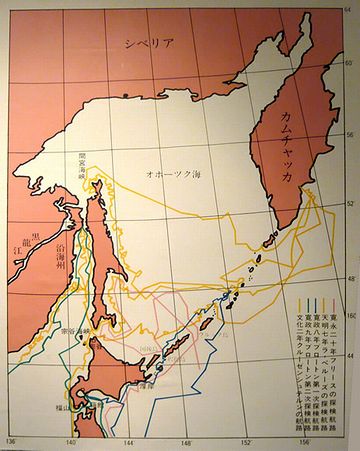

カムチャッカ?」

↑デカい!

爺「青森県ですよ」

爺「見ればわかるでしょ」

み「一応、ボケるのがお約束だろ」

爺「そういうのは結構ですから。

『金木』を見つけてください。

ありましたか?」

み「そんなに簡単に、地図がわかるか。

先生、わかる?」

律「このあたりじゃない?」

み「そっちは、下北半島だろ!」

↑よく見ると、ひょうきんな形をしてます。

み「わたしよりヒドいわ。

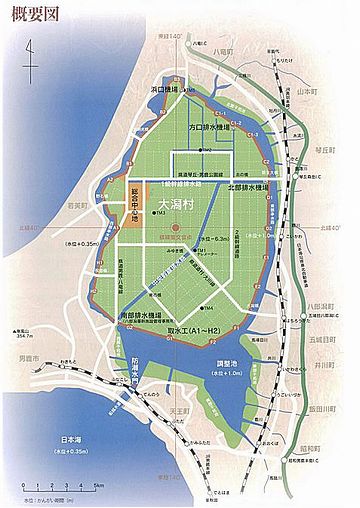

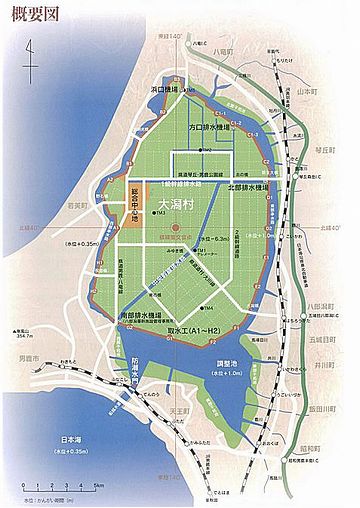

あ、十三湖があった」

み「こうして見ると、デカい湖だね」

爺「面積は、18平方キロ。

兵庫県の芦屋市と同じくらいあります」

↑人口、9万4千人。

爺「でも、青森県では3番目です」

み「ほー。

一番広いのは、十和田湖だろ」

爺「いえ。

十和田湖は、2番目です」

み「わかった。

田沢湖だ」

爺「田沢湖は、秋田県ですよ」

み「八郎潟!」

爺「秋田県です」

み「そんならどこだ?

琵琶湖?」

↑カプセルQミュージアム/日本の動物Ⅴ【琵琶湖編】シークレット河童。レア物のようです。カエルみたいですけど。

爺「そんなわけないでしょ。

小川原湖です」

↑面積は、堂々の全国11位。

み「知らん」

爺「太平洋側沿岸にある汽水湖です」

爺「その地図にあるでしょ」

み「あった。

十三湖と、東西の一対って感じだね」

↑交通の便は、十三湖よりはるかに良さそうです。

爺「言われてみればそうですね。

『金木』、見つかりましたか?

十三湖の右下ですよ」

み「南東と言うべきであろう」

爺「それなら早く見つけてください」

み「あった。

あり申した」

爺「そこから津軽鉄道で南下し……。

『五所川原』で、五能線に乗り換えるわけです」

み「ありゃ。

『五所川原』と『青森』って、そんなに離れてないのに……。

線路は、ぜんぜん違う方向に行っちゃうね」

爺「でしょ。

それで、五能線の終点『川部』で奥羽本線に乗り換え……。

『青森』に向かうわけです」

み「なんともはや。

こんな遠回りだったのか。

V字だね」

爺「そういうことです。

『五所川原』と『青森』は、V字の始点と終点にあたります」

み「何で、五能線は、真っ直ぐ東に伸びて、青森に向かわなかったんだ?」

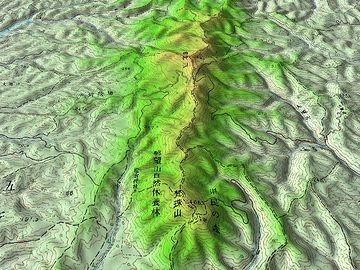

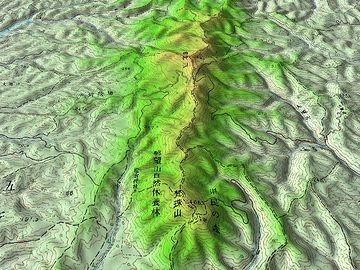

爺「五所川原の東には……。

津軽半島の脊梁、梵珠山地が連なっているからです」

↑山の左が『五所川原市』、右が『青森市』です。

爺「トンネルを掘るより迂回した方が、工事も早く、安あがりだったからでしょう。

でも、道路なら、梵珠山地を越える道があるんです。

山地と言っても、そんなに高くありませんからな」

み「津軽鉄道で『金木』に向かうとき、車窓から右側に見えた山だな」

爺「そうですそうです」

み「たしかに、穏やかそうな山並みであった」

爺「その山を越えて、『青森』と『五所川原』を一直線に繋ぐ道があるのです。

その名も、『県道青森五所川原線』」

み「そのまんまじゃん」

爺「これは正式名称ですが……。

愛称が付いてましてね。

その名も、『津軽あすなろライン』」

↑峠にある石碑(だと思います)。

み「ほー。

そそられる名前ではないか。

でも、『青森』と『五所川原』を一直線に繋ぐなら、幹線道路ではないか。

なんで国道でなく、県道なわけ?」

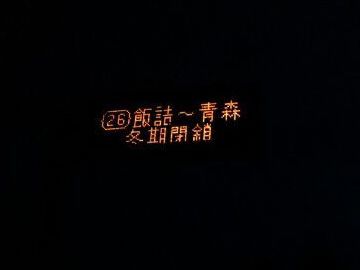

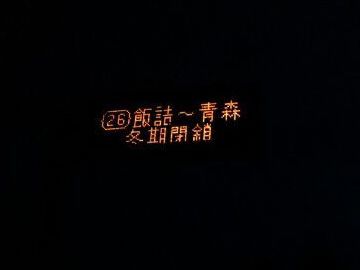

↑県道26号になります。

爺「実は……。

途中が、冬期閉鎖になるんです」

↑電光掲示板だそうです。

み「冬期って、いつからいつまで?」

爺「12月上旬から、4月中旬までですね」

↑青森市側起点の油川。12月12日の画像。閉鎖されたばかりだと思います。

み「にゃるほど。

1年の3分の1も通れないんじゃ、幹線道路としては使えんわな。

トンネル掘るとかの計画は無いの?」

↑『アルカトラズスプーン』。アルカトラズ監獄で、食堂から盗んだスプーンを使い、壁に穴を開けて脱獄した囚人がいたそうです。

爺「昔は、そんな構想もあったようです。

でも、先に『津軽自動車道』が開通しましてね。

これが、『五所川原』と『浪岡』を繋いでしまいました。

浪岡からは、東北自動車道に乗れますので」

↑『津軽道』とあるのが、『津軽自動車道(自動車専用道路)』。

爺「そっちにしますか?

ただし、高速料金がかかりますよ(『津軽自動車道』は無料です)」

み「うすのろで良い」

爺「何です、うすのろって?」

み「今、道路の愛称だって言ったではないか」

爺「そんな愛称がありますか。

『津軽あすなろライン』です」

↑アスナロは、ヒノキ科の針葉樹です。

み「で、今は、どこをどう走ってるわけ?」

爺「津軽鉄道に沿って南下してます。

『津軽飯詰』という駅を覚えてられますか?」

み「おー、通った通った。

確か、『五農校前』の次だった」

爺「そうですそうです。

その『津軽飯詰』あたりから、『津軽あすなろライン』に入ります」

み「左に見える山を越すわけだな」

爺「そうです。

あれが梵珠山地ですね」

爺「それでは、ここで左折します。

山に入って行きますよ」

み「おー。

結構狭いね」

↑どのあたりかわかりませんが。

み「これじゃ、幹線道路にはならんわな」

爺「大型トラックは通りません」

み「幅的には、通れるでしょ?」

爺「道が真っ直ぐなら、なんとかなるかも知れませんが……。

峠は、ヘアピンが続きますからね」

み「嫌な予感」

爺「大丈夫ですよ。

今日はお天気もいいし。

のんびり走りましょう。

でも、タマに走り屋が入りこんでるようです」

爺「それらしきタイヤ跡がありますから、ドリフト走行をしてるんだと思います」

↑『津軽あすなろライン』の画像ではありません。

み「危ないではないか」

爺「やり過ごせばいいだけです」

み「身ぐるみ剥がれたりしないの?」

爺「山賊じゃありませんよ」

↑山口県岩国市にある食事処です。

爺「こんな山道でドリフト走行してるのは、根っからの走り屋で……。

暴走族とは違います」

み「そんなもんかの」

そう言えば、『暴走族』の名称が、『珍走団』に変わったそうですね。

まだニュースで、アナウンサーの口からこの新語を聞いたことが無いので……。

ぜひ、聞いてみたいものです。

あと、名称が変わったものとしては、『危険ドラッグ』があります。

確かに『脱法ドラッグ』という名称は、ワルっぽくて格好いい響きがありました。

『危険ドラッグ』という名称ですが、なかなかイケてると思います。

たぶん、この名称を選んだ人たちは、危険なドラッグだから“危険”と、大真面目だったんじゃないでしょうか。

でも、巧まざる効果が得られたと思います。

『脱法ドラッグ』と比べ、『危険ドラッグ』には、明らかに滑稽な響きがあるからです。

かっこワルーい気配マンマンです。

おじさんたちのセンスが、思わぬ効果を生んだと云えるかも知れません。

み「右に見える川は?」

爺「『飯詰川』です」

爺「このあたりはもう、冬季閉鎖区間に入ってます」

み「もう?

これじゃ、冬場はぜんぜん使えないってことじゃないの」

爺「ま、全面閉鎖とほぼ変わりませんな。

もうすぐ、ダム湖が見えてきますよ」

み「あ、見えた」

爺「『飯詰ダム』です」

み「これはひょっとして、故郷に対する言葉?」

爺「そうです。

よくお分かりですね」

み「わたしが住んでる新潟は……。

太宰と同じく無頼派と云われた作家、坂口安吾の出身地なんですよ」

み「で、安吾の石碑にも、似たような言葉が刻まれてる」

爺「確か……。

『ふるさとは語ることなし』ですかな」

み「ほー。

よくご存知で」

爺「若いころは、無頼派の書いた文章を、夢中で読んだものです」

↑無頼派といえば……。太宰、安吾、そしてこのオダサク。

み「やっぱり、地方出身の知識人が東京に出てみると……。

故郷に対して、いろいろ屈折した思いを抱くんだろうね」

爺「室生犀星の詩が、一番有名でしょうかね」

み「“遠きにありて”?」

爺「それです」

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の乞食となるとても

帰るところにあるまじや

ひとり都のゆふぐれに

ふるさとおもひ涙ぐむ

そのこころもて

遠きみやこにかへらばや

遠きみやこにかへらばや

み「暗唱できるとは、大したもんじゃない」

↑室生犀星の小説では、晩年に書かれた『蜜のあはれ』が絶品です。この“あたい”は、なんと金魚なんですよ。飼い主の“おぢさま”と会話してるわけです。突き抜けた作品です。

爺「わたしも、地方から都に出た文学青年でしたから」

み「なるほど。

で、“汝を愛し 汝を憎む”を実感したわけね」

爺「そういうことです。

この言葉は、小説『津軽』の中に出て来ます」

↑『小説「津軽」の像記念館』の展示物。

爺「その中では、津軽地方全体に対しての言葉として書かれてますので……。

“汝”イコール、“津軽”ということになります。

でも後にこの言葉は、金木にだけ再び贈られることになります」

み「どういうこと?」

爺「太宰は、昭和20年3月、夫人の実家の甲府に転居しますが……。

7月、甲府空襲でその家を焼かれ……」

↑甲府空襲。昭和20年7月6~7日。市域の70%が灰燼となりました。死者1,127名。

爺「故郷の金木に疎開することになります」

み「それが例の『疎開の家』ね」

爺「そうです。

で、太宰は、翌21年の11月までこの金木で暮らしたのですが……。

地元の人たちとの交流もあったわけです」

み「ま、地元出身の有名作家が帰ってきたんだからね。

たかりみたいなのも来たらしいけど」

爺「実は、この雲祥寺の当時の住職が、非常にハイカラな人でしてね。

クラシック音楽のマニアだったんですよ。

戦時中は、敵性音楽を大っぴらに聞くわけにいきませんから……。

隠れてひとりで聞いていたわけです。

でも戦争が終わり、誰にも咎められることが無くなった。

で、お寺に同好の士を集めて、レコードコンサートを始めたんです。

そこに、太宰も顔を出すようになったそうです」

↑太宰が疎開してた当時の雲祥寺。

み「へー」

爺「で、そういう集まりの中で、誰からということもなく……。

金木町に文化会を作ろうという声があがりました」

み「当時の熱気が想像できるね」

爺「そして、昭和21年の3月3日……。

この雲祥寺本堂で、『金木文化会』の発会式が開かれました。

その場で、太宰が講演をしてます」

み「太宰と講演。

なんか、想像できないけど。

なに喋ったんだ?」

爺「演題は、『文化とは何ぞや』」

み「どひゃー。

大上段ですな。

どういう内容?」

爺「『文化とは“優”である』」

み「幽霊?」

爺「違います。

“優”は、優れるの“優”です。

『“優”は、人を憂うと書く。人を憂えざるものは文化人にあらず』」

み「わかったようなわからんような」

爺「ま、熱気に包まれた会場では、それで十分だったんじゃないですか」

み「盛況だったの?」

爺「百人以上の聴衆が集まって、本堂が満員になったそうです」

み「すごいですねー。

まるでコンサートじゃない」

爺「で、その年の7月、『金木文化』の創刊号が出ることになります」

爺「その扉に太宰が、『「金木文化」に送る言葉』として寄せたのが……」

み「“汝を愛し 汝を憎む”!」

爺「そうです」

み「まさに、金木を“汝”と読んで、憎みながらも抱きしめたわけだ」

爺「上手いこと言いますね。

小説書いたらいかがですか?」

み「すでに書いております」

爺「ほー。

読んでみたいものですな」

み「やめといた方がいいです。

あなたも、なんとなく書いてる感じだけど」

爺「最近、何十年振りかに、また書き始めました。

学生のとき以来です」

み「大学って、早稲田じゃないの?」

↑製造元はすでに閉店。ヤフオクで、約6万円でした。誰も入札してませんが(こちら)。

爺「よくお分かりで」

み「雰囲気がね。

ま、慶応って感じじゃないわな」

↑慶応といえば、加山雄三。このポスターは、若大将シリーズの第1作。ヒロインは星由里子。芸名『加山雄三』の由来は、大学の成績が、「可」が山ほどあって「優」が3つしか無かったからと云われてます。

爺「褒められてるんですかな?」

み「微妙です」

爺「書きかけの原稿を、クルマに積んであります。

読んでみられますか?」

み「遠慮しときます」

爺「それは残念。

それでは、境内に参りましょうか」

爺「ご住職がおられるといいんですが……。

ご免ください。

ご免ください。

おられないのかな」

み「ちょっと待ちんさい」

爺「なんです?」

み「ご免ください、では弱かろう」

爺「じゃ、何て言うんです?」

み「たのもー!」

律「やめなさいって」

寺「はいはい」

み「ほら出たじゃん」

爺「驚いたなこれは。

あ、ご住職はおられますか?」

寺「あいにく、法要に出ておりまして……。

おやおや。

今日はまた、お若い方のご案内ですね」

爺「はは。

いつもは、そのままお墓に入りそうな人ばっかりですからな」

寺「そこまで言ったらいけませんわ」

爺「『十王曼荼羅』を見せていただけますか?」

寺「どうぞどうぞ、お上がりください」

爺「上がらせていただきましょう」

律「よく来てらっしゃるんですか?」

爺「ほぼ毎週ですな。

どっこいしょと」

み「おー、お寺の匂いがする。

もの寂しいような、懐かしいような香りだよな」

爺「先祖代々、嗅いできた匂いだからでしょうな。

こちらへどうぞ」

み「おー、これか」

爺「小説『想い出』の中に……。

子供のころの太宰が、この絵を見た記述があります。

長くなるので、文庫本を読ませていただきます」

『たけは私の教育に夢中であつた。(中略)たけは又、私に道徳を教へた。お寺へ屡々連れて行つて、地獄極樂の御繪掛地を見せて説明した。火をつけた人は赤い火のめらめら燃えてゐる籠を脊負はされ、めかけ持つた人は二つの首のある青い蛇にからだを卷かれて、せつながつてゐた。血の池や、針の山や、無間奈落といふ白い煙のたちこめた底知れぬ深い穴や、到るところで、蒼白く痩せたひとたちが口を小さくあけて泣き叫んでゐた。嘘を吐けば地獄へ行つてこのやうに鬼のために舌を拔かれるのだ、と聞かされたときには恐ろしくて泣き出した』

爺「太宰は、『地獄極樂の御繪掛地』と書いてますが……。

実際には天国の絵はなく、すべて地獄図です」

み「なるほど。

これは、子供が見たら怖いよな」

寺「夢に出てくるでしょうね」

み「太宰が連れられて来たときは、こんな綺麗に飾られてなくて……。

もっと、薄暗いとこで見たんだろうな」

爺「でしょうね」

み「こういうの見てると……。

また、トイレに行きたくなる」

律「なんでよ!」

爺「あ、もうこんな時間ですね。

ここの拝観は、4時までなんです。

どうもありがとうございました」

寺「いえいえ」

爺「それじゃ、失礼しましょう。

あ、そうだ。

後生車の本物を見ていきませんか?」

み「今でもあるの?」

爺「あります」

爺「こちらです。

ほら、並んでるでしょ」

律「えー。

なんか、怖い光景ですね」

み「卒塔婆っていうより、柱だよな。

このあたりの卒塔婆って、みんなこんな?

結構な値段するんじゃないのか?」

爺「後生車は、馬に蹴られたり、川で溺れたりなど……。

不慮の事故で亡くなった子供の供養のために建てられたようです。

同世代の子供たちに、車を廻してもらうことで……。

亡くなった子供の霊が成仏できると信じられてました」

律「切ない話ね」

爺「『想い出』に、こんな記述があります」

『たけが廻すと、いい音をたててひとしきり廻つて、かならずひつそりと止るのだけれど、私が廻すと後戻りすることがたまたまあるのだ。秋のころと記憶するが、私がひとりでお寺へ行つてその金輪のどれを廻して見ても皆言ひ合せたやうにからんからんと逆廻りした日があつたのである。私は破れかけるかんしやくだまを抑へつつ何十囘となく執拗に廻しつづけた。日が暮れかけて來たので、私は絶望してその墓地から立ち去つた』

み「ちょっと、この松、スゴくない?」

爺「これは、樹齢500年以上と推定され……。

雲祥寺の創建前からここにあると云われてます」

み「創健って、いつ?」

爺「由来によれば、慶長元年、1596年だそうです」

み「戦国時代ではないか」

爺「南部(現・八戸市)から戦乱を逃れてきた武田氏という一族が興した寺と云われてます。

それでは、参りましょう」

み「待てい」

爺「まだ、何か?」

み「この観音様は、新しいね」

爺「こちらは、平成13年、2001年の完成ですね。

新しい世紀を、平和と安らぎの100年とするべく、造立されたものです」

み「何で、観音様って、みんなデカいのかね?」

爺「大きさでは、高崎の観音様が有名ですね(高崎白衣大観音)。

あちらは、高さ42メートルあるそうです」

み「怪獣だ」

爺「こちらは、10メートルですね。

『奥津軽大観音』と名付けられてます。

さて、今度こそよろしいかな。

参りましょう」

み「あ、ちょっと待った」

爺「まだ、何か?」

み「後生車、回してみる」

律「やめときなさいって。

地獄落ちに決まってるわよ」

↑雲祥寺の絵ではありません。

み「なんでよ!」

爺「太宰の石碑のを回してみられますか」

み「あれって、いつごろ建ったの?

ずいぶん、新しい感じだけど」

爺「平成20年(2008)ですね」

↑除幕式で後生車を回す太宰治の長女、津島園子さん。

み「新品じゃん!

こんなの、誰が回しても、一緒だろ。

やっぱり、本物にする」

律「また戻るの」

み「未練が残るでな」

律「後悔するわよ」

み「あなた、回したことある?」

爺「ありません。

やっぱり、逆回りしたら怖いですから」

み「臆病者よのぅ」

爺「度胸ありますね。

じゃ、『想い出』の一節を、もう一度読んでさしあげましょう」

『秋のころと記憶するが、私がひとりでお寺へ行つてその金輪のどれを廻して見ても皆言ひ合せたやうにからんからんと逆廻りした日があつたのである。私は破れかけるかんしやくだまを抑へつつ何十囘となく執拗に廻しつづけた。日が暮れかけて來たので、私は絶望してその墓地から立ち去つた』

律「やっぱり、止めなさいって。

太宰治は結局、心中しちゃったのよ」

律「ま、あんたには、心中の心配だけは無いだろうけど」

み「なんじゃそりゃ!

それじゃ、回すぞ。

先生、戻りそうになったら押さえてね」

律「それじゃ、何にもならないじゃないの」

み「せーの。

あー、ドキドキする。

もし、カランって戻ったら……。

その場で心臓が止まりそうな気がする」

律「地獄に一直線ね」

↑1972年、イギリス・スペイン合作作品(日本未公開)。

み「言うな!」

律「早くしなさいよ」

み「物事、焦ったら、仕損じるの」

律「しなくていい事じゃないの」

み「よーし、行くぞ!

光車よ、回れ!」

↑あなたに子供の心があれば、間違いなく面白いです。ご一読あれ。

爺「後生車ですが」

み「どうか止まってくれよー。

なんまいだ、なんまいだ」

律「なんだか、よたよた回ってるわね。

あなたの人生みたい」

み「うるへー。

止まるときが肝心なのじゃ」

爺「そろそろ、止まりますぞ」

カラン。

↑実際に回してる動画です。回したおじさん、微妙に戻ってますね。

み「と、止まった」

律「今、ちょっと戻ったんじゃないの?」

み「戻っとらんわい!

きっちり止まり申した。

10点満点の着地です」

↑バイク事故で、奇跡の着地決まる。

律「戻りましたよね?」

爺「そんな気も……」

み「止まったわい!」

律「もう一回、やってみたら?」

み「止まったからもういい」

律「ぜったい止まってないと思うけど」

み「しつこい!

さ、帰るわよ。

ほら、何もたもたしてるわけ。

日が暮れてしまうでしょ」

律「自分勝手なんだから」

み「さーて、自動車はどれだったかな?

これか?」

爺「それはタクシーです」

↑ニューヨークのイエローキャブ。カングーに似てますが、日産のNV200だそうです。

み「おー、正規のタクシーか。

道理で、ナンバーが緑じゃん。

やっぱり、白タクはいかんぞ。

正業に付きなさい」

爺「してませんって。

早くお乗りください」

律「それじゃ、お願いします」

爺「シートベルト、よろしいですか?」

↑外も見られず、楽しくないでしょうね。

み「どうも、後部座席のシートベルトって、締めにくいよね」

律「不器用だからでしょ。

ほら、そっちじゃないわよ。

ここに差すんだってば」

ガチャ。

み「よし。

出発進行!

メーター、倒すなよ」

爺「ありませんって」

み「ちょっと……。

どうも妙な足の動きしてると思ったら……。

この車って、マニュアル車?」

爺「そうです」

↑ペダルが3つ! 足は2本しかないのに!

み「信じられん。

今どき、まだマニュアル車が存在するとは。

この車、何年式?」

爺「今年買った新車です。

カングーでは、最新モデルにもマニュアル車があります」

み「なんでじゃ!」

爺「楽しいじゃないですか。

シフトチェンジが」

爺「車を操ってる感がして、実に気分がいいです」

み「あり得ん。

このマニュアル車のおかげで、どれだけ免許取るのに苦労したか」

律「あら、オートマ限定じゃないの?」

み「わたしだけの選択なら、迷わずそっちにしてたわい」

律「どういう事情よ?」

み「当時、父の乗ってた車が、マニュアル車だったの。

父は、わたしを運転手として使いたかったわけね。

自分は助手席で酒飲んでようという魂胆。

で、マニュアル免許を取るなら、金を出してやると」

律「金で転んだわけね」

み「ひれ伏し申した」

律「でも、あんたがマニュアル車で免許を取れたってのは……。

ひとつの奇跡よね」

み「わたしも、かく思う。

とにかく!

マニュアル車などという存在は、わたしは認めん」

爺「なぜです?」

み「エンストするでしょ」

み「操作手の意志に反して、メイン動力が切れる乗り物なぞ……。

存在自体が、欠陥品です」

爺「残念ですな。

この楽しさが、お分かりにならないとは」

み「楽しいものか。

今も、坂道発進の夢を見るくらいじゃ」

み「あなた、出来る?

坂道発進」

爺「出来なきゃ、乗ってられません」

み「そんなら、そこらでしてみ。

わたしが、合格かどうかジャッジしてやる」

爺「このあたりに、坂道なんぞ、ありませんがな」

み「スーパーの屋上駐車場とかは?」

爺「建物の上に駐車場を作る必要は無いですな。

土地が余っておりますから」

み「踏切はあるだろ?」

爺「それはあります。

津軽鉄道が通ってますから」

み「踏切って、たいがい上り坂じゃない」

爺「線路は盛土してありますからな」

↑茅ヶ崎の中島踏切。対向車が見えなくて怖いですよね。

み「雪国の踏切は、冬場怖いんだよ」

律「何が?」

み「踏切の手前で、一旦停止なんか出来ないんだぞ」

律「どうして?

しなきゃ、違反でしょ?」

み「登り坂で止まったりしたら……。

タイヤが空転して、登れなくなることがあるのです。

ここらもそうだろ?」

↑踏切内でスリップしたら、もっと悲惨。

爺「そんな日もありますな」

律「止まらないで突っこんじゃうの?」

み「もちろん、徐行はするけど……。

わたしは止まらない人ね」

律「怖い人」

み「あなた、止まります?」

爺「もちろん、止まりますよ」

み「このマニュアル車で?」

爺「そうです」

み「雪道の坂道発進だぜ。

ほとんど曲芸だよ。

後続車がピタッと後ろに着いたりしたら、パニクるでしょ?」

爺「ま、確かに、あれは嫌なものですな」

↑ぶつけられた後続車の、粋な対応(しかし、コメントはヒドいですね。中国に対する日本人の感情が、ここまで悪化してるのかと驚きました)。

み「それでも止まるわけね」

爺「ルールですから」

み「ルールを守って死んだら、元も子もないわ」

爺「そういう人を、『ルール無用の悪党』と云います」

み「タイガーマスクか!」

↑タイガーマスクの主題歌を歌ってたのは、『敏いとうとハッピー&ブルー』に参加する前の森本英世さん。ハッピー&ブルーのリードボーカルとなってからは、『星降る街角』、『わたし祈ってます』などのヒットを飛ばしました。

↓お聞き下さい。

み「しかし、ほんまに坂がないな」

爺「ここらは低湿地帯ですから」

爺「それじゃ、せっかくですから、山の方をドライブして行きませんか?

鉄道より、ずっと近道ですよ」

み「ほー、そんな道があるの」

爺「地図を見れば、一目瞭然です。

えーっと、この当たりに置いたんだけどな」

律「あの。

前をご覧になられた方がいいかと」

爺「大丈夫です。

片目で見てますから。

お、あったあった。

この地図を御覧ください」

み「どこの地図だ?

カムチャッカ?」

↑デカい!

爺「青森県ですよ」

爺「見ればわかるでしょ」

み「一応、ボケるのがお約束だろ」

爺「そういうのは結構ですから。

『金木』を見つけてください。

ありましたか?」

み「そんなに簡単に、地図がわかるか。

先生、わかる?」

律「このあたりじゃない?」

み「そっちは、下北半島だろ!」

↑よく見ると、ひょうきんな形をしてます。

み「わたしよりヒドいわ。

あ、十三湖があった」

み「こうして見ると、デカい湖だね」

爺「面積は、18平方キロ。

兵庫県の芦屋市と同じくらいあります」

↑人口、9万4千人。

爺「でも、青森県では3番目です」

み「ほー。

一番広いのは、十和田湖だろ」

爺「いえ。

十和田湖は、2番目です」

み「わかった。

田沢湖だ」

爺「田沢湖は、秋田県ですよ」

み「八郎潟!」

爺「秋田県です」

み「そんならどこだ?

琵琶湖?」

↑カプセルQミュージアム/日本の動物Ⅴ【琵琶湖編】シークレット河童。レア物のようです。カエルみたいですけど。

爺「そんなわけないでしょ。

小川原湖です」

↑面積は、堂々の全国11位。

み「知らん」

爺「太平洋側沿岸にある汽水湖です」

爺「その地図にあるでしょ」

み「あった。

十三湖と、東西の一対って感じだね」

↑交通の便は、十三湖よりはるかに良さそうです。

爺「言われてみればそうですね。

『金木』、見つかりましたか?

十三湖の右下ですよ」

み「南東と言うべきであろう」

爺「それなら早く見つけてください」

み「あった。

あり申した」

爺「そこから津軽鉄道で南下し……。

『五所川原』で、五能線に乗り換えるわけです」

み「ありゃ。

『五所川原』と『青森』って、そんなに離れてないのに……。

線路は、ぜんぜん違う方向に行っちゃうね」

爺「でしょ。

それで、五能線の終点『川部』で奥羽本線に乗り換え……。

『青森』に向かうわけです」

み「なんともはや。

こんな遠回りだったのか。

V字だね」

爺「そういうことです。

『五所川原』と『青森』は、V字の始点と終点にあたります」

み「何で、五能線は、真っ直ぐ東に伸びて、青森に向かわなかったんだ?」

爺「五所川原の東には……。

津軽半島の脊梁、梵珠山地が連なっているからです」

↑山の左が『五所川原市』、右が『青森市』です。

爺「トンネルを掘るより迂回した方が、工事も早く、安あがりだったからでしょう。

でも、道路なら、梵珠山地を越える道があるんです。

山地と言っても、そんなに高くありませんからな」

み「津軽鉄道で『金木』に向かうとき、車窓から右側に見えた山だな」

爺「そうですそうです」

み「たしかに、穏やかそうな山並みであった」

爺「その山を越えて、『青森』と『五所川原』を一直線に繋ぐ道があるのです。

その名も、『県道青森五所川原線』」

み「そのまんまじゃん」

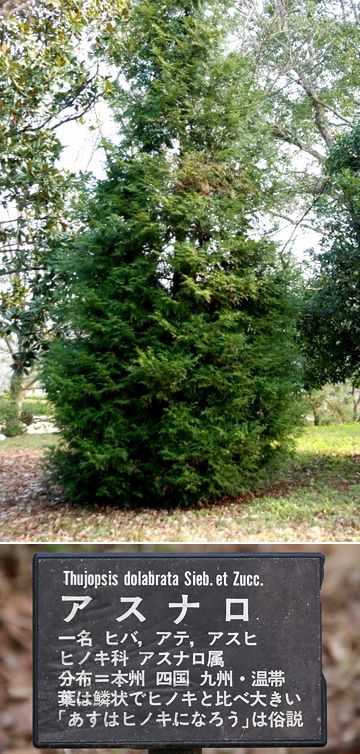

爺「これは正式名称ですが……。

愛称が付いてましてね。

その名も、『津軽あすなろライン』」

↑峠にある石碑(だと思います)。

み「ほー。

そそられる名前ではないか。

でも、『青森』と『五所川原』を一直線に繋ぐなら、幹線道路ではないか。

なんで国道でなく、県道なわけ?」

↑県道26号になります。

爺「実は……。

途中が、冬期閉鎖になるんです」

↑電光掲示板だそうです。

み「冬期って、いつからいつまで?」

爺「12月上旬から、4月中旬までですね」

↑青森市側起点の油川。12月12日の画像。閉鎖されたばかりだと思います。

み「にゃるほど。

1年の3分の1も通れないんじゃ、幹線道路としては使えんわな。

トンネル掘るとかの計画は無いの?」

↑『アルカトラズスプーン』。アルカトラズ監獄で、食堂から盗んだスプーンを使い、壁に穴を開けて脱獄した囚人がいたそうです。

爺「昔は、そんな構想もあったようです。

でも、先に『津軽自動車道』が開通しましてね。

これが、『五所川原』と『浪岡』を繋いでしまいました。

浪岡からは、東北自動車道に乗れますので」

↑『津軽道』とあるのが、『津軽自動車道(自動車専用道路)』。

爺「そっちにしますか?

ただし、高速料金がかかりますよ(『津軽自動車道』は無料です)」

み「うすのろで良い」

爺「何です、うすのろって?」

み「今、道路の愛称だって言ったではないか」

爺「そんな愛称がありますか。

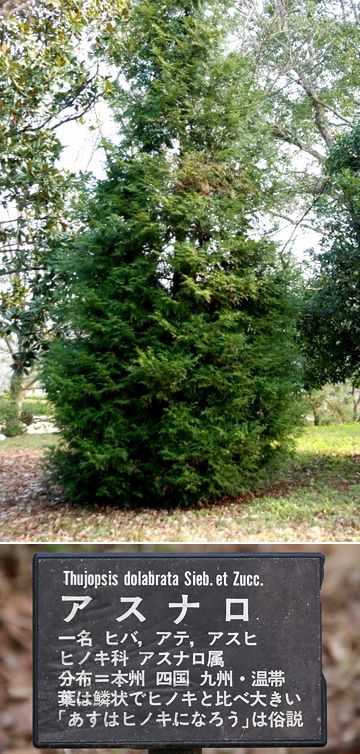

『津軽あすなろライン』です」

↑アスナロは、ヒノキ科の針葉樹です。

み「で、今は、どこをどう走ってるわけ?」

爺「津軽鉄道に沿って南下してます。

『津軽飯詰』という駅を覚えてられますか?」

み「おー、通った通った。

確か、『五農校前』の次だった」

爺「そうですそうです。

その『津軽飯詰』あたりから、『津軽あすなろライン』に入ります」

み「左に見える山を越すわけだな」

爺「そうです。

あれが梵珠山地ですね」

爺「それでは、ここで左折します。

山に入って行きますよ」

み「おー。

結構狭いね」

↑どのあたりかわかりませんが。

み「これじゃ、幹線道路にはならんわな」

爺「大型トラックは通りません」

み「幅的には、通れるでしょ?」

爺「道が真っ直ぐなら、なんとかなるかも知れませんが……。

峠は、ヘアピンが続きますからね」

み「嫌な予感」

爺「大丈夫ですよ。

今日はお天気もいいし。

のんびり走りましょう。

でも、タマに走り屋が入りこんでるようです」

爺「それらしきタイヤ跡がありますから、ドリフト走行をしてるんだと思います」

↑『津軽あすなろライン』の画像ではありません。

み「危ないではないか」

爺「やり過ごせばいいだけです」

み「身ぐるみ剥がれたりしないの?」

爺「山賊じゃありませんよ」

↑山口県岩国市にある食事処です。

爺「こんな山道でドリフト走行してるのは、根っからの走り屋で……。

暴走族とは違います」

み「そんなもんかの」

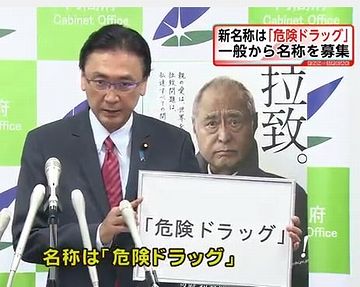

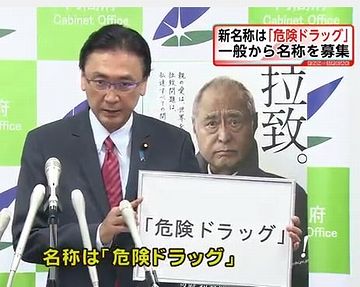

そう言えば、『暴走族』の名称が、『珍走団』に変わったそうですね。

まだニュースで、アナウンサーの口からこの新語を聞いたことが無いので……。

ぜひ、聞いてみたいものです。

あと、名称が変わったものとしては、『危険ドラッグ』があります。

確かに『脱法ドラッグ』という名称は、ワルっぽくて格好いい響きがありました。

『危険ドラッグ』という名称ですが、なかなかイケてると思います。

たぶん、この名称を選んだ人たちは、危険なドラッグだから“危険”と、大真面目だったんじゃないでしょうか。

でも、巧まざる効果が得られたと思います。

『脱法ドラッグ』と比べ、『危険ドラッグ』には、明らかに滑稽な響きがあるからです。

かっこワルーい気配マンマンです。

おじさんたちのセンスが、思わぬ効果を生んだと云えるかも知れません。

み「右に見える川は?」

爺「『飯詰川』です」

爺「このあたりはもう、冬季閉鎖区間に入ってます」

み「もう?

これじゃ、冬場はぜんぜん使えないってことじゃないの」

爺「ま、全面閉鎖とほぼ変わりませんな。

もうすぐ、ダム湖が見えてきますよ」

み「あ、見えた」

爺「『飯詰ダム』です」

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)