2017.4.1(土)

高速バスで来て、食事はスーパーの惣菜とおにぎり。

デリヘルも呼びません。

この日は、ここだけしか見ないで帰るわけですから、少しぐらいの贅沢はいいでしょう。

というわけで、清水の舞台から飛び降りる覚悟で、1,600円を出費!

↑鈴木春信『清水舞台より飛ぶ女』。ちなみに、江戸時代の記録では、234人が飛び降り、死者は34人だったそうです。

もってけドロボー。

さて、『恐竜博2016』に入りましょう。

↓最初の写真。

↑「み」

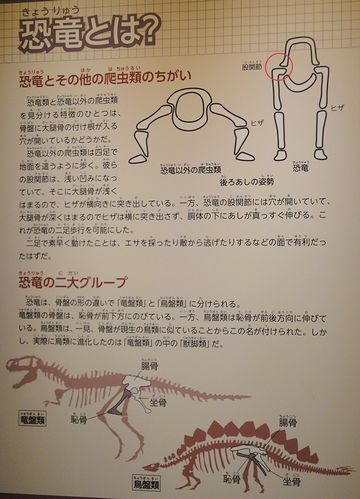

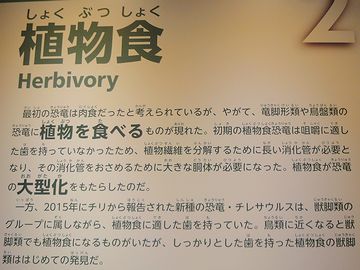

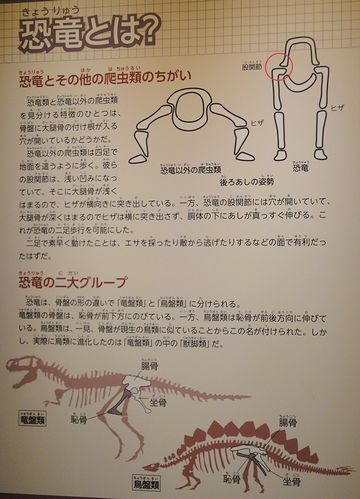

いきなり、レクチャーです。

とりあえず写真だけ撮り、読まずに通過。

↓続いて、こちら。

↑「み」

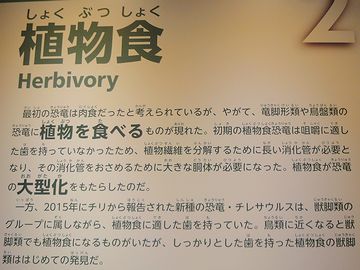

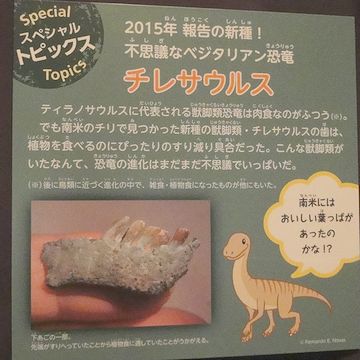

このくらいの分量なら、とりあえず読む気になります。

なるほど。

恐竜が大型化したのは、植物を消化するため、消化管を長くする必要があったからなんですね。

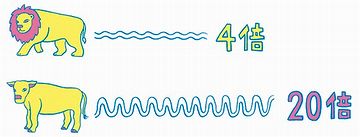

↑パンダは、昔、肉食だったそうです。現在、この短い腸でムリヤリ笹を食べてますが……。17%しか消化できないとか。ちなみにライオンは、肉を90%消化してるそうです。

ま、それによって、捕食される危険性も少なくなったでしょうね。

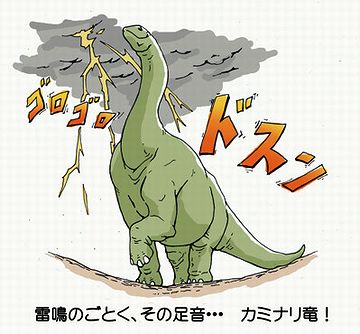

↑スーパーサウルス。体長30メートル、体重40トン。ほとんど怪獣です。

でも、なんで植物を食べるようになったんでしょう。

やっぱり、いっぱい生えてて、あまり競争しなくても食べられたからでしょうか。

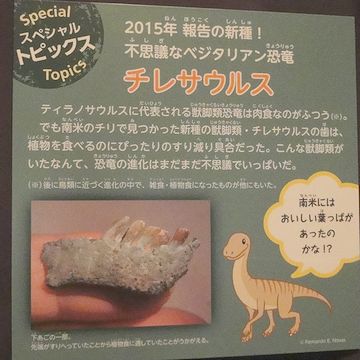

↓続いて、こちら。

↑「み」

獣脚類というのは、チラノザウルスに代表されるような、二足歩行をした恐竜のことです。

でも、なんで二足歩行をするのが、獣脚なんでしょう。

獣なら、四足歩行ですよね。

むしろ、二足歩行するなら、人脚類とすべきじゃないでしょうか。

もうひとつの疑問。

獣脚類の恐竜の前脚は、なんであんなに小さいんですかね。

↑こいつも獣脚類でしょうか?

食後の爪楊枝にしかならないと思います。

↑ワラビーです。楊枝として使ってるのかは不明。

獣脚類の恐竜は、二足歩行をしたことにより、痔にはならなかったのでしょうか?

ギモンは尽きませんね。

↓次に行きましょう。

↑「み」

でたー。

チラノザウルス……。

ではなく、今は、ティラノサウルスなんだそうです。

この骨格は、カナダで発見されたもので、体長12メートルとのこと。

ここで、すかさずギモン。

恐竜の体長って、いったい、どこからどこまでなんでしょう?

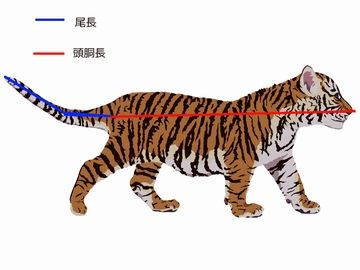

さっそく、Wikiで『体長』を引いてみました。

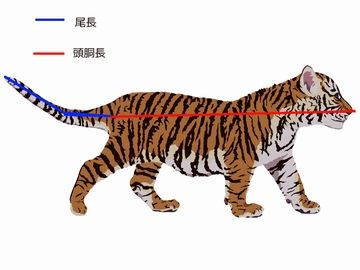

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

体長(たいちょう)とは、動物の体の長さのこと。なにをもって体の長さとするかは動物によって異なり、また、同じ動物でも計測者によって違う場合がある。総じて、体長という言葉は、広く使われているがさまざまな概念をふくんでおり、このため、成長解析や識別のためには体長という言い方を避けることがある。また、体長という言葉が無い動物や、逆に、体長が正確に定義されている動物もある。【Wikipedia】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

案外、いい加減な用語でした。

では、恐竜の場合、どこからどこまでが体長なんでしょう?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

哺乳類、トカゲ、サンショウウオのように、尾を持つ動物の場合、動物学では頭胴長をもって体長とする。頭胴長とは、尾を含めない長さであり、全長から尾の長さを引いたものである。【Wikipedia】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

恐竜は、尾を持っており、トカゲの仲間ですから、これでいいんでしょうね。

つまり、頭からコーモン様までが体長、と考えて良いのでしょう。

↑頭胴長が体長ということです。

しかし、↑の骨格標本を見て、一番に気になるのは……。

その、コーモン様あたりから生えてる尖った骨です。

↓気になったので、アップで撮ってました。

↑「み」

これはいったい、何の骨でしょう?

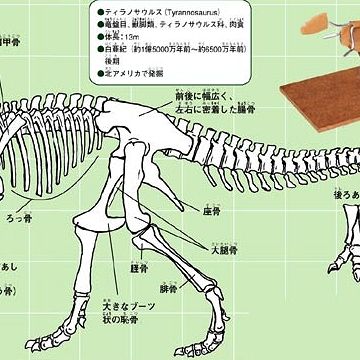

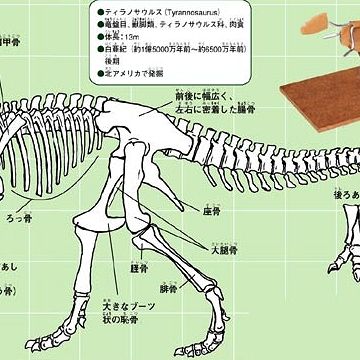

↓骨格図を見つけました。

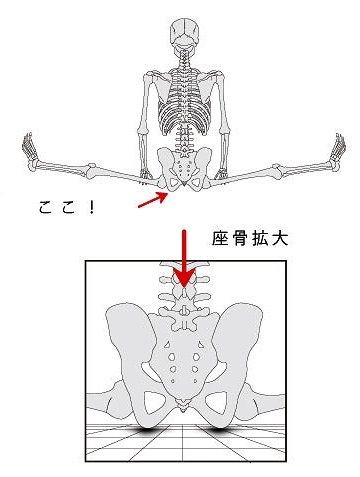

『座骨』とあります。

聞いたことのある骨です。

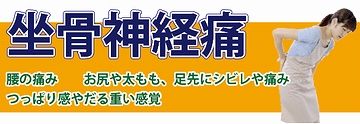

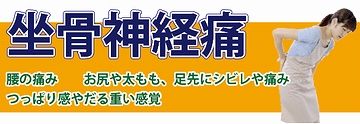

そう。

座骨神経痛。

↑あり? 字が違いますね。でも、別の骨では無く、同じ骨のようです。

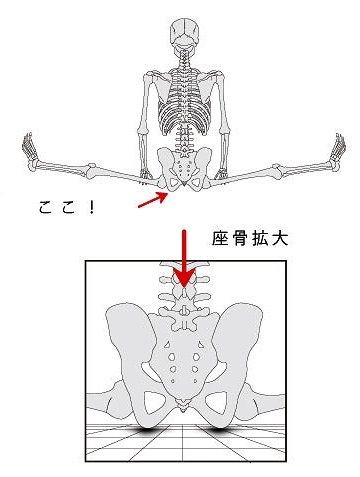

人間の座骨は、↓ここです。

要は、お尻を触ったとき、尖ってる部分のことですね。

骨盤の左右の下端ですから、当然のことながら、左右一対になってます。

しかるに!

どう見ても、ティラノサウルスの坐骨は、1本です。

↑「み」

こんなので座ったら、ぜったいに地面に刺さってしまいますね。

座骨と云っても、座るための骨では無いのでしょう。

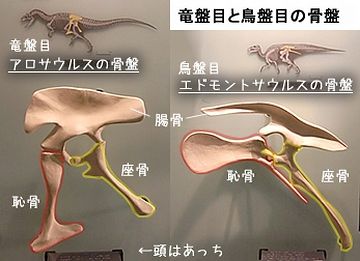

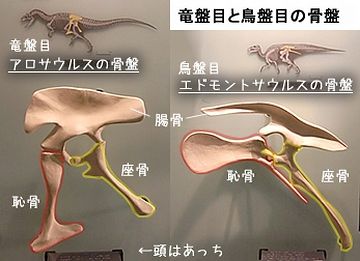

なお、恐竜は、この骨盤の形から、グループ分けされてます。

ティラノサウルスは、竜盤目になります。

竜盤目は、さらに2つに分類されます。

それが、竜脚形類と獣脚類です。

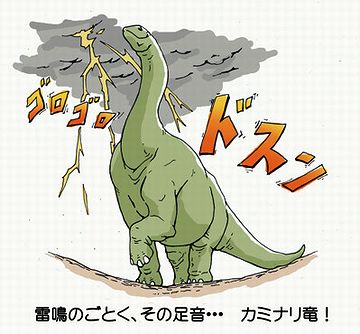

↑竜脚形類は、こういう仲間。

竜脚形類は、さらに2つに分けられ……。

原竜脚類と竜脚類となります。

不思議なことに、原始的な源竜脚類は、二足歩行で……。

進化した竜脚類は、四足歩行だそうです。

現竜脚類は雑食性で、竜脚類は草食性です。

要は、草食に移行する過程で、腸を伸ばすために大型化していった。

そのため、二足じゃ体重を支えられなくなったんでしょうか。

でもっって、ティラノサウルスは、さきほど書いたように、獣脚類となります。

この仲間の多くは二足歩行で、肉食と草食、どちらもいたそうです。

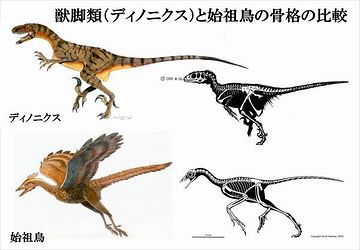

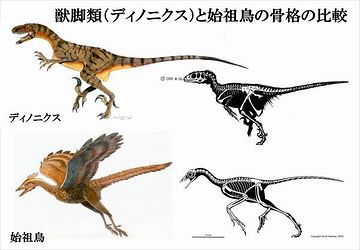

↑始祖鳥の骨格は、獣脚類とそっくりだそうです。学者でも、間違えて分類することがあるとか。

雑食はいなかったんですかね?

雑食性の方が、餌にありつける確率は高まるはずです。

でも、肉も草も上手に消化できる体を作るのは難しいのかも知れません。

植物食の長い腸では、肉は途中で腐敗してしまう可能性もあります。

栄養を吸収したら、とっとと排出してしまわなければなりません。

↓さて、そのティラノサウルスに今にも食べられそうな位置に、もう1頭の骨格標本がありました。

↑「み」

背中の骨が尋常でないですね。

↓前に回って、さらに1枚。

↑「み」

前脚を浮かせて、まるでティラノサウルスから懸命に逃げてるようです。

でも、この恐竜が、ティラノサウルスに襲われることは無かったと思われます。

↓横から見てみましょう。

↑「み」

前脚の指は、異様に長いです。

こんなウチワみたいな手の平で、地面を走り回ってたはずがありません。

↓後ろ脚は、妙にお茶目。

↑「み」

すたこらさっさという感じですが……。

こんな巨体で、陸上をこんなお気楽に走り回れるはずありません。

そうです。

この恐竜は、水の中を住処としていたのです。

両脚は、水中を掻いてる様子を再現してるわけです。

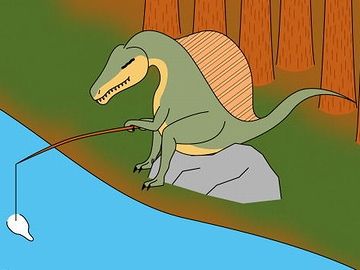

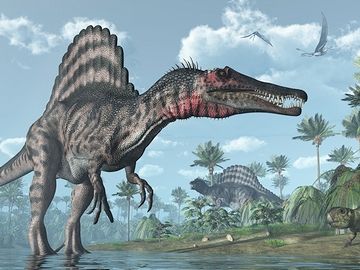

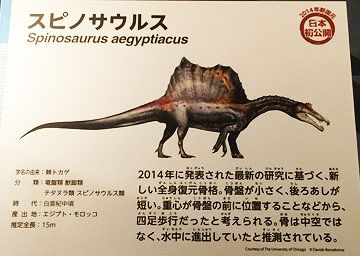

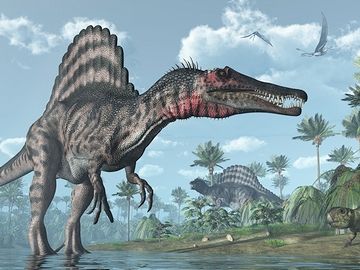

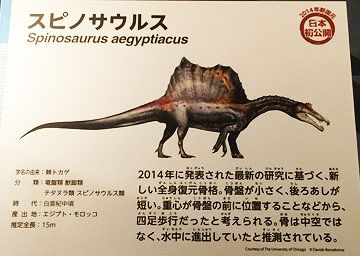

名前は、スピノサウルス。

体長は、ほぼティラノサウルスと同じくらいあります。

水中を住処としていたため、体重はティラノサウルスより重かったとも云われてます。

食性は肉食です。

と云っても、採るのは魚ですけど。

↑釣りはしてませんでした。

背中に扇状に広がった骨には、薄い皮膚が貼られ、帆のようになっていたと考えられます。

と云っても、泳ぐために使ってたわけではなく……。

体温を下げるためのラジエーターだったということです。

↑自動車のエンジンを冷やすラジエーターだそうです。どこに付いてるんですかね?

水中生活をしてるのにラジエーターが要るとは、よっぽど暑かったんでしょうね。

スピノサウルスの住処は、アフリカ大陸北部。

ティラノサウルスは、北アメリカ大陸ですから……。

実際には、両者が出会うことは無かったでしょう。

生息していた時期も、スピノサウルスの方が、数千万年古かったようです。

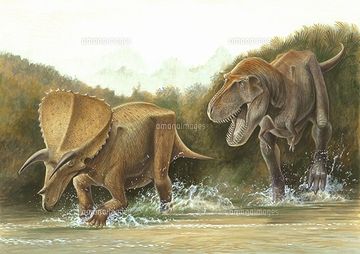

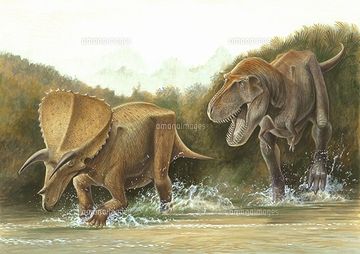

↑こういうシーンは、実際には見られませんでした。

このスピノサウルスですが、魚竜のようにずっと水中にいたわけではありません。

陸にも上がってました。

この点、現在の爬虫類で一番近いのは、ワニの生態だと思います。

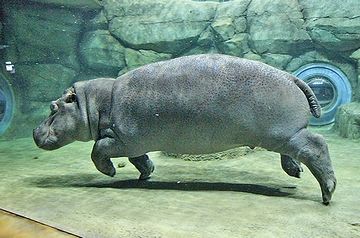

↑実は、水中ではこうでした。

スピノサウルスが陸に上がるときは、2本の脚では体重を支えられず、四足歩行をしていたと考えられてます。

スピノサウルスは、獣脚類で四足歩行をする、とても珍しい種だったことになります。

スピノサウルスというのは、「棘トカゲ」を意味します。

名前の由来は、もちろん、背中に生えた突起です。

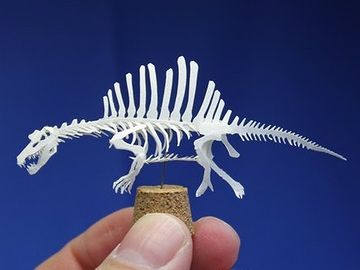

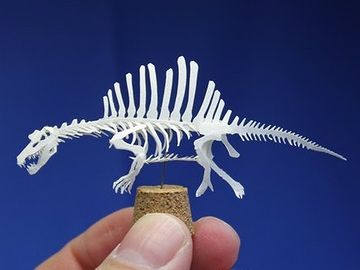

↑切り紙だそうです。尋常な手業ではありません。

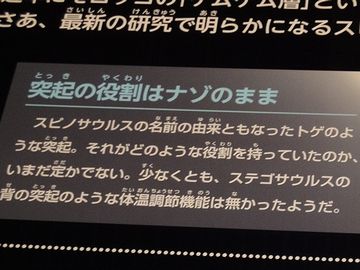

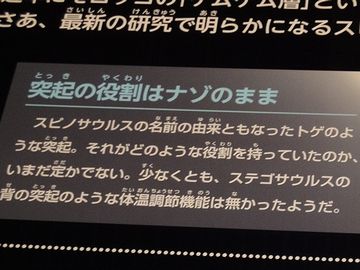

↓突起の役割は、謎のようです。

↑「み」

この解説では、ラジエーター説を否定しています。

↓ステゴサウルスの突起というのは、これ。

草食恐竜の中では、人気のある種類ですね。

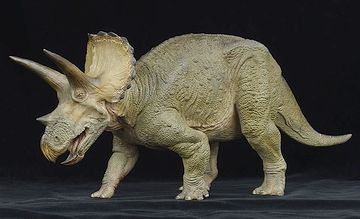

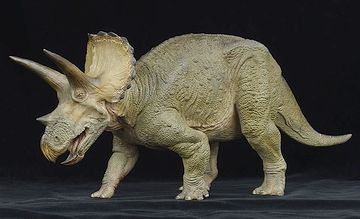

↓わたしが一番好きなのは、トリケラトプスですが。

↑合成写真ではありません。実物大のフィギュアです。しかも、買えます(こちら)。

ステゴサウルスの突起は……。

アフリカゾウの耳と同じく、熱を放射し体温を調節するのに役立っていたというのが有力な説です。

突起周囲に、血管と思われる痕跡が発見されてるからです。

Wikiの記述では、スピノサウルスの棘も、このラジエーターの役割だと書いてました。

『国立科学博物館』は、なぜこの説を否定するんでしょうね?

ひとつ考えられることは、スピノサウルスが水中生活をしていたということです。

すなわち、体温を下げようと思えば、水に入ってしまえばいいんです。

わざわざ、陸上で皮膚の膜を広げる必要はない。

では、ラジエーターでなければ、何の役割があったのでしょう?

考えられる役割の一つは、水中での態勢の安定です。

アザラシみたいに、自在に体をくねらせる動きは出来なくなりますが……。

↑ペンギンを捕食するアザラシ。野生とはこういうものです。

体が安定するので、強い力で獲物にかぶりつくことが出来ます。

また、水中で帆を立てていれば……。

尾をうねらせるだけで、そうとう速く泳ぐことが出来たんじゃないでしょうか。

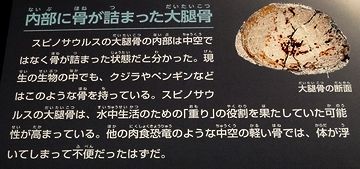

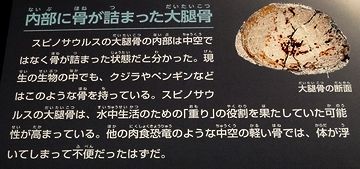

↓次の写真です。

↑「み」

なるほど。

脚を重くすることで、水中でひっくり返らないようにもしてたんじゃないでしょうか。

背中の帆とあいまって、水中での姿勢を安定させることができたはずです。

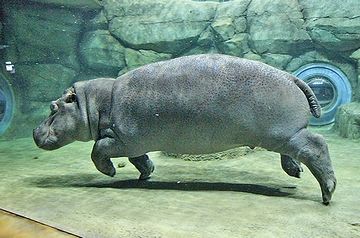

ていうか、泳いでなかったんじゃないでしょうか。

今の動物で云えば、カバと同じ。

すなわち、水底を歩いていた。

これなら、一番、体が安定します。

魚は、泳いで追いかけたのではなく……。

その場で、じっと待ち伏せしていた。

近くまで来たら、一気に首を水中に突っこみ、捕食するわけです。

気配を消して待ち伏せるためには、水底に脚を着けてじっとしているのが一番です。

さらに、一気に首を伸ばすためにも、脚で水中を踏ん張れる方が、ずっと有利でしょう。

↑鳥は恐竜の子孫です。

あと、地上に上がったとき……。

巨体を支えるためには、骨の詰まった大腿骨が必要だったんじゃないでしょうか。

↑これはちょっと小柄ですね。もちろん、買えます(こちら)。

↓さて、続いてはこれ。

↑「み」

ご存知、トリケラトプスです。

わたしが一番好きな恐竜です。

洗練された体型ですよね。

↑海洋堂のソフビです。スゴい完成度。

トリケラトプスは、北米大陸に生息した草食恐竜です。

北米大陸と云えば、ティラノサウルスの生息地ですが……。

生息時期も重なるそうです。

トリケラトプスの体長は9メートルほどで、ティラノサウルスは、13メートルくらい。

体重は同じほどだったようです。

トリケラトプスは、ティラノサウルスの捕食対象だったと推測されてますが……。

ティラノサウルスの歯型が付いた骨とかの証拠は、見つかってないようです。

↑ティラノの腹からトリケラトプス。いったいどういう意匠なんでしょう。

上の画像で興味が出たので調べたら、福島県二本松市にある『東北サファリパーク』という施設のようです。

↓なんだか、薄ら寒くなる有様です。

しかし、自分の体重と同じくらいの獲物を仕留めたら、食べでがあるでしょうね。

とても、一気には食べられません。

腐ってしまいますよね。

やっぱり、ティラノサウルスは、群れで狩りをしてたのでしょう。

↑なぜかフラミンゴの群れにたかられるティラノサウルス。google本社の庭だそうです。

仕留めるとき、1対1では、トリケラトプスの角が相当な脅威になったはず。

↑タミヤのプラモです。買えます(こちら)。

何頭もの群れで囲み、背後から攻撃したのでしょう。

群れの方が、狩りの成功の確率は格段に上がったでしょうね。

傷を負うリスクも少なくなります。

トリケラトプスの巨体は、群れ全体を養うに十分だったはずです。

獲物を腐らせるムダもなく、とても効率的です。

↑完食。

↓次の恐竜は、これ。

↑「み」

なんじゃこりゃー。

恐竜界のお笑い芸人ですかね。

名前もまさに、芸人です。

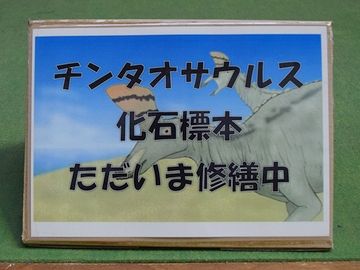

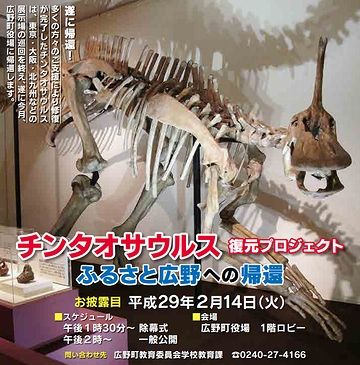

その名も、チンタオサウルス。

なめとんのか。

ま、こんな名前が付けられたのは、この恐竜のせいではありません。

発見されたのが、中国山東省青島(チンタオ)だからです。

もっといい場所で発見されればよかったのにね。

大きなお世話でしょうが。

↓想像図です。

てっきり小型恐竜かと思ってましたが……。

なんと、体長10メートル。

ティラノサウルスと比べても、遜色ありません。

なお、この頭の突起ですが、用途はわかってないそうです。

草食ですので、狩猟の武器ではありません。

内部に空洞はなく、鼻腔とも繋がってないので、音を発する器官ではないそうです。

なお、最近になって、この骨は、トサカを立てるための帆柱のようなものだったという説が出てきてるとか。

↑「み」

で、そのトサカは鼻腔に繋がってて、音を出すことが出来たとのこと。

やっぱり、威嚇とかディスプレイが目的ですかね。

↓座骨は、ちゃんと1対ありました。

↑「み」

なお、チンタオサウルスは……。

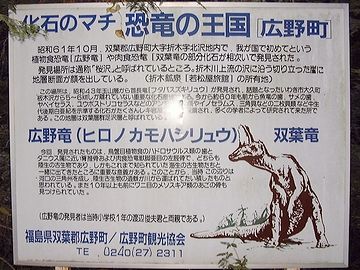

東日本大震災の被害を受けてました。

福島第一原発から30km圏内の福島県広野町の町役場ロビーに……。

チンタオサウルスの全身骨格レプリカが展示されてたそうです。

広野町には、約8,800万年前から白亜紀後期の地層が露出しており……。

化石の産地としてアピールするため、1988年から役場ロビーに展示されてたとのこと。

それが……。

↓2011年3月11日の地震により、頭が落ちてしまいました。

落ちなかった部分にも破損が広がっており……。

大規模な修復をしないと、再展示は難しかったそうです。

しかし!

募金などをもとに、修復作業が進められ……。

ようやく修復完了。

そして、『恐竜博2016』で展示されたのです。

つまり、わたしが見てきたチンタオサウルスは、この広野町の骨格標本だったわけです。

いやー、驚きました。

こんな巡り合わせがあったんですね。

『恐竜博2016』は、東京のあと、北九州、大阪を巡回しました。

そして、ついに!

2017年2月14日、チンタオサウルスは広野町役場に戻ってきました。

↓見よ、この勇姿。

↑説明板は、『恐竜博2016』のものを、そのままいただいちゃったようです。

↓さて、続いてはこちら。

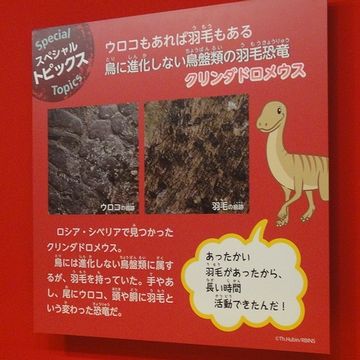

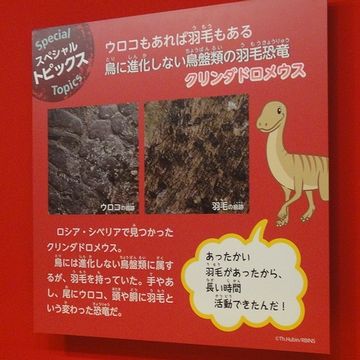

↑「み」

手(?)や足、尾にはウロコ。

頭や胴には、羽毛。

↓こいつです。

↑「み」

どう見ても鳥っぽいですが、翼はありません。

実は、ティラノサウルスも羽毛を纏っていた、という説があるそうです。

なんか、イメージが違いますね。

唐揚げにして食べたくなります。

↑『東北に行こう!』出発の夜に食べた、新潟市『せきとり』の半身唐揚げ。

↓次は、こちら。

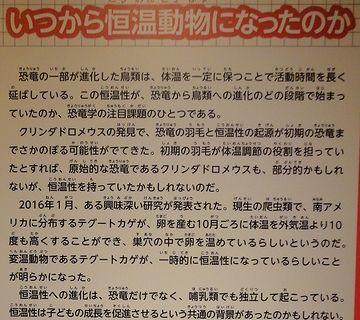

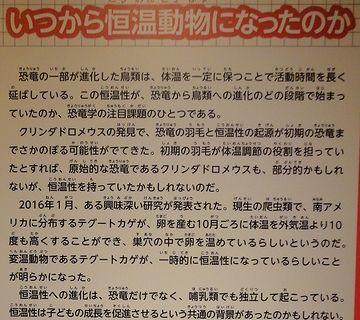

↑「み」

ちょっと、難しい問題です。

卵を温められるのは、恒温動物ということですね。

爬虫類は卵を温めないけど、鳥は温めると。

ウミガメは、砂浜に卵を産むと、海に帰っていくわけです。

↑一瞬、ウミガメってこんなにデカいのかと思いましたが……。単なる遠近ショットのようです。

あと、卵生と胎生の違いは、どうして起きたんでしょうね。

鳥で、胎生はいないですよね。

でも、哺乳類のカモノハシは卵生です。

要は、生物の分類は人間の後付けであって、自然界では、勝手に進化が起きてる。

その時代の常識を覆す新発見が常にあるわけですね。

これ以上は、ちゃんと調べなければ書けないので、省略。

↓次の写真。

↑「み」

どうやら、『恐竜博2016』を出てしまったようです。

なんで、展示の途中みたいな写真を残して出てしまったのでしょう。

1,600円も払ってるんだから、もっといればいいのにと思いますが……。

そのときの心理は、すっかり忘れてしまいました。

とにかく、常設展に戻りました。

前に見てたのは『日本館』でした。

今度入ったのは、『地球館』です。

↑この絵図で、ようやく位置関係がわかりました。特別展は『地球館』の中でやってたんですね。

動物がたくさんいますね。

見ればわかりますが。

子供のころ、動物のフィギュアをたくさん持ってました。

フィギュアと云うか、ソフビです。

精巧な作りのものではなく、目が大きくデフォルメされたようなタイプです。

↑これにすごく似てます。

シカとかキリンとか、細い角が出てるソフビは、必ずそこが千切れました。

↓次の写真。

↑「み」

説明書きを撮ってないので、コメントのしようがありません。

↓次は、こちら。

↑「み」

上にいる、手の平を広げたような角の鹿は、ヘラジカでしょうか。

ヘラジカというと、ムースという英名が思い浮かびます。

↑現役時代の野村克也のあだ名が、ムース。これは、日米野球で来日したウィリー・メイズ(3,283安打/660本塁打)が付けたものだとか。「のそっとしているが、いろいろな動きによく反応している」という理由だったそうです。

ムースは、北アメリカにいるヘラジカのことです。

↑アラスカだそうです。

ヘラジカは、ユーラシア大陸にもおり……。

これは、エルクと呼ばれてます。

↑フィンランドのヘラジカ。飼育されると、人に慣れるそうです。

ヘラジカは、鹿の仲間で最大となる種類。

大きなものは、肩までの高さが2メートル30センチくらいになるそうです。

体重は、800キロを超えるとか。

馬より、はるかにデカいです。

↑いくらなんでも……。実写なんでしょうか?

こんなのが奈良公園に出てきたら、パニックですね。

↑出会うと、マジでたまげるようです。食べられるわけじゃないんですけどね。

成獣となれば、肉食動物もそうそう手が出せないでしょう。

人間は、石器時代から、ヘラジカ猟を行ってたそうです。

と云っても、まともに対決するのは危険なので……。

落とし穴を掘ったりしてたようです。

↑縄文時代の落とし穴の遺跡(帯広)。ヘラジカではありませんが、シカ用だそうです。

↓次は、これ。

↑「み」

一見、なんだかわかりません。

人工衛星じゃなさそうです。

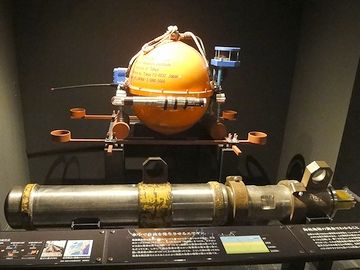

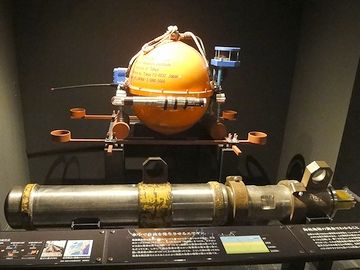

画像をよく見たら、説明板に『水中で音波を発生させるエアガン』とありました。

水中で音を発振し、海底や湖沼底の地質構造を調べる装置だそうです。

魚が驚いたりはしないんですかね?

↓続いて、こちら。

↑「み」

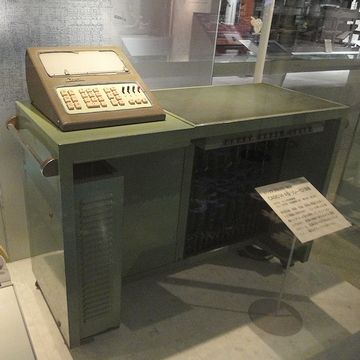

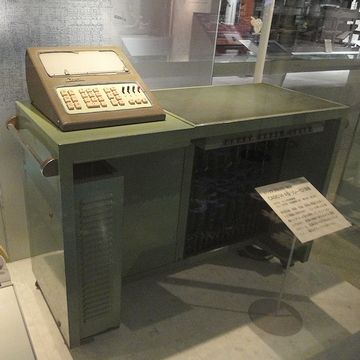

レジスターではありません。

計算機です。

と云っても、コンピューターではなく、今の電卓レベルの計算をする機械です。

説明板には、『リレー式計算機』とあります。

“リレー”といっても、バトンを渡す競争とは関係ありません。

↑リオ五輪決勝。3走の桐生から、アンカーのケンブリッジに渡るバトン。

“リレー”とは、継電器(けいでんき)のことだそうです。

ますます、わかりません。

『継電器』とは、↓のとおり。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

一つの回路の電流を断続させたり向きを変えたりして、他の回路のスイッチの開閉を自動的に行う装置。リレー。【デジタル大辞泉】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

この“リレー”で、どうして計算が出来るのかと云うと……。

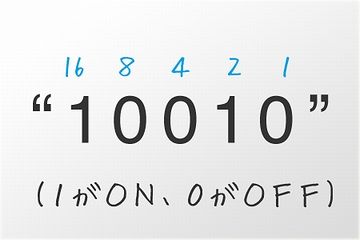

二進法を使うわけです。

二進法は、0と1だけで数字を表す方法。

0か1かは、電流のオフとオンを使って表現できます。

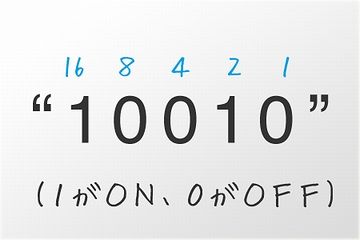

↑この0と1の並びは、“18”を表しています。

つまり、『リレー式計算機』とは、二進法を使って計算する装置なわけです。

話はちょっとズレますが……。

昔の人間が現代に現れたとき、もっとも理解不能なのが、コンピューターじゃないでしょうか。

↑2015年の放送です。まったく知りませんでした。

こいつの発達だけは、目を見張るものがあります。

『鉄腕アトム』は、21世紀が舞台ですが……。

↑実写版。ムリありすぎ。

お茶の水博士が、コンピューターが吐き出した紙テープを読んでるシーンがあります。

↑残念ながら、お茶の水博士の画像は見つかりませんでした。これは、ガッチャマンの南部考三郎博士(時代設定は、2010年ころ)。

「読めるのかよ!」と突っこむ以前に……。

21世紀になっても、入出力が紙テープで行われてることに何の疑問も抱かなかったんでしょう。

↑これも、原理は二進法です。穴が空いてるかどうかで、0と1を表すわけです。

漫画の原作にこのシーンがあるかは、わかりません。

手塚治虫ではなく、アニメ制作会社の創作シーンかも知れませんね。

いずれにしろ、まさに隔世の感があります。

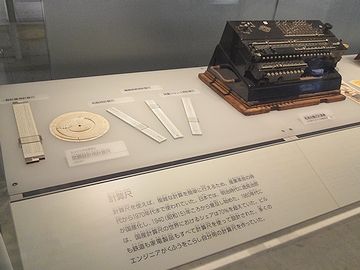

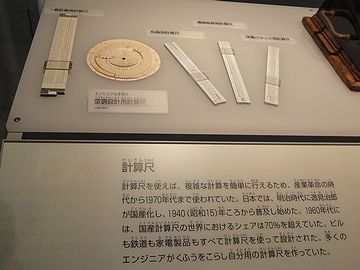

↓続いて、こちら。

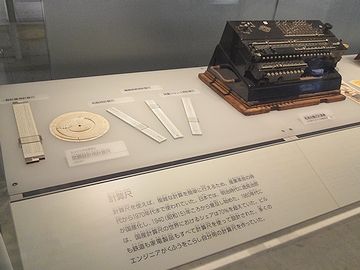

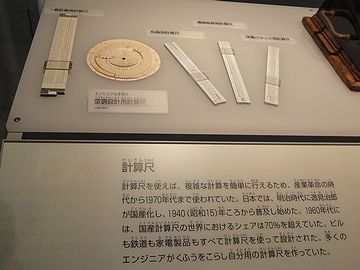

↑「み」

左に並んでるのが、様々な計算尺。

右のレジスターみたいなのの説明板には、『高速自動計算機』とあります。

コンピューターではなく、電卓の先祖だと思います。

そういえば、小松左京が『日本沈没』を書くとき、電子計算機を買ったという話を聞きました。

日本を沈没させるシミュレーションをするとき、手計算ではとても間に合わなかったからです。

調べてみたら、値段は13万円だったそうです(参照)。

コンピューターではなく、機能的には、まさしく今の電卓、いやそれ以下です。

“√”の計算もできず、メモリ機能も無かったそうです。

計算尺には、ついに1度も触ったことがありませんでした。

↑「み」

触ったとしても、とても使えるとは思えませんが。

計算尺で想起するのは、『アルプス一万尺』だけです。

↓続いては、こちら。

↑「み」

『虎印計算機』とあります。

発売はなんと、大正12(1923)年。

関東大震災のあった年です。

販売したのは、大阪府西成郡豊崎町南浜の『大本鉄鋼所』。

虎印の意味は、タイガースファンだったからではなく……。

この計算機の発明者で大本鉄鋼所創業者である、大本寅治郎の名前から取ったわけです。

調べてみたら、阪神の前身『大阪タイガース』の発足は、昭和10(1935)年でした。

でも当初、この『虎印計算機』は売れなかったそうです。

国産品に信用が無かった時代だったんです。

計算機の出した答えが信用できず、ソロバンで検算する人も多かったそうです(購入の意味なし)。

そこで、大本寅治郎は、妙案を思いつきます。

商品名を、『タイガー計算機』に変え、『TIGER BRAND』の舶来品として売ったんです。

ほぼ、詐欺に近いですけどね。

でも、これが大成功。

販売員が営業に出た初日から売れたそうです。

翌年には、改良を重ねた3台が、呉海軍工廠に納入されました。

さらに、関東大震災が追い風になりました。

震災からの復興事業で、大建造物の建設が次々と始められたからです。

当然、強度などの複雑な構造計算が必要となり……。

ソロバンや筆算では間に合いません。

大量の計算機が必要とされたのです。

↑どう見ても、ソロバンの方が速そうなのですが。

その後も、『タイガー計算機』には改良が重ねられ……。

昭和14(1939)年、アメリカで開催された万国博覧会に出品した製品は、米国業界の絶賛を博し、国際的地位を獲得しました。

昭和15(1940)年には、計算器の販売を専業とする『タイガー計算器販売株式会社』が設立。

この会社、『㈱タイガー』として、今も存続してます。

わたしはてっきり、魔法瓶の会社かと思ってたんですが……。

『タイガー魔法瓶㈱』は、別の会社でした。

↓続いては、こちら

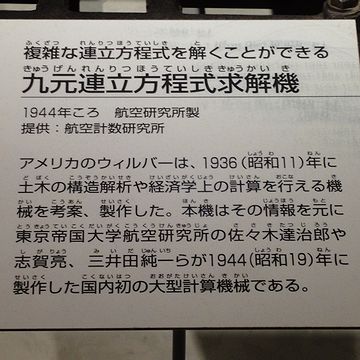

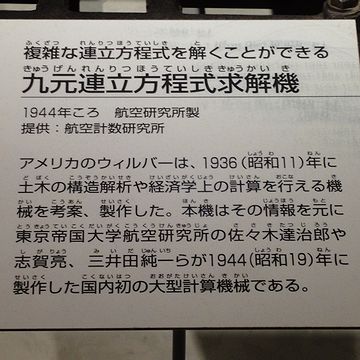

↑「み」

一見しただけでは、いったい何をする機械なのか、さっぱりわかりません。

上から、ビー玉でも転がすんでしょうか。

↓こういう機械でした。

↑「み」

これはまさしく、コンピューターの祖先ですね。

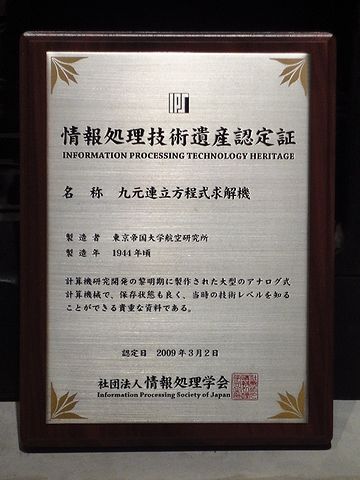

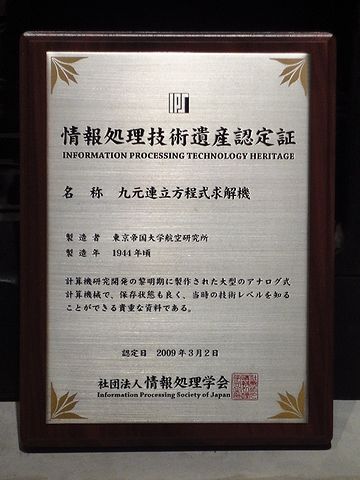

↓こういう認定を受けてます。

↑「み」

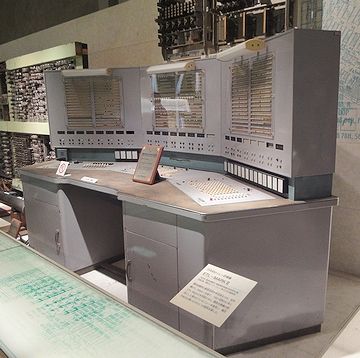

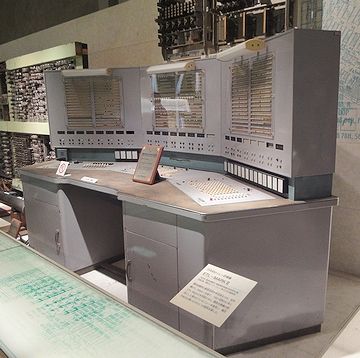

↓続いては、こちら。

↑「み」

現代的になってきました。

説明板には、『日本初のリレー式計算機』とあります。

↓『ガッチャマン』とかに出てきそうです。

↑「み」

仕組みは、まったく理解不能です。

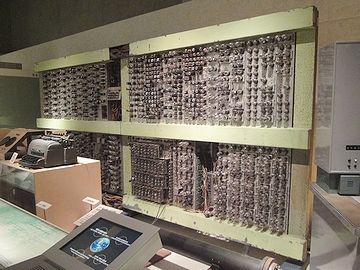

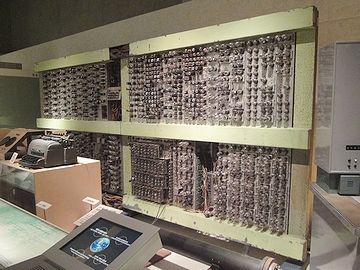

↓続いては、こちら。

↑「み」

なんか、見てると気持ちが悪くなりそうな機械です。

アップしてみましょう。

真空管のカタマリです。

↓こういう機械でした。

↑「み」

真空管のコンピューターです。

これでも、計算速度は、人間の2,000倍もあるんですね。

難しい計算をさせると、発熱して爆発しそうです。

↑映画『スキャナーズ』(1981年/カナダ)。

ものすごく、メンテナンスが大変そうな気がしますよね。

予備の真空管を、よほどストックしておかなければなりませんよね。

壊れてから秋葉原に走ってたんじゃ、仕事になりません。

↑オーディオ用みたいです。高けー。

コンピューターの元祖として、わたしの頭にあったのは……。

アメリカの『ENIAC(エニアック)』というマシンです。

↑この女性たちは、プログラムを変更するため、配線を変えてるそうです。絶対、間違うと思います。

なんでこんな名前を覚えてるのかというと……。

たぶん、情報処理技術者試験のテキストにあったんじゃないかと思います(定かでありませんが)。

↑わたしは、商業高校の生徒でも取れる級に合格しましたが……。輝けませんでした。

改めて、Wikiで調べてみたら……。

アメリカ陸軍の弾道研究室における砲撃射表の計算用に設計されたそうです。

完成したのは、1946(昭和21)年。

日本と戦争している最中、アメリカはこういう研究もしていたんです。

勝てっこありません。

17,468本の真空管、7,200個のダイオード、1,500個のリレー、70,000個の抵抗器、10,000個のコンデンサで構成され……。

ハンダ付けされた箇所は、約500万。

幅30メートル、高さ2.4メートル、奥行き0.9メートルで、総重量は、27トンあったそうです。

まさしく、モンスターマシンです。

故障した場合、どの真空管が切れたのかとか、どうやって調べるんでしょうね。

考えただけで、気が遠くなります。

↑真空管の交換作業。これはたぶん、広報用かなんかの写真でしょう。こんなカッターシャツを着て、涼しげに作業してたとは思えません。

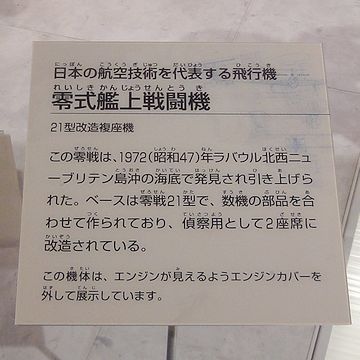

↓続いては、こちら。

↑「み」

これは、わかります。

↓これです。

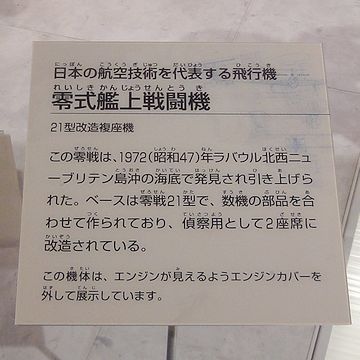

↑「み」

当時の軍用機は、採用された年の皇紀下2桁を、名称に冠する規定になってたそうです。

零戦が採用された1940(昭和15)年は、皇紀2,600年にあたります。

皇紀の下2桁が「00」であるため、『零式艦上戦闘機』と呼ばれたわけです。

↑今年(2017年)は、皇紀2,677年になるわけですね。

↓エンジンカバーが外されてます。

↑「み」

エンジンって、こんなところにあったんですね。

これだと、頭の方が、かなり重くなったんじゃないでしょうか?

航空力学的なことは、さっぱりわかりません。

零戦について踏みこんで書くことは、わたしには出来ませんので……。

あえなく撤退。

↓続いては、こちら。

↑「み」

からくり人形の代表、『茶運び人形』です。

人形が持つ茶托に、お茶を入れた茶碗を乗せると、客人の前まで運びます。

客人に近づくと頭を下げ、客人が茶碗を取ると停止。

客人がお茶を飲み、空になった茶碗を茶托に戻すと……。

踵を返して頭を上げ、茶碗を主人の元まで運び、茶碗を取り上げると停止します。

↑この人形は、頭を下げませんね。

デリヘルも呼びません。

この日は、ここだけしか見ないで帰るわけですから、少しぐらいの贅沢はいいでしょう。

というわけで、清水の舞台から飛び降りる覚悟で、1,600円を出費!

↑鈴木春信『清水舞台より飛ぶ女』。ちなみに、江戸時代の記録では、234人が飛び降り、死者は34人だったそうです。

もってけドロボー。

さて、『恐竜博2016』に入りましょう。

↓最初の写真。

↑「み」

いきなり、レクチャーです。

とりあえず写真だけ撮り、読まずに通過。

↓続いて、こちら。

↑「み」

このくらいの分量なら、とりあえず読む気になります。

なるほど。

恐竜が大型化したのは、植物を消化するため、消化管を長くする必要があったからなんですね。

↑パンダは、昔、肉食だったそうです。現在、この短い腸でムリヤリ笹を食べてますが……。17%しか消化できないとか。ちなみにライオンは、肉を90%消化してるそうです。

ま、それによって、捕食される危険性も少なくなったでしょうね。

↑スーパーサウルス。体長30メートル、体重40トン。ほとんど怪獣です。

でも、なんで植物を食べるようになったんでしょう。

やっぱり、いっぱい生えてて、あまり競争しなくても食べられたからでしょうか。

↓続いて、こちら。

↑「み」

獣脚類というのは、チラノザウルスに代表されるような、二足歩行をした恐竜のことです。

でも、なんで二足歩行をするのが、獣脚なんでしょう。

獣なら、四足歩行ですよね。

むしろ、二足歩行するなら、人脚類とすべきじゃないでしょうか。

もうひとつの疑問。

獣脚類の恐竜の前脚は、なんであんなに小さいんですかね。

↑こいつも獣脚類でしょうか?

食後の爪楊枝にしかならないと思います。

↑ワラビーです。楊枝として使ってるのかは不明。

獣脚類の恐竜は、二足歩行をしたことにより、痔にはならなかったのでしょうか?

ギモンは尽きませんね。

↓次に行きましょう。

↑「み」

でたー。

チラノザウルス……。

ではなく、今は、ティラノサウルスなんだそうです。

この骨格は、カナダで発見されたもので、体長12メートルとのこと。

ここで、すかさずギモン。

恐竜の体長って、いったい、どこからどこまでなんでしょう?

さっそく、Wikiで『体長』を引いてみました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

体長(たいちょう)とは、動物の体の長さのこと。なにをもって体の長さとするかは動物によって異なり、また、同じ動物でも計測者によって違う場合がある。総じて、体長という言葉は、広く使われているがさまざまな概念をふくんでおり、このため、成長解析や識別のためには体長という言い方を避けることがある。また、体長という言葉が無い動物や、逆に、体長が正確に定義されている動物もある。【Wikipedia】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

案外、いい加減な用語でした。

では、恐竜の場合、どこからどこまでが体長なんでしょう?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

哺乳類、トカゲ、サンショウウオのように、尾を持つ動物の場合、動物学では頭胴長をもって体長とする。頭胴長とは、尾を含めない長さであり、全長から尾の長さを引いたものである。【Wikipedia】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

恐竜は、尾を持っており、トカゲの仲間ですから、これでいいんでしょうね。

つまり、頭からコーモン様までが体長、と考えて良いのでしょう。

↑頭胴長が体長ということです。

しかし、↑の骨格標本を見て、一番に気になるのは……。

その、コーモン様あたりから生えてる尖った骨です。

↓気になったので、アップで撮ってました。

↑「み」

これはいったい、何の骨でしょう?

↓骨格図を見つけました。

『座骨』とあります。

聞いたことのある骨です。

そう。

座骨神経痛。

↑あり? 字が違いますね。でも、別の骨では無く、同じ骨のようです。

人間の座骨は、↓ここです。

要は、お尻を触ったとき、尖ってる部分のことですね。

骨盤の左右の下端ですから、当然のことながら、左右一対になってます。

しかるに!

どう見ても、ティラノサウルスの坐骨は、1本です。

↑「み」

こんなので座ったら、ぜったいに地面に刺さってしまいますね。

座骨と云っても、座るための骨では無いのでしょう。

なお、恐竜は、この骨盤の形から、グループ分けされてます。

ティラノサウルスは、竜盤目になります。

竜盤目は、さらに2つに分類されます。

それが、竜脚形類と獣脚類です。

↑竜脚形類は、こういう仲間。

竜脚形類は、さらに2つに分けられ……。

原竜脚類と竜脚類となります。

不思議なことに、原始的な源竜脚類は、二足歩行で……。

進化した竜脚類は、四足歩行だそうです。

現竜脚類は雑食性で、竜脚類は草食性です。

要は、草食に移行する過程で、腸を伸ばすために大型化していった。

そのため、二足じゃ体重を支えられなくなったんでしょうか。

でもっって、ティラノサウルスは、さきほど書いたように、獣脚類となります。

この仲間の多くは二足歩行で、肉食と草食、どちらもいたそうです。

↑始祖鳥の骨格は、獣脚類とそっくりだそうです。学者でも、間違えて分類することがあるとか。

雑食はいなかったんですかね?

雑食性の方が、餌にありつける確率は高まるはずです。

でも、肉も草も上手に消化できる体を作るのは難しいのかも知れません。

植物食の長い腸では、肉は途中で腐敗してしまう可能性もあります。

栄養を吸収したら、とっとと排出してしまわなければなりません。

↓さて、そのティラノサウルスに今にも食べられそうな位置に、もう1頭の骨格標本がありました。

↑「み」

背中の骨が尋常でないですね。

↓前に回って、さらに1枚。

↑「み」

前脚を浮かせて、まるでティラノサウルスから懸命に逃げてるようです。

でも、この恐竜が、ティラノサウルスに襲われることは無かったと思われます。

↓横から見てみましょう。

↑「み」

前脚の指は、異様に長いです。

こんなウチワみたいな手の平で、地面を走り回ってたはずがありません。

↓後ろ脚は、妙にお茶目。

↑「み」

すたこらさっさという感じですが……。

こんな巨体で、陸上をこんなお気楽に走り回れるはずありません。

そうです。

この恐竜は、水の中を住処としていたのです。

両脚は、水中を掻いてる様子を再現してるわけです。

名前は、スピノサウルス。

体長は、ほぼティラノサウルスと同じくらいあります。

水中を住処としていたため、体重はティラノサウルスより重かったとも云われてます。

食性は肉食です。

と云っても、採るのは魚ですけど。

↑釣りはしてませんでした。

背中に扇状に広がった骨には、薄い皮膚が貼られ、帆のようになっていたと考えられます。

と云っても、泳ぐために使ってたわけではなく……。

体温を下げるためのラジエーターだったということです。

↑自動車のエンジンを冷やすラジエーターだそうです。どこに付いてるんですかね?

水中生活をしてるのにラジエーターが要るとは、よっぽど暑かったんでしょうね。

スピノサウルスの住処は、アフリカ大陸北部。

ティラノサウルスは、北アメリカ大陸ですから……。

実際には、両者が出会うことは無かったでしょう。

生息していた時期も、スピノサウルスの方が、数千万年古かったようです。

↑こういうシーンは、実際には見られませんでした。

このスピノサウルスですが、魚竜のようにずっと水中にいたわけではありません。

陸にも上がってました。

この点、現在の爬虫類で一番近いのは、ワニの生態だと思います。

↑実は、水中ではこうでした。

スピノサウルスが陸に上がるときは、2本の脚では体重を支えられず、四足歩行をしていたと考えられてます。

スピノサウルスは、獣脚類で四足歩行をする、とても珍しい種だったことになります。

スピノサウルスというのは、「棘トカゲ」を意味します。

名前の由来は、もちろん、背中に生えた突起です。

↑切り紙だそうです。尋常な手業ではありません。

↓突起の役割は、謎のようです。

↑「み」

この解説では、ラジエーター説を否定しています。

↓ステゴサウルスの突起というのは、これ。

草食恐竜の中では、人気のある種類ですね。

↓わたしが一番好きなのは、トリケラトプスですが。

↑合成写真ではありません。実物大のフィギュアです。しかも、買えます(こちら)。

ステゴサウルスの突起は……。

アフリカゾウの耳と同じく、熱を放射し体温を調節するのに役立っていたというのが有力な説です。

突起周囲に、血管と思われる痕跡が発見されてるからです。

Wikiの記述では、スピノサウルスの棘も、このラジエーターの役割だと書いてました。

『国立科学博物館』は、なぜこの説を否定するんでしょうね?

ひとつ考えられることは、スピノサウルスが水中生活をしていたということです。

すなわち、体温を下げようと思えば、水に入ってしまえばいいんです。

わざわざ、陸上で皮膚の膜を広げる必要はない。

では、ラジエーターでなければ、何の役割があったのでしょう?

考えられる役割の一つは、水中での態勢の安定です。

アザラシみたいに、自在に体をくねらせる動きは出来なくなりますが……。

↑ペンギンを捕食するアザラシ。野生とはこういうものです。

体が安定するので、強い力で獲物にかぶりつくことが出来ます。

また、水中で帆を立てていれば……。

尾をうねらせるだけで、そうとう速く泳ぐことが出来たんじゃないでしょうか。

↓次の写真です。

↑「み」

なるほど。

脚を重くすることで、水中でひっくり返らないようにもしてたんじゃないでしょうか。

背中の帆とあいまって、水中での姿勢を安定させることができたはずです。

ていうか、泳いでなかったんじゃないでしょうか。

今の動物で云えば、カバと同じ。

すなわち、水底を歩いていた。

これなら、一番、体が安定します。

魚は、泳いで追いかけたのではなく……。

その場で、じっと待ち伏せしていた。

近くまで来たら、一気に首を水中に突っこみ、捕食するわけです。

気配を消して待ち伏せるためには、水底に脚を着けてじっとしているのが一番です。

さらに、一気に首を伸ばすためにも、脚で水中を踏ん張れる方が、ずっと有利でしょう。

↑鳥は恐竜の子孫です。

あと、地上に上がったとき……。

巨体を支えるためには、骨の詰まった大腿骨が必要だったんじゃないでしょうか。

↑これはちょっと小柄ですね。もちろん、買えます(こちら)。

↓さて、続いてはこれ。

↑「み」

ご存知、トリケラトプスです。

わたしが一番好きな恐竜です。

洗練された体型ですよね。

↑海洋堂のソフビです。スゴい完成度。

トリケラトプスは、北米大陸に生息した草食恐竜です。

北米大陸と云えば、ティラノサウルスの生息地ですが……。

生息時期も重なるそうです。

トリケラトプスの体長は9メートルほどで、ティラノサウルスは、13メートルくらい。

体重は同じほどだったようです。

トリケラトプスは、ティラノサウルスの捕食対象だったと推測されてますが……。

ティラノサウルスの歯型が付いた骨とかの証拠は、見つかってないようです。

↑ティラノの腹からトリケラトプス。いったいどういう意匠なんでしょう。

上の画像で興味が出たので調べたら、福島県二本松市にある『東北サファリパーク』という施設のようです。

↓なんだか、薄ら寒くなる有様です。

しかし、自分の体重と同じくらいの獲物を仕留めたら、食べでがあるでしょうね。

とても、一気には食べられません。

腐ってしまいますよね。

やっぱり、ティラノサウルスは、群れで狩りをしてたのでしょう。

↑なぜかフラミンゴの群れにたかられるティラノサウルス。google本社の庭だそうです。

仕留めるとき、1対1では、トリケラトプスの角が相当な脅威になったはず。

↑タミヤのプラモです。買えます(こちら)。

何頭もの群れで囲み、背後から攻撃したのでしょう。

群れの方が、狩りの成功の確率は格段に上がったでしょうね。

傷を負うリスクも少なくなります。

トリケラトプスの巨体は、群れ全体を養うに十分だったはずです。

獲物を腐らせるムダもなく、とても効率的です。

↑完食。

↓次の恐竜は、これ。

↑「み」

なんじゃこりゃー。

恐竜界のお笑い芸人ですかね。

名前もまさに、芸人です。

その名も、チンタオサウルス。

なめとんのか。

ま、こんな名前が付けられたのは、この恐竜のせいではありません。

発見されたのが、中国山東省青島(チンタオ)だからです。

もっといい場所で発見されればよかったのにね。

大きなお世話でしょうが。

↓想像図です。

てっきり小型恐竜かと思ってましたが……。

なんと、体長10メートル。

ティラノサウルスと比べても、遜色ありません。

なお、この頭の突起ですが、用途はわかってないそうです。

草食ですので、狩猟の武器ではありません。

内部に空洞はなく、鼻腔とも繋がってないので、音を発する器官ではないそうです。

なお、最近になって、この骨は、トサカを立てるための帆柱のようなものだったという説が出てきてるとか。

↑「み」

で、そのトサカは鼻腔に繋がってて、音を出すことが出来たとのこと。

やっぱり、威嚇とかディスプレイが目的ですかね。

↓座骨は、ちゃんと1対ありました。

↑「み」

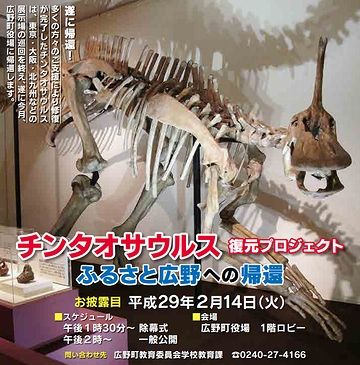

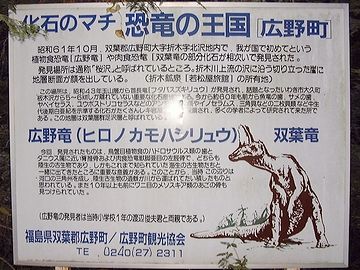

なお、チンタオサウルスは……。

東日本大震災の被害を受けてました。

福島第一原発から30km圏内の福島県広野町の町役場ロビーに……。

チンタオサウルスの全身骨格レプリカが展示されてたそうです。

広野町には、約8,800万年前から白亜紀後期の地層が露出しており……。

化石の産地としてアピールするため、1988年から役場ロビーに展示されてたとのこと。

それが……。

↓2011年3月11日の地震により、頭が落ちてしまいました。

落ちなかった部分にも破損が広がっており……。

大規模な修復をしないと、再展示は難しかったそうです。

しかし!

募金などをもとに、修復作業が進められ……。

ようやく修復完了。

そして、『恐竜博2016』で展示されたのです。

つまり、わたしが見てきたチンタオサウルスは、この広野町の骨格標本だったわけです。

いやー、驚きました。

こんな巡り合わせがあったんですね。

『恐竜博2016』は、東京のあと、北九州、大阪を巡回しました。

そして、ついに!

2017年2月14日、チンタオサウルスは広野町役場に戻ってきました。

↓見よ、この勇姿。

↑説明板は、『恐竜博2016』のものを、そのままいただいちゃったようです。

↓さて、続いてはこちら。

↑「み」

手(?)や足、尾にはウロコ。

頭や胴には、羽毛。

↓こいつです。

↑「み」

どう見ても鳥っぽいですが、翼はありません。

実は、ティラノサウルスも羽毛を纏っていた、という説があるそうです。

なんか、イメージが違いますね。

唐揚げにして食べたくなります。

↑『東北に行こう!』出発の夜に食べた、新潟市『せきとり』の半身唐揚げ。

↓次は、こちら。

↑「み」

ちょっと、難しい問題です。

卵を温められるのは、恒温動物ということですね。

爬虫類は卵を温めないけど、鳥は温めると。

ウミガメは、砂浜に卵を産むと、海に帰っていくわけです。

↑一瞬、ウミガメってこんなにデカいのかと思いましたが……。単なる遠近ショットのようです。

あと、卵生と胎生の違いは、どうして起きたんでしょうね。

鳥で、胎生はいないですよね。

でも、哺乳類のカモノハシは卵生です。

要は、生物の分類は人間の後付けであって、自然界では、勝手に進化が起きてる。

その時代の常識を覆す新発見が常にあるわけですね。

これ以上は、ちゃんと調べなければ書けないので、省略。

↓次の写真。

↑「み」

どうやら、『恐竜博2016』を出てしまったようです。

なんで、展示の途中みたいな写真を残して出てしまったのでしょう。

1,600円も払ってるんだから、もっといればいいのにと思いますが……。

そのときの心理は、すっかり忘れてしまいました。

とにかく、常設展に戻りました。

前に見てたのは『日本館』でした。

今度入ったのは、『地球館』です。

↑この絵図で、ようやく位置関係がわかりました。特別展は『地球館』の中でやってたんですね。

動物がたくさんいますね。

見ればわかりますが。

子供のころ、動物のフィギュアをたくさん持ってました。

フィギュアと云うか、ソフビです。

精巧な作りのものではなく、目が大きくデフォルメされたようなタイプです。

↑これにすごく似てます。

シカとかキリンとか、細い角が出てるソフビは、必ずそこが千切れました。

↓次の写真。

↑「み」

説明書きを撮ってないので、コメントのしようがありません。

↓次は、こちら。

↑「み」

上にいる、手の平を広げたような角の鹿は、ヘラジカでしょうか。

ヘラジカというと、ムースという英名が思い浮かびます。

↑現役時代の野村克也のあだ名が、ムース。これは、日米野球で来日したウィリー・メイズ(3,283安打/660本塁打)が付けたものだとか。「のそっとしているが、いろいろな動きによく反応している」という理由だったそうです。

ムースは、北アメリカにいるヘラジカのことです。

↑アラスカだそうです。

ヘラジカは、ユーラシア大陸にもおり……。

これは、エルクと呼ばれてます。

↑フィンランドのヘラジカ。飼育されると、人に慣れるそうです。

ヘラジカは、鹿の仲間で最大となる種類。

大きなものは、肩までの高さが2メートル30センチくらいになるそうです。

体重は、800キロを超えるとか。

馬より、はるかにデカいです。

↑いくらなんでも……。実写なんでしょうか?

こんなのが奈良公園に出てきたら、パニックですね。

↑出会うと、マジでたまげるようです。食べられるわけじゃないんですけどね。

成獣となれば、肉食動物もそうそう手が出せないでしょう。

人間は、石器時代から、ヘラジカ猟を行ってたそうです。

と云っても、まともに対決するのは危険なので……。

落とし穴を掘ったりしてたようです。

↑縄文時代の落とし穴の遺跡(帯広)。ヘラジカではありませんが、シカ用だそうです。

↓次は、これ。

↑「み」

一見、なんだかわかりません。

人工衛星じゃなさそうです。

画像をよく見たら、説明板に『水中で音波を発生させるエアガン』とありました。

水中で音を発振し、海底や湖沼底の地質構造を調べる装置だそうです。

魚が驚いたりはしないんですかね?

↓続いて、こちら。

↑「み」

レジスターではありません。

計算機です。

と云っても、コンピューターではなく、今の電卓レベルの計算をする機械です。

説明板には、『リレー式計算機』とあります。

“リレー”といっても、バトンを渡す競争とは関係ありません。

↑リオ五輪決勝。3走の桐生から、アンカーのケンブリッジに渡るバトン。

“リレー”とは、継電器(けいでんき)のことだそうです。

ますます、わかりません。

『継電器』とは、↓のとおり。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

一つの回路の電流を断続させたり向きを変えたりして、他の回路のスイッチの開閉を自動的に行う装置。リレー。【デジタル大辞泉】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

この“リレー”で、どうして計算が出来るのかと云うと……。

二進法を使うわけです。

二進法は、0と1だけで数字を表す方法。

0か1かは、電流のオフとオンを使って表現できます。

↑この0と1の並びは、“18”を表しています。

つまり、『リレー式計算機』とは、二進法を使って計算する装置なわけです。

話はちょっとズレますが……。

昔の人間が現代に現れたとき、もっとも理解不能なのが、コンピューターじゃないでしょうか。

↑2015年の放送です。まったく知りませんでした。

こいつの発達だけは、目を見張るものがあります。

『鉄腕アトム』は、21世紀が舞台ですが……。

↑実写版。ムリありすぎ。

お茶の水博士が、コンピューターが吐き出した紙テープを読んでるシーンがあります。

↑残念ながら、お茶の水博士の画像は見つかりませんでした。これは、ガッチャマンの南部考三郎博士(時代設定は、2010年ころ)。

「読めるのかよ!」と突っこむ以前に……。

21世紀になっても、入出力が紙テープで行われてることに何の疑問も抱かなかったんでしょう。

↑これも、原理は二進法です。穴が空いてるかどうかで、0と1を表すわけです。

漫画の原作にこのシーンがあるかは、わかりません。

手塚治虫ではなく、アニメ制作会社の創作シーンかも知れませんね。

いずれにしろ、まさに隔世の感があります。

↓続いて、こちら。

↑「み」

左に並んでるのが、様々な計算尺。

右のレジスターみたいなのの説明板には、『高速自動計算機』とあります。

コンピューターではなく、電卓の先祖だと思います。

そういえば、小松左京が『日本沈没』を書くとき、電子計算機を買ったという話を聞きました。

日本沈没(上) |

日本を沈没させるシミュレーションをするとき、手計算ではとても間に合わなかったからです。

調べてみたら、値段は13万円だったそうです(参照)。

コンピューターではなく、機能的には、まさしく今の電卓、いやそれ以下です。

“√”の計算もできず、メモリ機能も無かったそうです。

計算尺には、ついに1度も触ったことがありませんでした。

↑「み」

触ったとしても、とても使えるとは思えませんが。

計算尺で想起するのは、『アルプス一万尺』だけです。

↓続いては、こちら。

↑「み」

『虎印計算機』とあります。

発売はなんと、大正12(1923)年。

関東大震災のあった年です。

販売したのは、大阪府西成郡豊崎町南浜の『大本鉄鋼所』。

虎印の意味は、タイガースファンだったからではなく……。

この計算機の発明者で大本鉄鋼所創業者である、大本寅治郎の名前から取ったわけです。

調べてみたら、阪神の前身『大阪タイガース』の発足は、昭和10(1935)年でした。

でも当初、この『虎印計算機』は売れなかったそうです。

国産品に信用が無かった時代だったんです。

計算機の出した答えが信用できず、ソロバンで検算する人も多かったそうです(購入の意味なし)。

そこで、大本寅治郎は、妙案を思いつきます。

商品名を、『タイガー計算機』に変え、『TIGER BRAND』の舶来品として売ったんです。

ほぼ、詐欺に近いですけどね。

でも、これが大成功。

販売員が営業に出た初日から売れたそうです。

翌年には、改良を重ねた3台が、呉海軍工廠に納入されました。

さらに、関東大震災が追い風になりました。

震災からの復興事業で、大建造物の建設が次々と始められたからです。

当然、強度などの複雑な構造計算が必要となり……。

ソロバンや筆算では間に合いません。

大量の計算機が必要とされたのです。

↑どう見ても、ソロバンの方が速そうなのですが。

その後も、『タイガー計算機』には改良が重ねられ……。

昭和14(1939)年、アメリカで開催された万国博覧会に出品した製品は、米国業界の絶賛を博し、国際的地位を獲得しました。

昭和15(1940)年には、計算器の販売を専業とする『タイガー計算器販売株式会社』が設立。

この会社、『㈱タイガー』として、今も存続してます。

わたしはてっきり、魔法瓶の会社かと思ってたんですが……。

『タイガー魔法瓶㈱』は、別の会社でした。

↓続いては、こちら

↑「み」

一見しただけでは、いったい何をする機械なのか、さっぱりわかりません。

上から、ビー玉でも転がすんでしょうか。

↓こういう機械でした。

↑「み」

これはまさしく、コンピューターの祖先ですね。

↓こういう認定を受けてます。

↑「み」

↓続いては、こちら。

↑「み」

現代的になってきました。

説明板には、『日本初のリレー式計算機』とあります。

↓『ガッチャマン』とかに出てきそうです。

↑「み」

仕組みは、まったく理解不能です。

↓続いては、こちら。

↑「み」

なんか、見てると気持ちが悪くなりそうな機械です。

アップしてみましょう。

真空管のカタマリです。

↓こういう機械でした。

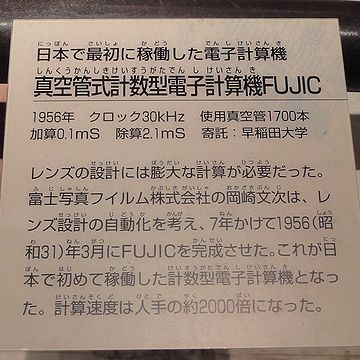

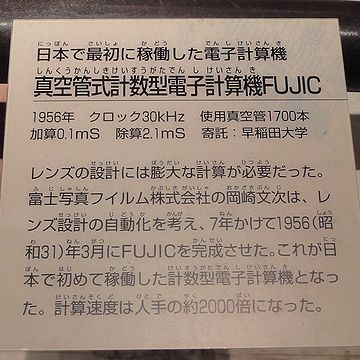

↑「み」

真空管のコンピューターです。

これでも、計算速度は、人間の2,000倍もあるんですね。

難しい計算をさせると、発熱して爆発しそうです。

↑映画『スキャナーズ』(1981年/カナダ)。

ものすごく、メンテナンスが大変そうな気がしますよね。

予備の真空管を、よほどストックしておかなければなりませんよね。

壊れてから秋葉原に走ってたんじゃ、仕事になりません。

↑オーディオ用みたいです。高けー。

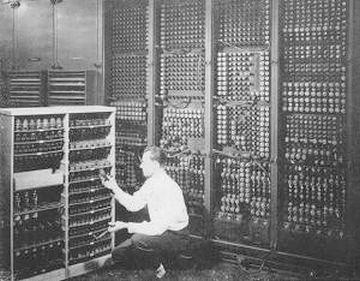

コンピューターの元祖として、わたしの頭にあったのは……。

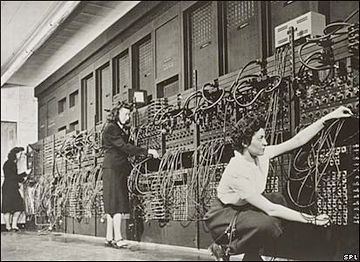

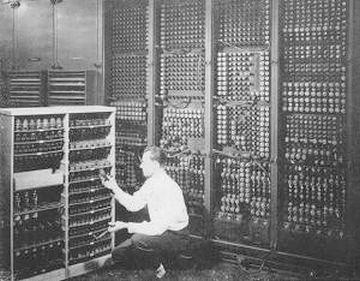

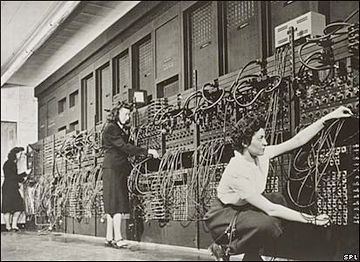

アメリカの『ENIAC(エニアック)』というマシンです。

↑この女性たちは、プログラムを変更するため、配線を変えてるそうです。絶対、間違うと思います。

なんでこんな名前を覚えてるのかというと……。

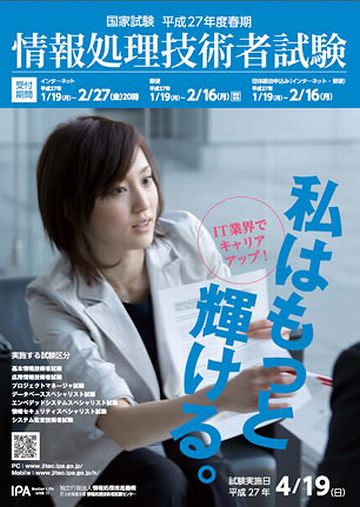

たぶん、情報処理技術者試験のテキストにあったんじゃないかと思います(定かでありませんが)。

↑わたしは、商業高校の生徒でも取れる級に合格しましたが……。輝けませんでした。

改めて、Wikiで調べてみたら……。

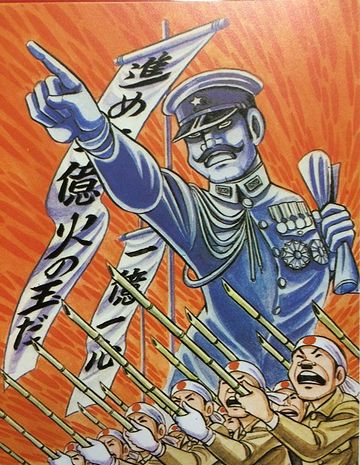

アメリカ陸軍の弾道研究室における砲撃射表の計算用に設計されたそうです。

完成したのは、1946(昭和21)年。

日本と戦争している最中、アメリカはこういう研究もしていたんです。

勝てっこありません。

17,468本の真空管、7,200個のダイオード、1,500個のリレー、70,000個の抵抗器、10,000個のコンデンサで構成され……。

ハンダ付けされた箇所は、約500万。

幅30メートル、高さ2.4メートル、奥行き0.9メートルで、総重量は、27トンあったそうです。

まさしく、モンスターマシンです。

故障した場合、どの真空管が切れたのかとか、どうやって調べるんでしょうね。

考えただけで、気が遠くなります。

↑真空管の交換作業。これはたぶん、広報用かなんかの写真でしょう。こんなカッターシャツを着て、涼しげに作業してたとは思えません。

↓続いては、こちら。

↑「み」

これは、わかります。

↓これです。

↑「み」

当時の軍用機は、採用された年の皇紀下2桁を、名称に冠する規定になってたそうです。

零戦が採用された1940(昭和15)年は、皇紀2,600年にあたります。

皇紀の下2桁が「00」であるため、『零式艦上戦闘機』と呼ばれたわけです。

↑今年(2017年)は、皇紀2,677年になるわけですね。

↓エンジンカバーが外されてます。

↑「み」

エンジンって、こんなところにあったんですね。

これだと、頭の方が、かなり重くなったんじゃないでしょうか?

航空力学的なことは、さっぱりわかりません。

零戦について踏みこんで書くことは、わたしには出来ませんので……。

あえなく撤退。

↓続いては、こちら。

↑「み」

からくり人形の代表、『茶運び人形』です。

人形が持つ茶托に、お茶を入れた茶碗を乗せると、客人の前まで運びます。

客人に近づくと頭を下げ、客人が茶碗を取ると停止。

客人がお茶を飲み、空になった茶碗を茶托に戻すと……。

踵を返して頭を上げ、茶碗を主人の元まで運び、茶碗を取り上げると停止します。

↑この人形は、頭を下げませんね。

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)