2017.2.18(土)

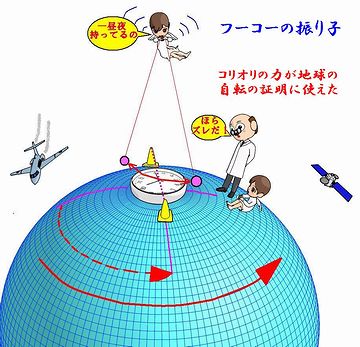

ということでわたしは、フーコーは、一種の興行師だったのではないかと思いました。

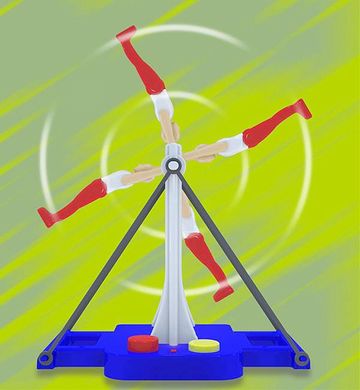

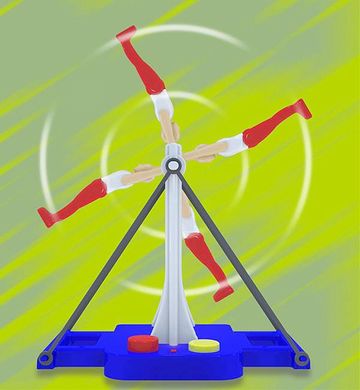

わざわざ、巨大な振り子を作り、それを見世物にしたのだと。

でも、違ったんです。

振り子は、巨大である必要があるのです。

というのは、小さい振り子では、軌道の変化が確認できるまで、振りが続かないのです。

まず、支点での摩擦や風の影響を小さくするためには、重たいおもりが必要です。

そして、長く振り続けるためには、振幅を大きくしなければなりません。

すなわち、長いケーブルが必要なのです。

ということで、フーコーの振り子は、巨大でなければならないというわけです。

これが逆に興行的に受けて、万国博覧会などで展示されることとなったのでしょう。

さて。

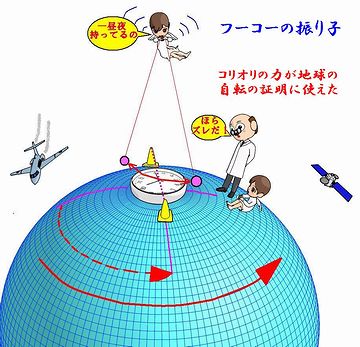

それではなぜ、軌道が変わるのかということですが……。

実は逆で、振り子の軌道は変わらないのです。

変わっていくように見える、ということです。

変わっていくのは、見ているわたしたちの立ち位置なのです。

一番わかり易い例は、北極のてっぺんです。

ここに、振り子を設置したとします。

振り子は、外からの力が加わらない限り、いつまでも同じ方向に振り続ける性質をもっています。

つまり、振り子が振れる向きは、宇宙空間に対して一定になります。

しかし、見る人が立っている地表面は、地球の自転により左に回転しています。

すると、まるで振り子の振れる方向が、右に回転しているように見えるのです。

↑上の図を見つけたとき、『コリオリの力』というのが気になりました。

ココリコじゃありませんよ。

Wikiによると……。

『コリオリの力とは、回転座標系上で移動した際に移動方向と垂直な方向に移動速度に比例した大きさで受ける慣性力の一種』だそうです。

さっぱりわかりません。

どうやらわたしには……。

一流の狙撃手になる資格が無いようです。

は?、と思われる方もおられると思います。

実は、長距離狙撃を成功させるためには、『コリオリの力』を理解してなければならないのです。

地球の自転により、弾道が変わってしまうからです。

もちろん、ゴルゴ13は、この理論に習熟しています。

実際、ゴルゴ13が、『コリオリの力』を計算して狙撃するというシーンがあるそうです(参照)。

さて。

実は、わたしが理解できたのは……。

北極点でのフーコーの振り子の説明だけです。

北極点以外の場所を考えると、頭の中で糸がこんがらがります。

さらに、赤道では振れる向きが変わらないというのは、さらにさっぱりわかりません。

鉄棒の大車輪みたいに振れそうですけど。

赤道は、自転の影響を、一番受けているはずです。

赤道の距離は、約4万キロ。

これを、24時間で一周してるわけです。

これを時速になおすと、ぶったまげますよ。

4万キロ÷24時間≒1,667㎞/h。

音速(1,225㎞/h)を遥かに超えてます。

↑この人、なんでいつもこのポーズなんですかね?

赤道に住む人は、どうして立っていられるのでしょう。

さっぱりわかりません。

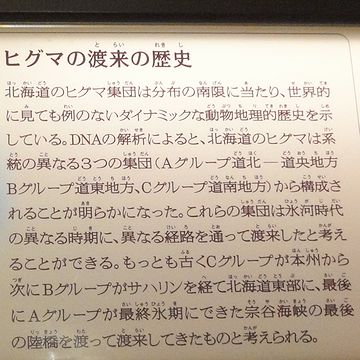

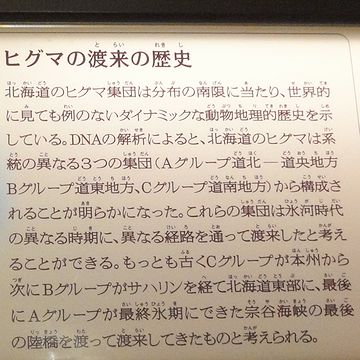

↓『ヒグマ渡来の歴史』。

↑「み」

↓だそうです(説明略)。

↑「み」

↓コウモリだけが知っている(説明略)。

↑「み」。こんな雑な写真1枚から、説明なんかできまへん。

↓これは、知ってます。

↑「み」

実感として感じたこともあります。

動物ではなく、植物です。

前の会社で、北海道に社員旅行に行ったんです。

当時、新潟空港から、北海道の女満別空港まで直行便がありました。

オホーツク海方面に便が良かったんですね。

『小清水原生花園』などを見学しました。

↑わたしが行ったときは、こんなに花盛りではありませんでした。

一番面白かったのは、網走刑務所でした。

↑天井にいるフンドシの人物は「昭和の脱獄王」白鳥由栄。

網走刑務所を含め、4回脱獄しました。

網走刑務所では、鉄枠に味噌汁を噴きかけ続けて錆びさせて外し……。

天井の木枠を抜けるときは、肩の関節を外したそうです。

このときの見学では、お土産に網走刑務所のゾーリを買って帰り、母に呆れられました。

↑これこれ。

玄関に出すことを固く禁じられたので、ベランダの水やりのときに履いてました。

どうも水に弱いらしく、しばらくすると、バラバラに分解してしまいました。

話が逸れました。

その旅行のとき、道端の植物が、やたらとデカいことに驚きました。

↓の解説文にあるとおり、確かフキも見ましたね。

トトロが傘にしたフキみたいにデカかったです。

↑これは秋田の蕗ですが、このくらいあった気がします。

秋田蕗は食用になるようですが、北海道のも食用なんですかね?

ものすごく食べでがありそうです。

それとデカかったのが、水芭蕉でした。

↓江間章子(新潟県上越市出身)作詞の『夏の思い出』は、とても好きな曲です。

「♪水芭蕉の花が咲いている 夢見て咲いている 水のほとり」というフレーズが印象的ですね。

水芭蕉には、可憐な花のイメージを抱いてました。

↑尾瀬の水芭蕉。思っている以上に大きい花だということがわかります。

ところが、北海道の水芭蕉は違いました。

まるで、白菜が立ってるみたいでした。

↑北海道石狩市『マクンベツ湿原』。この写真は、まだ成長途上のようです。大きいものは、1メートルを超えるとか。白菜どころではありません。

まさに、「北海道はでっかいどう」なんですね。

↓そうそう、『ベルクマンの法則』でした。

↑「み」。書かれてる内容については、↓で説明します。

↓イノシシが、3体並んでます。

↑「み」

左から、長野県、山口県、西表島のイノシシ。

もちろん、すべて成体のイノシシです。

明らかに、大きさが違います。

ベルクマンの法則は、1847年、ドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマンがに発表したものです。

↓復習してみましょう。

+++++++++++++++++++++++++++++++

『恒温動物においては、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体重が大きく、近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息する(Wikipedia)』

+++++++++++++++++++++++++++++++

ではなぜ、寒冷な地では身体がデカくなり、温暖な地では小さくなるのかと云うと……。

体温を維持するためには、身体が大きい方が得か、小さい方が得かという話です。

恒温動物は、体内で常に熱を生産しています。

その熱は、体表面から放出されます。

体内での熱生産量は体重に比例し、放熱量は体表面積に比例します。

体長の3乗が体重であり、体長の2乗が体表面積です。

つまり、熱生産量は体長の3乗に、放熱量は体長の2乗に比例します。

これは、体長が大きくなるにつれ、体重当たりの体表面積は小さくなることを意味してます。

寒冷な地域では、体温を維持するために、熱生産量を高め、放熱を抑える必要がありますから……。

体重あたりの表面積は小さい方がいい。

すなわち、大型である方が有利となります。

↑北海道の紋別で仕留められたヒグマ。400キロあったそうです。

逆に温暖な地域では、放熱が大事になりますから、体重あたりの表面積は大きい方がいい。

つまり、小型である方が有利ということです。

この法則はあくまで、恒温動物におけるものです。

変温動物では、逆になる場合が多いです。

虫などになると、寒冷地では活動期間が短く、大きくなれません。

熱帯の方が、巨大な昆虫がいますよね。

↑世界一大きいキリギリス『ニューギニアオオコノハギス』。さぞやかましいでしょうね。

蛇などの爬虫類では、体温を上げるためには日光浴をしなければなりません。

身体が大きいと、体温が上がるまで時間がかかります。

その間、活動できなくなってしまいます。

アナコンダとなどの巨大な蛇は、体温を上げる必要のない暑い地域に住んでます。

↑とっ捕まったアナコンダ。このサイズになると、ワニを丸呑みにするそうです。

↓ユキツバキとヤブツバキの分布図。

↑「み」

↓解説です。

↑「み」

上の図で、濃い緑色の部分は、両方のツバキの分布がない地域。

それを囲むように、日本海側と太平洋側の海岸で、ヤブツバキの分布が北の方まで伸びてます。

これはおそらく、川に落ちた種が海に出て……。

それを、海流が運ぶからでしょう。

↑種はかなり大粒です。

日本海側は、対馬海流が北上してます。

でも、太平洋側では親潮が南下してます。

おそらく、対馬海流に乗った種の一部は、そのまま津軽海峡を抜け……。

親潮に引きずられて南下し、海岸に漂着するんだと思います。

つまり、日本海側と太平洋側では、種の流れる方向が逆ということです。

↓樹形の違い。

↑「み」

ユキツバキは、冬期、雪に潰された状態になります。

このことから、耐寒性の強い樹木と誤解されがちですが……。

逆です。

耐寒性は、ヤブツバキよりも劣ります。

雪の中は、風も吹かず、温度も0度前後に保たれます。

いわば、雪の布団をかぶって、ぬくぬくと過ごしているのです。

なので、ユキツバキを、雪の積もらない海岸沿いなどに植えると……。

寒風にやられ、枯れることもしばしばです。

北関東などでも、まず育たないでしょう。

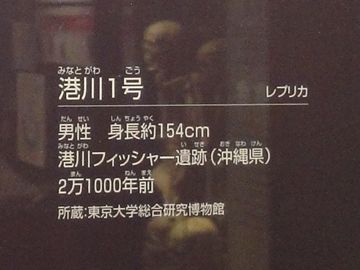

↓ガイコツ。

↑「み」

沖縄県に住んでた、港川人です。

これは、『港川1号』と呼ばれる人骨のレプリカ。

↑「み」

沖縄県島尻郡具志頭村港川(現在の島尻郡八重瀬町字長毛)で発見されたことから、こう呼ばれてます。

全身骨格の形で残っている日本の人骨の中では、最も古いものだそうです。

肋骨は、造り物のようですね。

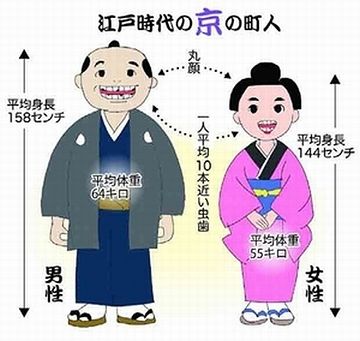

港川人の身長は、男性で155㎝、女性で145㎝程度。

ちっちぇーと思われるかもしれませんが……。

これは、江戸時代の日本人の平均とほぼ同じです。

↑しかし、こんなに体重があったんですか? 明らかにメタボですよ。京は裕福だったからでしょうか。

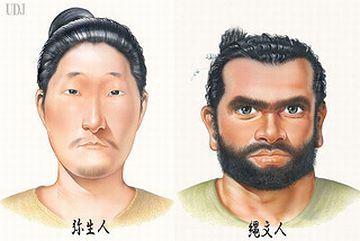

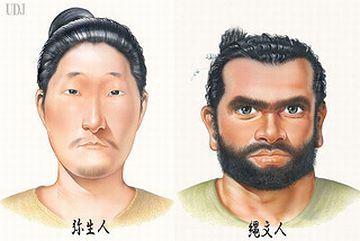

かつて、港川人は縄文人の祖先ではないかと考えられてきました。

しかし、近年の研究で、本土の縄文人とは異なる集団だった可能性が高いとされてます。

オーストラリア先住民や、ニューギニアの集団に近いとのことです。

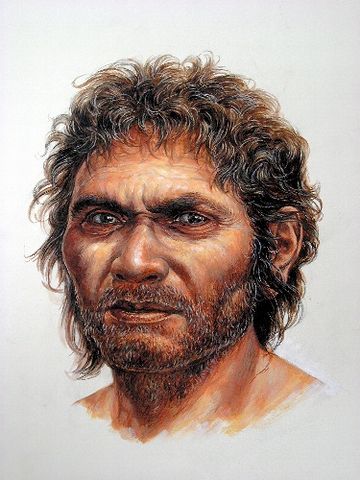

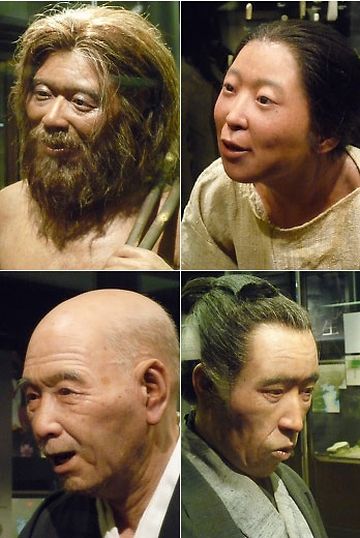

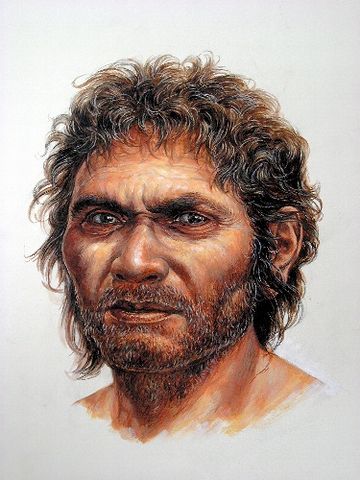

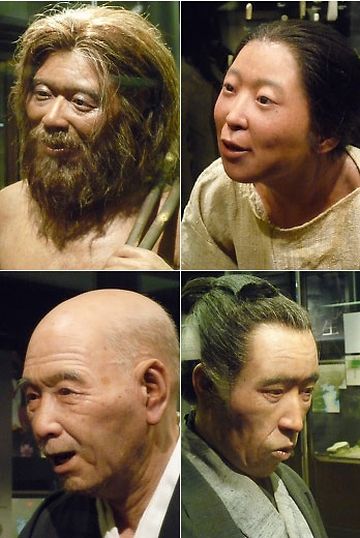

↓『港川1号』から復元された顔です。

確かに、ニューギニア系ですね。

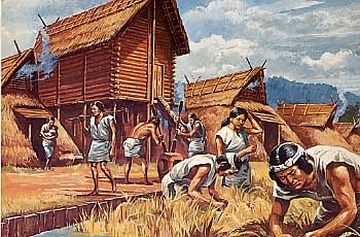

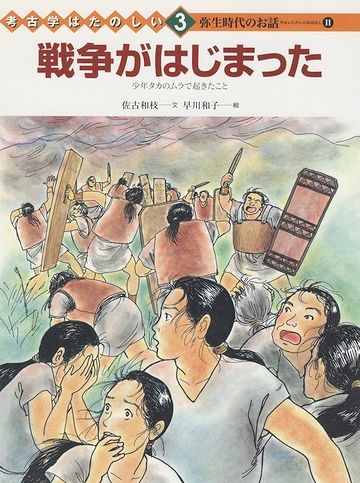

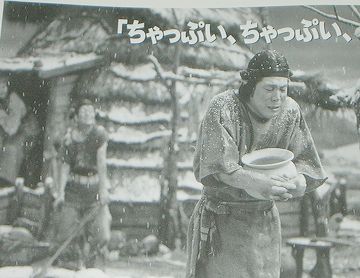

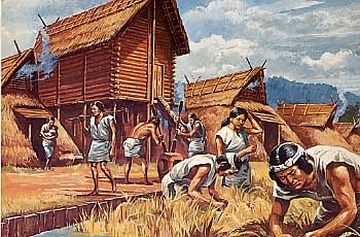

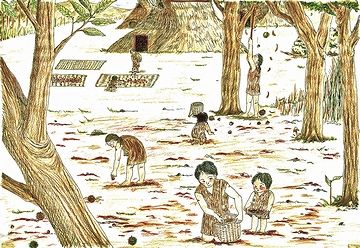

↓縄文と弥生の食生活。

↑「み」

縄文時代は、常に飢えに怯えるその日暮らしで……。

弥生時代に入り、農耕が始まると、豊かで平和な暮らしが出来るようになった。

と、思いがちですが……。

実は、まったく逆です。

農耕が始まると、穀物を蓄えるようになります。

すなわち、富の蓄積が始まるのです。

当然、貧富の差が生じ、富の収奪も起きます。

つまり、戦乱の時代に入っていくのです。

↓縄文時代の若い女性の人骨。

↑「み」

四肢の骨が異常に細く、生まれつき寝たきりだったろうと云われてます。

ポリオ(小児麻痺)だったようです。

この骨は、20歳前後のものだそうです。

すなわち、その歳になるまで彼女は、ずっと介護されて育ったのです。

胸が熱くなりますね。

↓さて、わたしの大好物のお人形です。

↑「み」。

↓この前の写真が、縄文人の少女の骨でした。

↑「み」

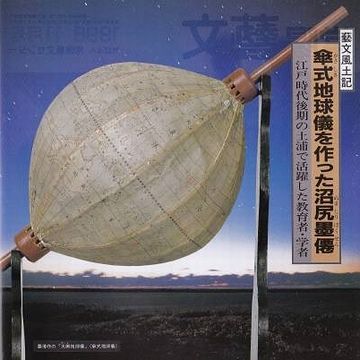

いきなり時代が飛びましたね。

順番に見てたと思うんですが。

この場面は、もちろん江戸時代です。

背中の男性は、寺子屋の先生。

向かい合うのは、わが子を初めて寺子屋に連れてきた母親。

先生の前にある球状のハリボテは、なんと地球儀だそうです。

発明したのは、土浦の沼尻墨僊(ぬまじりぼくせん)。

寺子屋では、読み書き算盤はもちろん、このような高等教育もなされてました。

江戸人の識字率の高さには、黒船などでやってきた外国人も驚いてたようです。

外国では、読み書きが出来るのは知識階級だけ。

19世紀のイギリスでも、下層階級の識字率は、10%くらいだったそうです。

それに対し、江戸では、庶民の70~80%が、読み書きできたとか。

江戸の中心部では、100%近かったようです。

教育は進んでいましたが……。

劣っていたのが、体型です。

江戸期の人の体型は、すっかり縄文時代レベルに戻ってしまいました。

平均身長は、男性で155~158㎝、女性で143~146㎝。

弥生時代は、男性で163㎝、女性で152㎝だったそうです。

江戸期というのは、日本人の身長が、もっとも低かった時代だとか。

なぜかということですが……。

ひとつには、肉食がタブー視され、動物性タンパク質の摂取が減ったということがあるそうです。

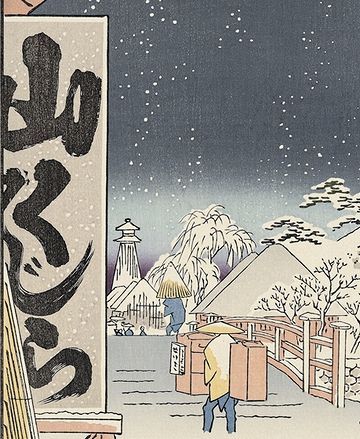

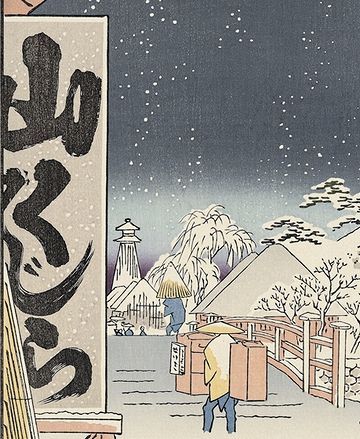

↑山くじらとは、猪のこと。食べなかったわけではなく、“薬食い”と云って、風邪を引いたりしたときに食べてたみたいです。このころの人は、クジラは魚だと思ってたんでしょうね。

ですが、わたしはもっと大きな理由として、江戸の人口密度もあるんじゃないかと思います。

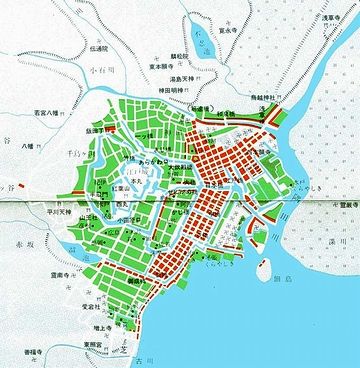

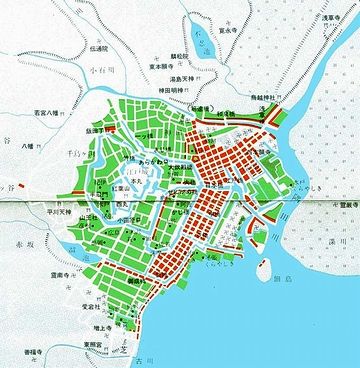

江戸は、武士の街で、武家地は、江戸の64%もあったそうです。

↑緑が武家地。赤が町人地。白が寺社地。

広大な敷地です。

寺社地も、15%。

残りの21%の土地に、商人や職人たちが住んでました。

町人は人口の半分を占めてましたから、いかにせせこましい暮らしをしてたか想像できます。

長屋とかですね。

でも、狭い土地でも、人間が小さくなれば、相対的に狭くなくなります。

↑『縮みゆく人間』。1957年のアメリカ映画。原作は、同名のSF小説(リチャード・マシスン/1956年)。現在、3度目の映画化が進められてるそうです。

ひょっとしたら、大男や大女は、生き辛かったんじゃないでしょうか。

で、いじめられたりする。

特に大女は、体力を見こまれて、郊外の農家に嫁に出される。

↑見世物にはなったようです。上は3姉妹。中央が姉で16歳。「身のたけ六尺八寸余・重サ三十八貫目余」とあります。身長204㎝、体重143kgになります。

そんなこんなで、江戸では、チビの血筋が濃くなったんじゃないでしょうか。

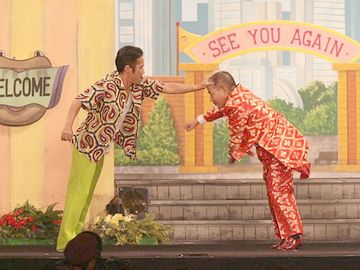

↑右はもちろん、池乃めだか師匠。左はナイナイの岡村ですから、その小ささがわかります。

あと、正座の普及もあるんじゃないかな。

調べてみたら、正座という座り方、さほど歴史のあるものじゃありませんでした。

まさしく、広まったのは、江戸初期だとか。

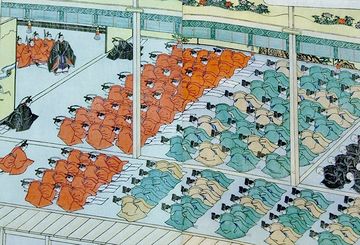

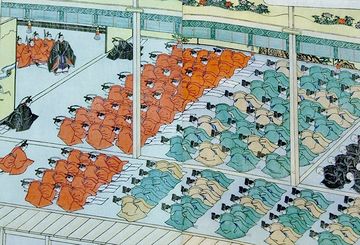

↑江戸城の新年。ひれ伏すのは諸大名。正座の普及は、こういうことを始めたからですかね。

この座り方が普及することにより……。

江戸時代の人は、どんどん短足になっていったんじゃないでしょうか。

↑これは、豚足。

そんな短期間で、脚の長さが変化するかと云われるかも知れませんが……。

戦後の日本人の体型の変化は、江戸時代の比じゃないでしょう。

↓戦後のほんの50年くらいで、身長が10㎝も違ってます。

↑伸びたほとんどが、脚でしょう。生活が洋風になり、正座しなくなった影響が大きいと思います。

さて、江戸時代を掘り下げていくとキリがないので、先に進みましょう。

↓次に撮った写真です。

↑「み」

やはり、時代が遡りました。

デタラメに歩いてるから、こういうことが起こります。

この写真は、中世の街中だそうです。

ハゲのジイサマは、もちろん僧侶です。

対する2人は、どういう関係でしょうか。

『国立科学博物館』の解説を読むと、親子ではないそうです(こちら)。

この解説文には、「このころはすでに、見知らぬ他人との出会いが日常化していた」とあります。

よくわからない文章です。

この3人の、誰と誰が見知らぬ他人なのでしょう?

お坊さんが、知らない人を呼び止めて、説法でも始めたんですかね。

↑もちろん、日蓮ではありません。

とても、そんな場面には見えません。

もし、女性と女の子が見知らぬ他人なら、明らかに人さらいです。

坊さんの風体をしてるのは、実は、人買いの親玉でしょうか。

↑溝口健二『山椒大夫』。原作はもちろん、森鴎外。悲しすぎるので、読めません。

見知らぬ他人で思い出したことがあります。

江戸時代の出来事です。

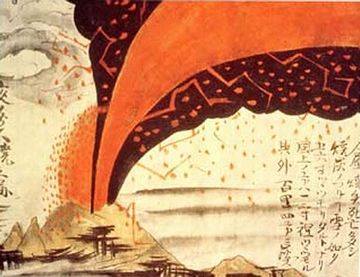

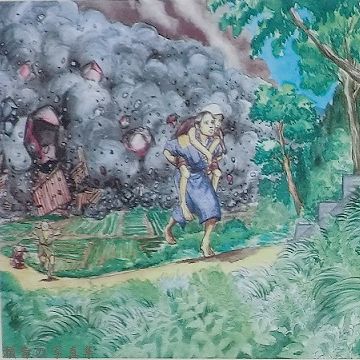

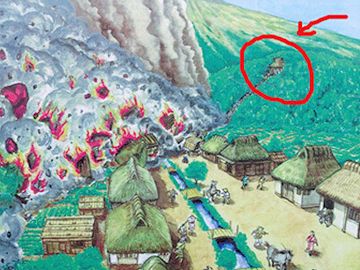

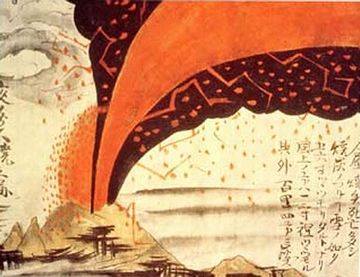

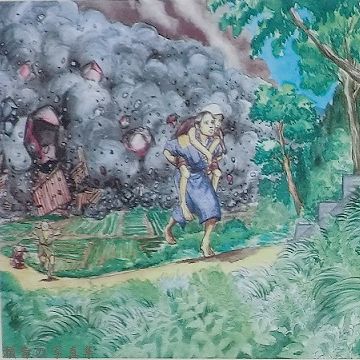

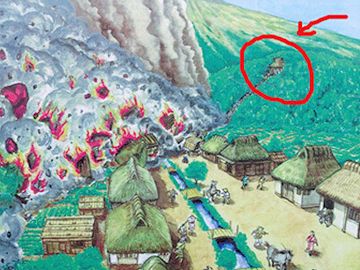

天明3(1783)年、浅間山が大噴火しました。

↑『浅間山天明大噴火之図』

現在観光地となってる、『鬼押し出し』が出来た噴火です。

↑『鬼押出し園』という公園になってます。運営はプリンスホテル。入園料、取られます(大人650円)。

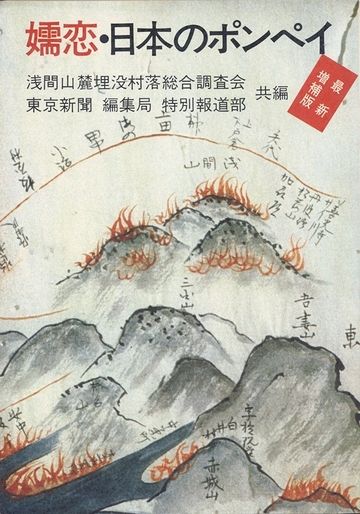

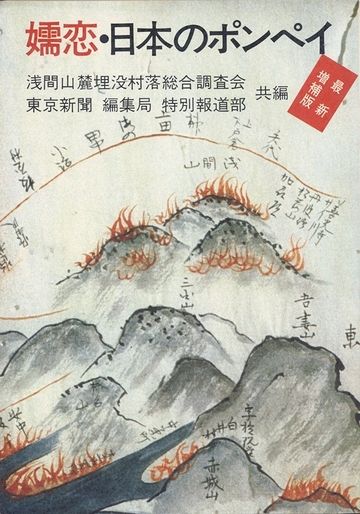

この噴火で、群馬県の鎌原村(現在の嬬恋村)が火砕流に飲み込まれ、埋まってしまったのです。

日本のポンペイと呼ばれてます。

↑この本、持ってます。

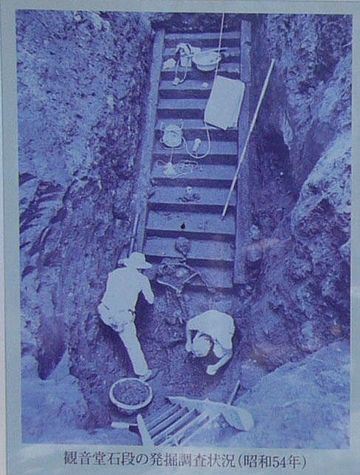

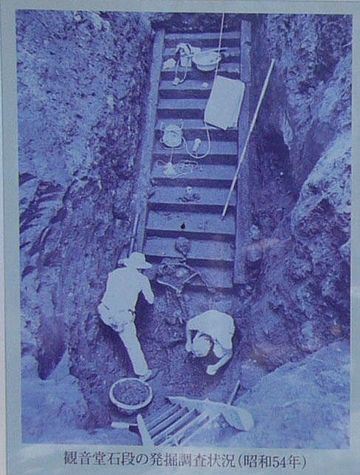

現在、嬬恋村にある観音堂には、15段の石段があります。

昭和に入って、ここの発掘調査が行われました。

すると、石段は土の下にどんどん続いており……。

結局、50段あったことがわかりました。

そして、その石段の下から11段目あたりで、2体の亡骸が発掘されたのです。

若い女性と、年老いた女性のものでした。

↑『嬬恋郷土資料館』の駐車場にある案内板より。館内は撮影禁止だそうです。

性別や年齢までわかったのは、非常に保存状態が良かったからだそうです。

骨はピンク色で、頭部には髪の毛も残ってとか。

2体は、重なっていたそうです。

若い女性が年老いた女性を背負って階段を登っているとき……。

火砕流に襲われ、埋まってしまったと考えられます。

おそらく、若いお嫁さんが、お姑さんを背負ってたんじゃないでしょうか。

お姑さんは、「わたしを置いて、おまえだけ逃げろ」と、お嫁さんの耳元で叫んだ。

でも、お嫁さんは聞かなかった。

そして……。

そんなことを考えると、胸が痛みます。

火砕流は、非常にドライな土石の流体で、スピードが速いことが特徴です。

鎌原村を飲みこんだ火砕流は、秒速20メートルだったと考えられてます。

100メートルを5秒で駆け抜ける速度です。

目で見えてから逃げ始めたら、間違いなく追いつかれます。

逃げ切るには、高いところに登るしかないわけですが……。

この2人は、間に合わなかったということです。

この噴火が起こる前、鎌原村の人口は、570人でした。

噴火後に生き残った人は、93人だったそうです。

↑赤丸が観音堂。93人は、全員ここに逃げた人たちだとか。

生存率、16%です。

生き残った人も、家族を失ってしまった人がほとんどでしょう。

普通であれば、生き残った人たちは、火砕流に埋まった村を捨て……。

別の土地に移住するんじゃないでしょうか。

ポンペイの生存率は、鎌原村よりずっと高かったそうです。

でも、ポンペイは打ち捨てられ、復興されることはありませんでした。

しかし、鎌原村の生き残った93人は、ここに留まりました。

見知らぬ土地で、気兼ねして暮らすよりも……。

どんなに変わり果てても、生まれ育った土地で生きたいと思ったのでしょうか。

もちろん、土木機械などはありませんから、昔の村を掘り出すことは出来ません。

一面の岩石の上に、新しい村を作り直すことにしたのです。

↑現在の観音堂付近。

このとき取られた施策が、実に驚くべきものでした。

生存率16%ということは、家族をすべて失ってしまった人がほとんどだったはず。

生き残った人々がバラバラに暮らしていたのでは、復興はままなりません。

壮年ならなんとかなるかも知れませんが、老人や子供1人では、生きていくことさえ出来ません。

では、どうしたかと云うと……。

まず、壮年の男女を組み合わせ、新たな夫婦としました。

更にその夫婦に、生き残った老人、子供を足して、新しい家族を作ったのです。

そんなことが果たして出来るのかという気がしますが……。

そうするしか無かったのでしょうね。

昔の村では、貧富の差も多少はあったでしょうが……。

生き残った人たちは、すべて無一文の身一つです。

逆に、そのことが、利点となったのかも知れません。

さっき、新しい「家族」と書きましたが……。

むしろ、新しい「家」でしょうね。

日本人の「家」という概念の根深さを、改めて再認識する気がします。

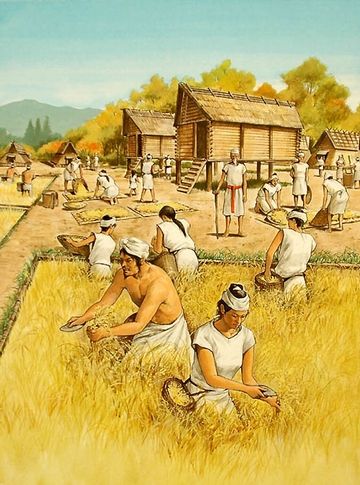

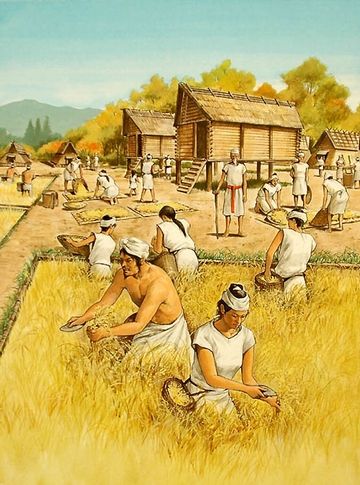

↑江戸時代の農作業は、家族が力を合わせなければ出来ません。

さて、また話が脱線しました。

『国立科学博物館』に戻ります。

↓次の写真はこれ。

↑「み」。

時代が、更に遡りました。

これは、弥生時代です。

父親の担いでるのは、鋤でしょうか?

夕餉の支度が出来てます。

子供と一緒にいる犬は、弥生犬だそうです。

犬は、単なるペットではありません。

第1の役割は、警護だったそうです。

もちろん、野生動物から田畑を守るという役目もあったでしょうが……。

夜陰に乗じて攻めてくる、ほかの部落の兵士を見つけ……。

吠え立てて知らせる役目もあったはずです。

弥生時代は、戦乱の時代でもあったからです。

気候も寒冷化し、飢饉もあったことでしょう。

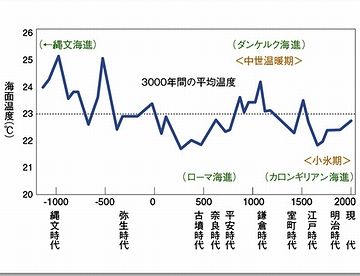

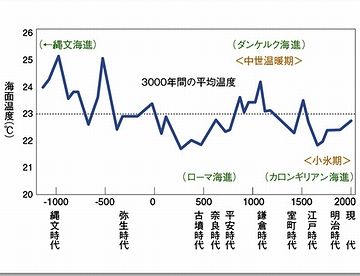

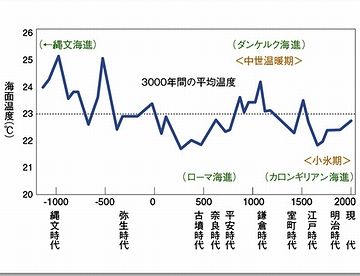

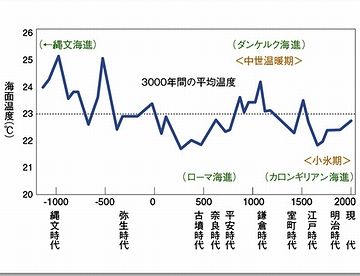

↑鎌倉時代ころ、こんなに暖かかったのは意外でした。実際、新潟平野では、平安から鎌倉にかけての遺跡が出ないそうです。すなわち、このころは海の底になっていたということです。

そして、飢饉のときには……。

犬は、食料にされるという役目もあったのです。

↑これがホントの“ホットドッグ”。

かわいそうなどとは言っていられません。

食べなければ、生きていけないのです。

泣きながら食べたのでしょうね。

そのあたりは、狩りの重要な相棒だった縄文犬とは違うようです。

縄文人にとっては、犬は家族の一員でした。

犬のお墓が、たくさん見つかってます。

↑遺跡ではありません。バス停です。和歌山県紀の川市にあります。由来は定かでないようです。

犬の骨の上には花粉の痕跡が認められ……。

おそらく、遺体の上には花が添えられたのだろうということです。

骨折が治癒した犬の骨も見つかっており……。

怪我をして猟ができなくなっても、大切に飼われてたことが伺われます。

さて、弥生犬・縄文犬と、説明しないまま使ってしまいました。

簡単に補足いたします。

まず、時代順に縄文犬(じょうもんけん)から。

犬の骨は、縄文時代の早期の遺跡からも見つかるそうです。

ユーラシア大陸から渡ってきた人が連れていたと云われています。

サイズは中型犬。

立ち耳に巻き尾という、柴犬に似た特徴を持ちます。

ただ、顔は柴犬より細面で、額から鼻にかけての段差がなく、狐に近い顔つきだったようです。

↑キツネ(上)と柴犬(下)。微妙ですけどね。

役割は、先ほど書いたように、猟犬であり番犬です。

続いて、弥生犬(やよいいぬ)。

弥生犬は、弥生時代、ユーラシア大陸から渡ってきた人たちが連れていた犬です。

縄文犬より、さらに家畜化が進められた犬種。

外見は、今の日本犬にさらに近いそうです。

↑『大阪府立弥生文化博物館』の展示。顔がのっぺりして、人面犬みたいですね。ほんとでしょうか。

頭骨の形は、四国犬に酷似してるそうです。

↑四国犬です。普通の犬ですね。弥生犬と似てるとは思えませんが。

体格は、縄文犬よりも少し大きかったようです。

2つの犬種で、もっとも違うのは、人との関係。

縄文犬が家族として扱われ、丁寧にお墓に埋葬されたことは、先ほど書きました。

でも、弥生時代の遺跡からは、犬の墓が出ないのです。

犬の骨が出るのは、ごみ捨て場。

しかもその骨は鋭く切断されており、明らかに調理された跡だそうです。

おそらく、狩りが出来なくなった犬は、食べられてしまったのでしょう。

↑猫鍋は知ってましたが、犬鍋もあるんですね。

人間が残酷になったわけではないと思います。

環境が、人と犬との関係を変えたのです。

寒冷化と戦乱です。

↑1983(昭和58)年の使い捨てカイロのCM。小学校で流行った気がします。

さて、2つの犬種ですが、もちろん今は残っていません。

絶滅したと言うよりは、交雑してしまい……。

純粋種としては残らなかったということでしょう。

現在の日本犬の共通の祖先になります。

北海道犬や琉球犬など、本州と離れた地域の犬は、縄文犬の特徴を残しているそうです。

これは、人と同じですね。

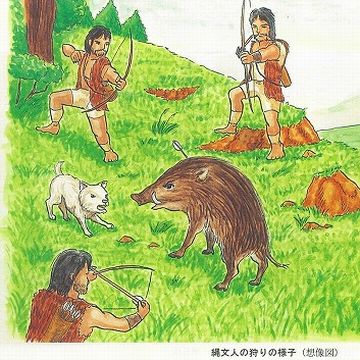

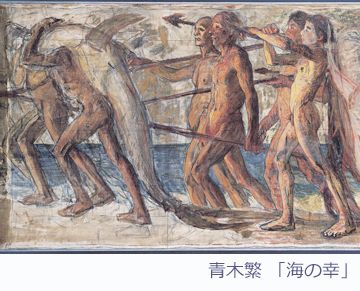

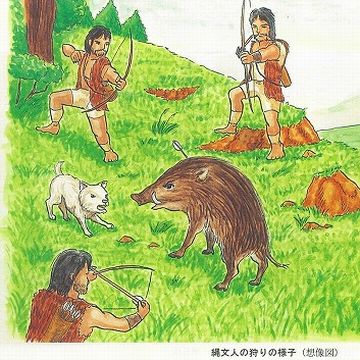

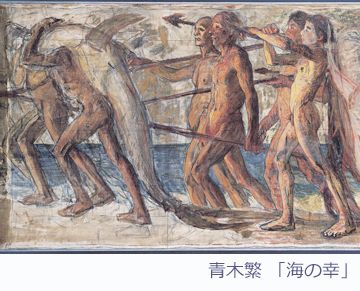

↓続いての写真は、こちら。

↑「み」

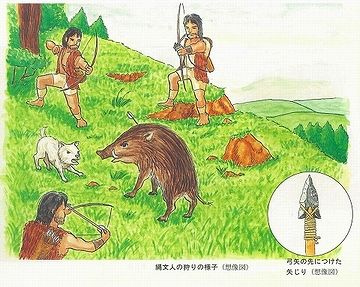

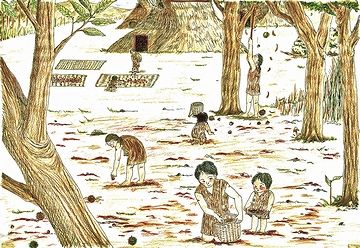

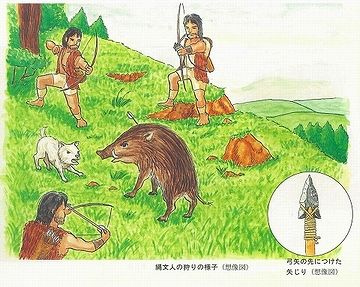

またまた歴史を遡り……。

こちらは、縄文人の一家です。

母親は、土器を作ってます。

子供は、土器を造る土をもらい、粘土遊びをしてます。

そこへ、父親が、大きな魚を銛で突いて帰ってきました。

夕食のごちそうを期待して、犬も大喜びです。

ちなみにこの犬が、縄文犬です。

↑「み」。さすが、猟犬だけあって、引き締まってます。

縄文時代というと、狩猟にたよる不安定な生活を想像してしまいます。

弥生時代になりって、農耕が始まり……。

ようやく、安定した生活を手に入れることが出来たと。

でも、はたしてそうでしょうか?

この2つの時代では、気候が違うということを考慮しなければならないと思います。

すなわち、縄文時代は温暖で、弥生時代は寒冷です。

縄文時代は、早い話、農耕などする必要がなかったんじゃないでしょうか。

森には動物が駆け回り、秋になれば、採り切れないほどの実りがある。

↑三内丸山遺跡から出た、通称『縄文ポシェット』。右下は、中にはいっていたクルミ。

海も豊かで、粗末な石針や銛でいくらでも魚が連れた。

↑『新潟県立歴史博物館(長岡市)』の展示。ここは、何回か行きました。

毎日、ちょっと外に出れば、必ず食べ物を得られるとしたら……。

農耕など、する必要があるでしょうか?

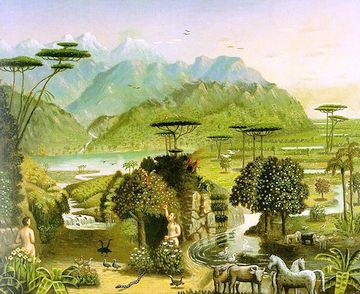

なんだか、エデンの園みたいな暮らしを想像してしまいますね。

↑エラストォウス・ソールズベリー・フィールド作『エデンの園』。

お酒もあったようですしね。

三内丸山遺跡からは、大量のニワトコの実が出土しています。

ニワトコの実は不味くて、飲みこむことも出来ないそうです。

それでは、その実を何に利用していたのかと云うと……。

煮出して発酵させ、お酒を作っていたのです。

↑酒造りの様子。くわしくは、こちらで。

ニワトコの実と一緒に、ショウジョウバエの蛹がたくさん出土したそうです。

ショウジョウバエは、発酵した果実によく集まります。

つまり、お酒を絞った後のカスを捨てたところに、ハエがたかったのでしょう。

お酒がある。

↑縄文時代の酒器だそうです。わたしが使ってる燗瓶とほとんど変わりません。

動物の肉がある。

木の実もある。

海の幸もある。

その日暮らしで、ぜんぜんオッケー。

朝起きたら、男は、縄文犬を連れてイノシシを狩るか……。

海に出て、魚を捕る。

女や子供は、森に入って木の実や山菜を採る。

で、お昼にはもう、帰ってくるのです。

女は、午後も土器を造ったりするのでしょうが……。

↑「み」

男どもは、獲物を捌いて、さっそく酒盛りです。

↑青森のお酒です。

良い気持ちで酔いつぶれて、1日が終わり。

まさしく、楽園の暮らしです。

こういう余裕があったからこそ、小児麻痺で寝たきりの子供を……。

介護して育てることが出来たわけです。

↑「み」。縄文時代の若い女性の人骨。寝たきりのまま成人してます。

↓さて、続いてはこちら。

↑「み」

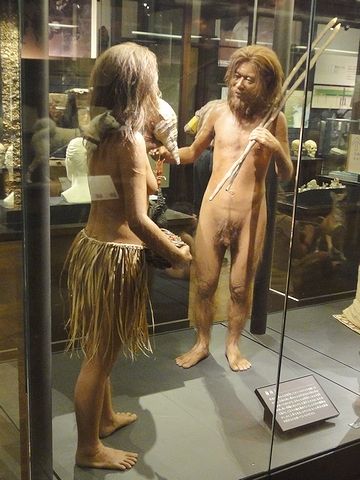

古代の変態ではありません。

以前、骨でご紹介しました。

↑「み」

そう、港川人ですね。

時代は、旧石器時代まで遡ります。

↑やはり、こういうイメージ。

まだ、服は無かったんですかね。

ま、沖縄だから暖かいのでしょうが。

わたしの画像は、角度が良くないので、拝借画像でご紹介します。

お父ちゃんが下げてるのは、ヤンバルクイナです。

↑飛べない鳥です。

お母ちゃんは、法螺貝と木の実を採ってきました。

どうやら、軍配はお母ちゃんに上がり、お父ちゃん、少々がっかりのようです。

港川人の身長は、男性で153~155cm、女性で144cm前後とのことです。

つまり、江戸時代の人と、同じ体型だったということです。

港川人の時代は、今から、約2万年前です。

江戸時代の人が、いかに小さかったかということがわかります。

一連の人形ですが、ほんとに表情が豊かです。

いったい誰が造ったのでしょう?

ネットを探しましたが、情報が見つかりませんでした。

↓さて、続いての写真はこちら。

↑「み」

見ればわかりますが、犬です。

なお、犬が進化して港川人になったわけではありません。

人類の歴史は、港川人で終了です。

パネルには、『伴りょ動物としての犬』とありました。

手前の白犬は、ハチ公だそうです。

秋田犬ですね。

どうやら、本物のハチ公の剥製のようです。

ハチが死んだのは、昭和10(1935)年3月8日。

渋谷川に架かる稲荷橋近くの路地で、死体が見つかりました。

死ぬまで、繋がれずにいたようです。

ご主人の上野英三郎氏が亡くなったのは、大正14(1925)年5月21日。

上野氏は、東京帝国大学農学部の教授でした。

教授会の後、脳溢血を起こし、そのまま帰らぬ人となりました。

享年53歳。

ハチとの暮らしは、わずか1年でした。

しかし、ハチは、ご主人の死後、10年も渋谷駅で帰りを待ち続けたのです。

↑晩年のハチ公。左耳が垂れてるのは、野犬に噛まれたためだそうです。

わざわざ、巨大な振り子を作り、それを見世物にしたのだと。

でも、違ったんです。

振り子は、巨大である必要があるのです。

というのは、小さい振り子では、軌道の変化が確認できるまで、振りが続かないのです。

まず、支点での摩擦や風の影響を小さくするためには、重たいおもりが必要です。

そして、長く振り続けるためには、振幅を大きくしなければなりません。

すなわち、長いケーブルが必要なのです。

ということで、フーコーの振り子は、巨大でなければならないというわけです。

これが逆に興行的に受けて、万国博覧会などで展示されることとなったのでしょう。

さて。

それではなぜ、軌道が変わるのかということですが……。

実は逆で、振り子の軌道は変わらないのです。

変わっていくように見える、ということです。

変わっていくのは、見ているわたしたちの立ち位置なのです。

一番わかり易い例は、北極のてっぺんです。

ここに、振り子を設置したとします。

振り子は、外からの力が加わらない限り、いつまでも同じ方向に振り続ける性質をもっています。

つまり、振り子が振れる向きは、宇宙空間に対して一定になります。

しかし、見る人が立っている地表面は、地球の自転により左に回転しています。

すると、まるで振り子の振れる方向が、右に回転しているように見えるのです。

↑上の図を見つけたとき、『コリオリの力』というのが気になりました。

ココリコじゃありませんよ。

Wikiによると……。

『コリオリの力とは、回転座標系上で移動した際に移動方向と垂直な方向に移動速度に比例した大きさで受ける慣性力の一種』だそうです。

さっぱりわかりません。

どうやらわたしには……。

一流の狙撃手になる資格が無いようです。

は?、と思われる方もおられると思います。

実は、長距離狙撃を成功させるためには、『コリオリの力』を理解してなければならないのです。

地球の自転により、弾道が変わってしまうからです。

もちろん、ゴルゴ13は、この理論に習熟しています。

実際、ゴルゴ13が、『コリオリの力』を計算して狙撃するというシーンがあるそうです(参照)。

さて。

実は、わたしが理解できたのは……。

北極点でのフーコーの振り子の説明だけです。

北極点以外の場所を考えると、頭の中で糸がこんがらがります。

さらに、赤道では振れる向きが変わらないというのは、さらにさっぱりわかりません。

鉄棒の大車輪みたいに振れそうですけど。

赤道は、自転の影響を、一番受けているはずです。

赤道の距離は、約4万キロ。

これを、24時間で一周してるわけです。

これを時速になおすと、ぶったまげますよ。

4万キロ÷24時間≒1,667㎞/h。

音速(1,225㎞/h)を遥かに超えてます。

↑この人、なんでいつもこのポーズなんですかね?

赤道に住む人は、どうして立っていられるのでしょう。

さっぱりわかりません。

↓『ヒグマ渡来の歴史』。

↑「み」

↓だそうです(説明略)。

↑「み」

↓コウモリだけが知っている(説明略)。

↑「み」。こんな雑な写真1枚から、説明なんかできまへん。

↓これは、知ってます。

↑「み」

実感として感じたこともあります。

動物ではなく、植物です。

前の会社で、北海道に社員旅行に行ったんです。

当時、新潟空港から、北海道の女満別空港まで直行便がありました。

オホーツク海方面に便が良かったんですね。

『小清水原生花園』などを見学しました。

↑わたしが行ったときは、こんなに花盛りではありませんでした。

一番面白かったのは、網走刑務所でした。

↑天井にいるフンドシの人物は「昭和の脱獄王」白鳥由栄。

網走刑務所を含め、4回脱獄しました。

網走刑務所では、鉄枠に味噌汁を噴きかけ続けて錆びさせて外し……。

天井の木枠を抜けるときは、肩の関節を外したそうです。

このときの見学では、お土産に網走刑務所のゾーリを買って帰り、母に呆れられました。

↑これこれ。

玄関に出すことを固く禁じられたので、ベランダの水やりのときに履いてました。

どうも水に弱いらしく、しばらくすると、バラバラに分解してしまいました。

話が逸れました。

その旅行のとき、道端の植物が、やたらとデカいことに驚きました。

↓の解説文にあるとおり、確かフキも見ましたね。

トトロが傘にしたフキみたいにデカかったです。

↑これは秋田の蕗ですが、このくらいあった気がします。

秋田蕗は食用になるようですが、北海道のも食用なんですかね?

ものすごく食べでがありそうです。

それとデカかったのが、水芭蕉でした。

↓江間章子(新潟県上越市出身)作詞の『夏の思い出』は、とても好きな曲です。

「♪水芭蕉の花が咲いている 夢見て咲いている 水のほとり」というフレーズが印象的ですね。

水芭蕉には、可憐な花のイメージを抱いてました。

↑尾瀬の水芭蕉。思っている以上に大きい花だということがわかります。

ところが、北海道の水芭蕉は違いました。

まるで、白菜が立ってるみたいでした。

↑北海道石狩市『マクンベツ湿原』。この写真は、まだ成長途上のようです。大きいものは、1メートルを超えるとか。白菜どころではありません。

まさに、「北海道はでっかいどう」なんですね。

↓そうそう、『ベルクマンの法則』でした。

↑「み」。書かれてる内容については、↓で説明します。

↓イノシシが、3体並んでます。

↑「み」

左から、長野県、山口県、西表島のイノシシ。

もちろん、すべて成体のイノシシです。

明らかに、大きさが違います。

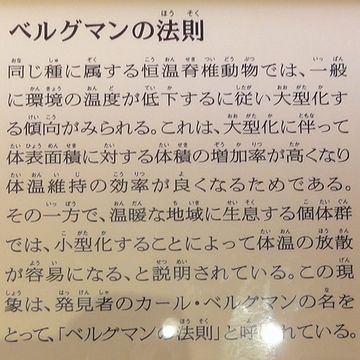

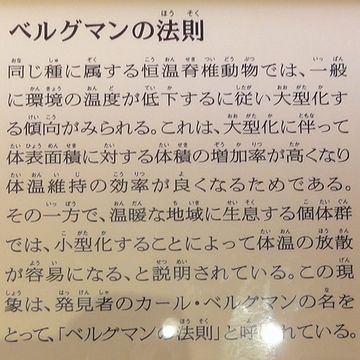

ベルクマンの法則は、1847年、ドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマンがに発表したものです。

↓復習してみましょう。

+++++++++++++++++++++++++++++++

『恒温動物においては、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体重が大きく、近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息する(Wikipedia)』

+++++++++++++++++++++++++++++++

ではなぜ、寒冷な地では身体がデカくなり、温暖な地では小さくなるのかと云うと……。

体温を維持するためには、身体が大きい方が得か、小さい方が得かという話です。

恒温動物は、体内で常に熱を生産しています。

その熱は、体表面から放出されます。

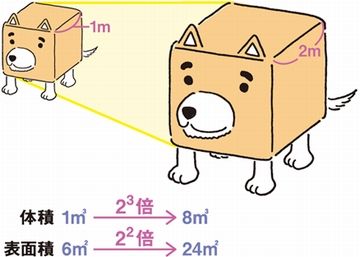

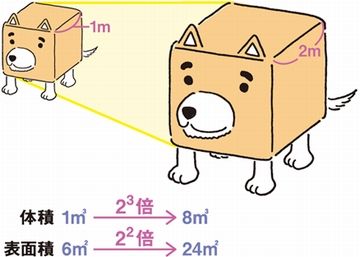

体内での熱生産量は体重に比例し、放熱量は体表面積に比例します。

体長の3乗が体重であり、体長の2乗が体表面積です。

つまり、熱生産量は体長の3乗に、放熱量は体長の2乗に比例します。

これは、体長が大きくなるにつれ、体重当たりの体表面積は小さくなることを意味してます。

寒冷な地域では、体温を維持するために、熱生産量を高め、放熱を抑える必要がありますから……。

体重あたりの表面積は小さい方がいい。

すなわち、大型である方が有利となります。

↑北海道の紋別で仕留められたヒグマ。400キロあったそうです。

逆に温暖な地域では、放熱が大事になりますから、体重あたりの表面積は大きい方がいい。

つまり、小型である方が有利ということです。

この法則はあくまで、恒温動物におけるものです。

変温動物では、逆になる場合が多いです。

虫などになると、寒冷地では活動期間が短く、大きくなれません。

熱帯の方が、巨大な昆虫がいますよね。

↑世界一大きいキリギリス『ニューギニアオオコノハギス』。さぞやかましいでしょうね。

蛇などの爬虫類では、体温を上げるためには日光浴をしなければなりません。

身体が大きいと、体温が上がるまで時間がかかります。

その間、活動できなくなってしまいます。

アナコンダとなどの巨大な蛇は、体温を上げる必要のない暑い地域に住んでます。

↑とっ捕まったアナコンダ。このサイズになると、ワニを丸呑みにするそうです。

↓ユキツバキとヤブツバキの分布図。

↑「み」

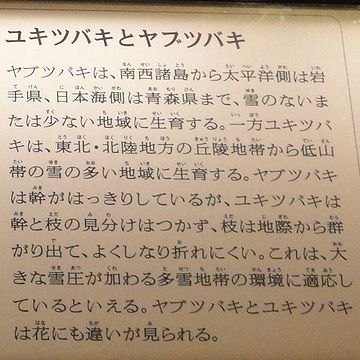

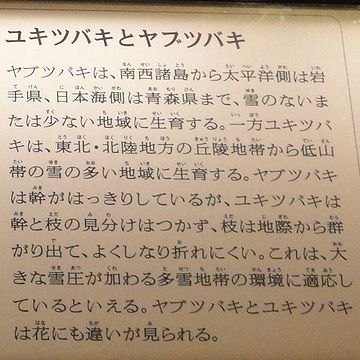

↓解説です。

↑「み」

上の図で、濃い緑色の部分は、両方のツバキの分布がない地域。

それを囲むように、日本海側と太平洋側の海岸で、ヤブツバキの分布が北の方まで伸びてます。

これはおそらく、川に落ちた種が海に出て……。

それを、海流が運ぶからでしょう。

↑種はかなり大粒です。

日本海側は、対馬海流が北上してます。

でも、太平洋側では親潮が南下してます。

おそらく、対馬海流に乗った種の一部は、そのまま津軽海峡を抜け……。

親潮に引きずられて南下し、海岸に漂着するんだと思います。

つまり、日本海側と太平洋側では、種の流れる方向が逆ということです。

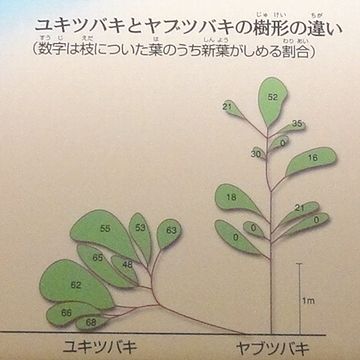

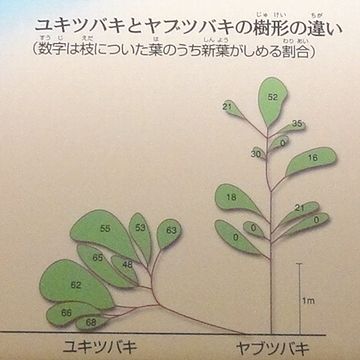

↓樹形の違い。

↑「み」

ユキツバキは、冬期、雪に潰された状態になります。

このことから、耐寒性の強い樹木と誤解されがちですが……。

逆です。

耐寒性は、ヤブツバキよりも劣ります。

雪の中は、風も吹かず、温度も0度前後に保たれます。

いわば、雪の布団をかぶって、ぬくぬくと過ごしているのです。

なので、ユキツバキを、雪の積もらない海岸沿いなどに植えると……。

寒風にやられ、枯れることもしばしばです。

北関東などでも、まず育たないでしょう。

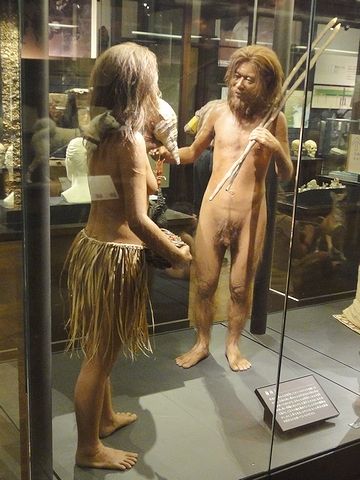

↓ガイコツ。

↑「み」

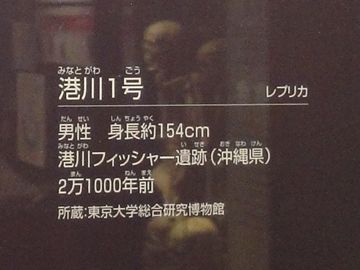

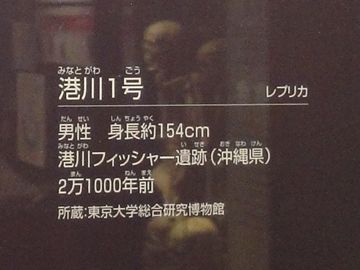

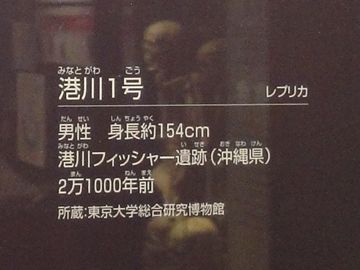

沖縄県に住んでた、港川人です。

これは、『港川1号』と呼ばれる人骨のレプリカ。

↑「み」

沖縄県島尻郡具志頭村港川(現在の島尻郡八重瀬町字長毛)で発見されたことから、こう呼ばれてます。

全身骨格の形で残っている日本の人骨の中では、最も古いものだそうです。

肋骨は、造り物のようですね。

港川人の身長は、男性で155㎝、女性で145㎝程度。

ちっちぇーと思われるかもしれませんが……。

これは、江戸時代の日本人の平均とほぼ同じです。

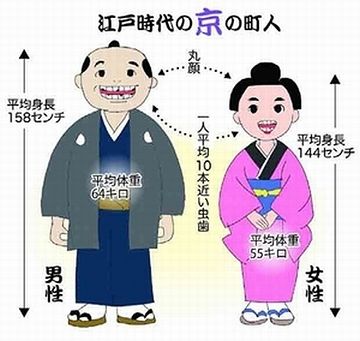

↑しかし、こんなに体重があったんですか? 明らかにメタボですよ。京は裕福だったからでしょうか。

かつて、港川人は縄文人の祖先ではないかと考えられてきました。

しかし、近年の研究で、本土の縄文人とは異なる集団だった可能性が高いとされてます。

オーストラリア先住民や、ニューギニアの集団に近いとのことです。

↓『港川1号』から復元された顔です。

確かに、ニューギニア系ですね。

↓縄文と弥生の食生活。

↑「み」

縄文時代は、常に飢えに怯えるその日暮らしで……。

弥生時代に入り、農耕が始まると、豊かで平和な暮らしが出来るようになった。

と、思いがちですが……。

実は、まったく逆です。

農耕が始まると、穀物を蓄えるようになります。

すなわち、富の蓄積が始まるのです。

当然、貧富の差が生じ、富の収奪も起きます。

つまり、戦乱の時代に入っていくのです。

↓縄文時代の若い女性の人骨。

↑「み」

四肢の骨が異常に細く、生まれつき寝たきりだったろうと云われてます。

ポリオ(小児麻痺)だったようです。

この骨は、20歳前後のものだそうです。

すなわち、その歳になるまで彼女は、ずっと介護されて育ったのです。

胸が熱くなりますね。

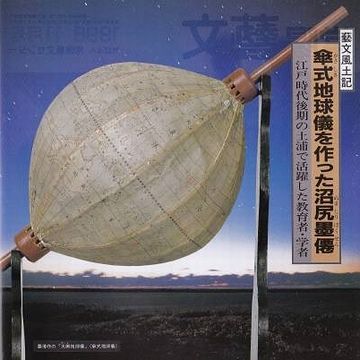

↓さて、わたしの大好物のお人形です。

↑「み」。

↓この前の写真が、縄文人の少女の骨でした。

↑「み」

いきなり時代が飛びましたね。

順番に見てたと思うんですが。

この場面は、もちろん江戸時代です。

背中の男性は、寺子屋の先生。

向かい合うのは、わが子を初めて寺子屋に連れてきた母親。

先生の前にある球状のハリボテは、なんと地球儀だそうです。

発明したのは、土浦の沼尻墨僊(ぬまじりぼくせん)。

寺子屋では、読み書き算盤はもちろん、このような高等教育もなされてました。

江戸人の識字率の高さには、黒船などでやってきた外国人も驚いてたようです。

外国では、読み書きが出来るのは知識階級だけ。

19世紀のイギリスでも、下層階級の識字率は、10%くらいだったそうです。

それに対し、江戸では、庶民の70~80%が、読み書きできたとか。

江戸の中心部では、100%近かったようです。

教育は進んでいましたが……。

劣っていたのが、体型です。

江戸期の人の体型は、すっかり縄文時代レベルに戻ってしまいました。

平均身長は、男性で155~158㎝、女性で143~146㎝。

弥生時代は、男性で163㎝、女性で152㎝だったそうです。

江戸期というのは、日本人の身長が、もっとも低かった時代だとか。

なぜかということですが……。

ひとつには、肉食がタブー視され、動物性タンパク質の摂取が減ったということがあるそうです。

↑山くじらとは、猪のこと。食べなかったわけではなく、“薬食い”と云って、風邪を引いたりしたときに食べてたみたいです。このころの人は、クジラは魚だと思ってたんでしょうね。

ですが、わたしはもっと大きな理由として、江戸の人口密度もあるんじゃないかと思います。

江戸は、武士の街で、武家地は、江戸の64%もあったそうです。

↑緑が武家地。赤が町人地。白が寺社地。

広大な敷地です。

寺社地も、15%。

残りの21%の土地に、商人や職人たちが住んでました。

町人は人口の半分を占めてましたから、いかにせせこましい暮らしをしてたか想像できます。

長屋とかですね。

でも、狭い土地でも、人間が小さくなれば、相対的に狭くなくなります。

↑『縮みゆく人間』。1957年のアメリカ映画。原作は、同名のSF小説(リチャード・マシスン/1956年)。現在、3度目の映画化が進められてるそうです。

ひょっとしたら、大男や大女は、生き辛かったんじゃないでしょうか。

で、いじめられたりする。

特に大女は、体力を見こまれて、郊外の農家に嫁に出される。

↑見世物にはなったようです。上は3姉妹。中央が姉で16歳。「身のたけ六尺八寸余・重サ三十八貫目余」とあります。身長204㎝、体重143kgになります。

そんなこんなで、江戸では、チビの血筋が濃くなったんじゃないでしょうか。

↑右はもちろん、池乃めだか師匠。左はナイナイの岡村ですから、その小ささがわかります。

あと、正座の普及もあるんじゃないかな。

調べてみたら、正座という座り方、さほど歴史のあるものじゃありませんでした。

まさしく、広まったのは、江戸初期だとか。

↑江戸城の新年。ひれ伏すのは諸大名。正座の普及は、こういうことを始めたからですかね。

この座り方が普及することにより……。

江戸時代の人は、どんどん短足になっていったんじゃないでしょうか。

↑これは、豚足。

そんな短期間で、脚の長さが変化するかと云われるかも知れませんが……。

戦後の日本人の体型の変化は、江戸時代の比じゃないでしょう。

↓戦後のほんの50年くらいで、身長が10㎝も違ってます。

↑伸びたほとんどが、脚でしょう。生活が洋風になり、正座しなくなった影響が大きいと思います。

さて、江戸時代を掘り下げていくとキリがないので、先に進みましょう。

↓次に撮った写真です。

↑「み」

やはり、時代が遡りました。

デタラメに歩いてるから、こういうことが起こります。

この写真は、中世の街中だそうです。

ハゲのジイサマは、もちろん僧侶です。

対する2人は、どういう関係でしょうか。

『国立科学博物館』の解説を読むと、親子ではないそうです(こちら)。

この解説文には、「このころはすでに、見知らぬ他人との出会いが日常化していた」とあります。

よくわからない文章です。

この3人の、誰と誰が見知らぬ他人なのでしょう?

お坊さんが、知らない人を呼び止めて、説法でも始めたんですかね。

↑もちろん、日蓮ではありません。

とても、そんな場面には見えません。

もし、女性と女の子が見知らぬ他人なら、明らかに人さらいです。

坊さんの風体をしてるのは、実は、人買いの親玉でしょうか。

↑溝口健二『山椒大夫』。原作はもちろん、森鴎外。悲しすぎるので、読めません。

見知らぬ他人で思い出したことがあります。

江戸時代の出来事です。

天明3(1783)年、浅間山が大噴火しました。

↑『浅間山天明大噴火之図』

現在観光地となってる、『鬼押し出し』が出来た噴火です。

↑『鬼押出し園』という公園になってます。運営はプリンスホテル。入園料、取られます(大人650円)。

この噴火で、群馬県の鎌原村(現在の嬬恋村)が火砕流に飲み込まれ、埋まってしまったのです。

日本のポンペイと呼ばれてます。

↑この本、持ってます。

現在、嬬恋村にある観音堂には、15段の石段があります。

昭和に入って、ここの発掘調査が行われました。

すると、石段は土の下にどんどん続いており……。

結局、50段あったことがわかりました。

そして、その石段の下から11段目あたりで、2体の亡骸が発掘されたのです。

若い女性と、年老いた女性のものでした。

↑『嬬恋郷土資料館』の駐車場にある案内板より。館内は撮影禁止だそうです。

性別や年齢までわかったのは、非常に保存状態が良かったからだそうです。

骨はピンク色で、頭部には髪の毛も残ってとか。

2体は、重なっていたそうです。

若い女性が年老いた女性を背負って階段を登っているとき……。

火砕流に襲われ、埋まってしまったと考えられます。

おそらく、若いお嫁さんが、お姑さんを背負ってたんじゃないでしょうか。

お姑さんは、「わたしを置いて、おまえだけ逃げろ」と、お嫁さんの耳元で叫んだ。

でも、お嫁さんは聞かなかった。

そして……。

そんなことを考えると、胸が痛みます。

火砕流は、非常にドライな土石の流体で、スピードが速いことが特徴です。

鎌原村を飲みこんだ火砕流は、秒速20メートルだったと考えられてます。

100メートルを5秒で駆け抜ける速度です。

目で見えてから逃げ始めたら、間違いなく追いつかれます。

逃げ切るには、高いところに登るしかないわけですが……。

この2人は、間に合わなかったということです。

この噴火が起こる前、鎌原村の人口は、570人でした。

噴火後に生き残った人は、93人だったそうです。

↑赤丸が観音堂。93人は、全員ここに逃げた人たちだとか。

生存率、16%です。

生き残った人も、家族を失ってしまった人がほとんどでしょう。

普通であれば、生き残った人たちは、火砕流に埋まった村を捨て……。

別の土地に移住するんじゃないでしょうか。

ポンペイの生存率は、鎌原村よりずっと高かったそうです。

でも、ポンペイは打ち捨てられ、復興されることはありませんでした。

しかし、鎌原村の生き残った93人は、ここに留まりました。

見知らぬ土地で、気兼ねして暮らすよりも……。

どんなに変わり果てても、生まれ育った土地で生きたいと思ったのでしょうか。

もちろん、土木機械などはありませんから、昔の村を掘り出すことは出来ません。

一面の岩石の上に、新しい村を作り直すことにしたのです。

↑現在の観音堂付近。

このとき取られた施策が、実に驚くべきものでした。

生存率16%ということは、家族をすべて失ってしまった人がほとんどだったはず。

生き残った人々がバラバラに暮らしていたのでは、復興はままなりません。

壮年ならなんとかなるかも知れませんが、老人や子供1人では、生きていくことさえ出来ません。

では、どうしたかと云うと……。

まず、壮年の男女を組み合わせ、新たな夫婦としました。

更にその夫婦に、生き残った老人、子供を足して、新しい家族を作ったのです。

そんなことが果たして出来るのかという気がしますが……。

そうするしか無かったのでしょうね。

昔の村では、貧富の差も多少はあったでしょうが……。

生き残った人たちは、すべて無一文の身一つです。

逆に、そのことが、利点となったのかも知れません。

さっき、新しい「家族」と書きましたが……。

むしろ、新しい「家」でしょうね。

日本人の「家」という概念の根深さを、改めて再認識する気がします。

↑江戸時代の農作業は、家族が力を合わせなければ出来ません。

さて、また話が脱線しました。

『国立科学博物館』に戻ります。

↓次の写真はこれ。

↑「み」。

時代が、更に遡りました。

これは、弥生時代です。

父親の担いでるのは、鋤でしょうか?

夕餉の支度が出来てます。

子供と一緒にいる犬は、弥生犬だそうです。

犬は、単なるペットではありません。

第1の役割は、警護だったそうです。

もちろん、野生動物から田畑を守るという役目もあったでしょうが……。

夜陰に乗じて攻めてくる、ほかの部落の兵士を見つけ……。

吠え立てて知らせる役目もあったはずです。

弥生時代は、戦乱の時代でもあったからです。

気候も寒冷化し、飢饉もあったことでしょう。

↑鎌倉時代ころ、こんなに暖かかったのは意外でした。実際、新潟平野では、平安から鎌倉にかけての遺跡が出ないそうです。すなわち、このころは海の底になっていたということです。

そして、飢饉のときには……。

犬は、食料にされるという役目もあったのです。

↑これがホントの“ホットドッグ”。

かわいそうなどとは言っていられません。

食べなければ、生きていけないのです。

泣きながら食べたのでしょうね。

そのあたりは、狩りの重要な相棒だった縄文犬とは違うようです。

縄文人にとっては、犬は家族の一員でした。

犬のお墓が、たくさん見つかってます。

↑遺跡ではありません。バス停です。和歌山県紀の川市にあります。由来は定かでないようです。

犬の骨の上には花粉の痕跡が認められ……。

おそらく、遺体の上には花が添えられたのだろうということです。

骨折が治癒した犬の骨も見つかっており……。

怪我をして猟ができなくなっても、大切に飼われてたことが伺われます。

さて、弥生犬・縄文犬と、説明しないまま使ってしまいました。

簡単に補足いたします。

まず、時代順に縄文犬(じょうもんけん)から。

犬の骨は、縄文時代の早期の遺跡からも見つかるそうです。

ユーラシア大陸から渡ってきた人が連れていたと云われています。

サイズは中型犬。

立ち耳に巻き尾という、柴犬に似た特徴を持ちます。

ただ、顔は柴犬より細面で、額から鼻にかけての段差がなく、狐に近い顔つきだったようです。

↑キツネ(上)と柴犬(下)。微妙ですけどね。

役割は、先ほど書いたように、猟犬であり番犬です。

続いて、弥生犬(やよいいぬ)。

弥生犬は、弥生時代、ユーラシア大陸から渡ってきた人たちが連れていた犬です。

縄文犬より、さらに家畜化が進められた犬種。

外見は、今の日本犬にさらに近いそうです。

↑『大阪府立弥生文化博物館』の展示。顔がのっぺりして、人面犬みたいですね。ほんとでしょうか。

頭骨の形は、四国犬に酷似してるそうです。

↑四国犬です。普通の犬ですね。弥生犬と似てるとは思えませんが。

体格は、縄文犬よりも少し大きかったようです。

2つの犬種で、もっとも違うのは、人との関係。

縄文犬が家族として扱われ、丁寧にお墓に埋葬されたことは、先ほど書きました。

でも、弥生時代の遺跡からは、犬の墓が出ないのです。

犬の骨が出るのは、ごみ捨て場。

しかもその骨は鋭く切断されており、明らかに調理された跡だそうです。

おそらく、狩りが出来なくなった犬は、食べられてしまったのでしょう。

↑猫鍋は知ってましたが、犬鍋もあるんですね。

人間が残酷になったわけではないと思います。

環境が、人と犬との関係を変えたのです。

寒冷化と戦乱です。

↑1983(昭和58)年の使い捨てカイロのCM。小学校で流行った気がします。

さて、2つの犬種ですが、もちろん今は残っていません。

絶滅したと言うよりは、交雑してしまい……。

純粋種としては残らなかったということでしょう。

現在の日本犬の共通の祖先になります。

北海道犬や琉球犬など、本州と離れた地域の犬は、縄文犬の特徴を残しているそうです。

これは、人と同じですね。

↓続いての写真は、こちら。

↑「み」

またまた歴史を遡り……。

こちらは、縄文人の一家です。

母親は、土器を作ってます。

子供は、土器を造る土をもらい、粘土遊びをしてます。

そこへ、父親が、大きな魚を銛で突いて帰ってきました。

夕食のごちそうを期待して、犬も大喜びです。

ちなみにこの犬が、縄文犬です。

↑「み」。さすが、猟犬だけあって、引き締まってます。

縄文時代というと、狩猟にたよる不安定な生活を想像してしまいます。

弥生時代になりって、農耕が始まり……。

ようやく、安定した生活を手に入れることが出来たと。

でも、はたしてそうでしょうか?

この2つの時代では、気候が違うということを考慮しなければならないと思います。

すなわち、縄文時代は温暖で、弥生時代は寒冷です。

縄文時代は、早い話、農耕などする必要がなかったんじゃないでしょうか。

森には動物が駆け回り、秋になれば、採り切れないほどの実りがある。

↑三内丸山遺跡から出た、通称『縄文ポシェット』。右下は、中にはいっていたクルミ。

海も豊かで、粗末な石針や銛でいくらでも魚が連れた。

↑『新潟県立歴史博物館(長岡市)』の展示。ここは、何回か行きました。

毎日、ちょっと外に出れば、必ず食べ物を得られるとしたら……。

農耕など、する必要があるでしょうか?

なんだか、エデンの園みたいな暮らしを想像してしまいますね。

↑エラストォウス・ソールズベリー・フィールド作『エデンの園』。

お酒もあったようですしね。

三内丸山遺跡からは、大量のニワトコの実が出土しています。

ニワトコの実は不味くて、飲みこむことも出来ないそうです。

それでは、その実を何に利用していたのかと云うと……。

煮出して発酵させ、お酒を作っていたのです。

↑酒造りの様子。くわしくは、こちらで。

ニワトコの実と一緒に、ショウジョウバエの蛹がたくさん出土したそうです。

ショウジョウバエは、発酵した果実によく集まります。

つまり、お酒を絞った後のカスを捨てたところに、ハエがたかったのでしょう。

お酒がある。

↑縄文時代の酒器だそうです。わたしが使ってる燗瓶とほとんど変わりません。

動物の肉がある。

木の実もある。

海の幸もある。

その日暮らしで、ぜんぜんオッケー。

朝起きたら、男は、縄文犬を連れてイノシシを狩るか……。

海に出て、魚を捕る。

女や子供は、森に入って木の実や山菜を採る。

で、お昼にはもう、帰ってくるのです。

女は、午後も土器を造ったりするのでしょうが……。

↑「み」

男どもは、獲物を捌いて、さっそく酒盛りです。

↑青森のお酒です。

良い気持ちで酔いつぶれて、1日が終わり。

まさしく、楽園の暮らしです。

こういう余裕があったからこそ、小児麻痺で寝たきりの子供を……。

介護して育てることが出来たわけです。

↑「み」。縄文時代の若い女性の人骨。寝たきりのまま成人してます。

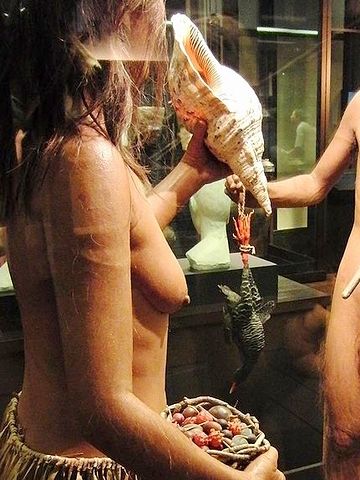

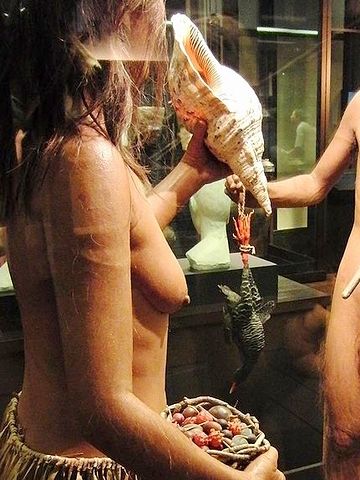

↓さて、続いてはこちら。

↑「み」

古代の変態ではありません。

以前、骨でご紹介しました。

↑「み」

そう、港川人ですね。

時代は、旧石器時代まで遡ります。

↑やはり、こういうイメージ。

まだ、服は無かったんですかね。

ま、沖縄だから暖かいのでしょうが。

わたしの画像は、角度が良くないので、拝借画像でご紹介します。

お父ちゃんが下げてるのは、ヤンバルクイナです。

↑飛べない鳥です。

お母ちゃんは、法螺貝と木の実を採ってきました。

どうやら、軍配はお母ちゃんに上がり、お父ちゃん、少々がっかりのようです。

港川人の身長は、男性で153~155cm、女性で144cm前後とのことです。

つまり、江戸時代の人と、同じ体型だったということです。

港川人の時代は、今から、約2万年前です。

江戸時代の人が、いかに小さかったかということがわかります。

一連の人形ですが、ほんとに表情が豊かです。

いったい誰が造ったのでしょう?

ネットを探しましたが、情報が見つかりませんでした。

↓さて、続いての写真はこちら。

↑「み」

見ればわかりますが、犬です。

なお、犬が進化して港川人になったわけではありません。

人類の歴史は、港川人で終了です。

パネルには、『伴りょ動物としての犬』とありました。

手前の白犬は、ハチ公だそうです。

秋田犬ですね。

どうやら、本物のハチ公の剥製のようです。

ハチが死んだのは、昭和10(1935)年3月8日。

渋谷川に架かる稲荷橋近くの路地で、死体が見つかりました。

死ぬまで、繋がれずにいたようです。

ご主人の上野英三郎氏が亡くなったのは、大正14(1925)年5月21日。

上野氏は、東京帝国大学農学部の教授でした。

教授会の後、脳溢血を起こし、そのまま帰らぬ人となりました。

享年53歳。

ハチとの暮らしは、わずか1年でした。

しかし、ハチは、ご主人の死後、10年も渋谷駅で帰りを待ち続けたのです。

↑晩年のハチ公。左耳が垂れてるのは、野犬に噛まれたためだそうです。

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)