2016.9.24(土)

↓銭湯といえば、ペンキ絵。

↑「み」

しかし!

ここでひとつ、重要なポイントがあります。

銭湯のペンキ絵というのは、壁に、職人さんがその場で描くものです。

↑2~3時間で描きあげてしまうそうです。

この『子宝湯』を移築するにあたり……。

残念ながら、ペンキ絵の描かれた壁ごと移すことは出来なかったと思われます。

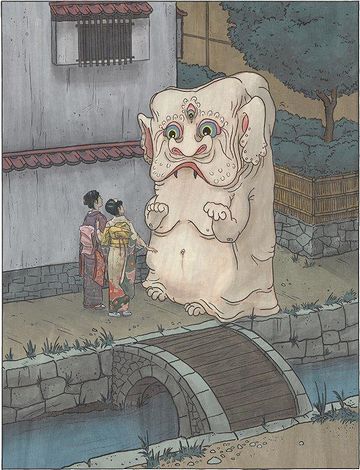

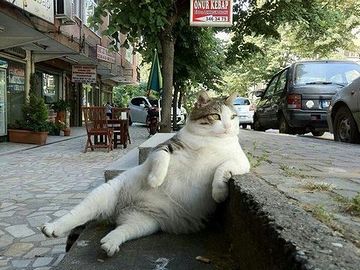

↑妖怪『ぬりかべ』。どうやってここまで来たんでしょう? 帰るのも大変ですよね。

つまり、この絵は、『江戸東京たてもの園』に移された後に描かれたもの。

↓サインがありました(拝借画像です)。

「ナカジマ」というのは、中島盛夫さんという絵師のサインだそうです。

1993(平成5)年は、『江戸東京たてもの園』が開園した年です。

中島盛夫さんは、1945(昭和20)年生まれ。

現在も、銭湯絵師として活躍しておられるようです。

↑中島さんです。

中島さんのホームページがありました。

上のペンキ絵を描いている後ろ姿も、中島さんのものです。

↓浴槽です。

↑「み」。光線の具合が良くなかったですね。

浴槽が、3つに別れてます。

温度が違ったんでしょうかね。

下の方では繋がってるみたいですが。

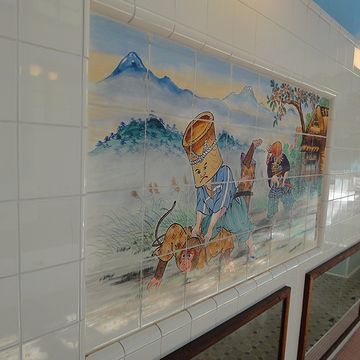

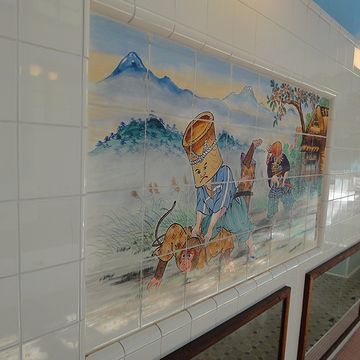

↓洗い場のタイルにも、絵が描いてありました。

↑「み」

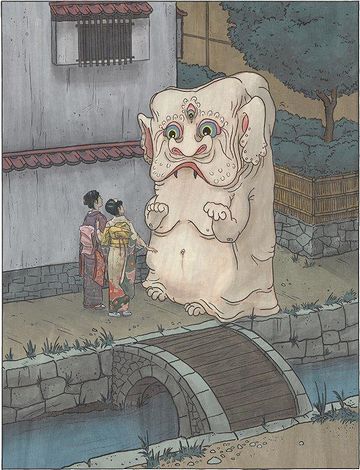

これは、『さるかに合戦』ですね。

この臼、頭の天辺で餅搗きされるんでしょうか。

あまりにも負担が大きいと思います。

しかし、おとぎ話の猿って、悪役ばかりに思えます。

“猿の恩返し”とか、無いですよね。

人間に似てる姿が、ずる賢く見えるからでしょうか。

案外、人間が人間に感じる負の心象を、猿に身代わりさせてるのかも知れません。

↓こちらは、『舌切雀』。

↑「み」

↓着物を着たスズメがおちゃめです。

↑「み」

子供の体を洗いながら、お母さんが絵に描かれたお話を、語って聞かせたんでしょうか。

男の子は、成長すれば女湯に入れなくなりますから……。

まさしく、子供のときだけの思い出ですね。

タイルに描かれる絵は、“タイル絵”と呼ぶそうです。

ペンキ絵とは、タッチがまったく違います。

道具も違うでしょう。

当然、描く職人さんは異なります。

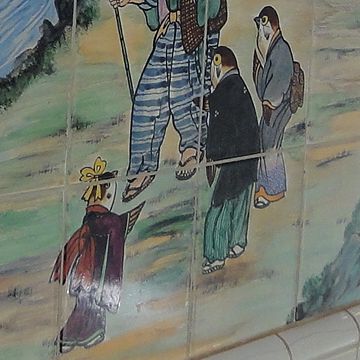

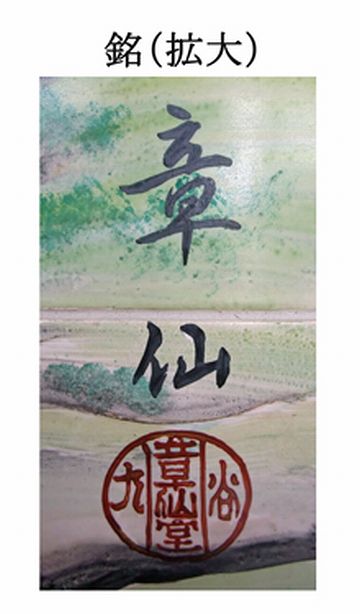

タイル絵の脇に、銘が入ってます。

↑拝借画像です。

黒文字は、“章仙”。

下の赤丸の中は、縦文字が“章仙堂”。

横文字は、“九谷”。

つまり、九谷焼(くたにやき)の絵師が描いたということです。

↑九谷焼は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器。

このタイルは、移築されたんでしょうかね。

情報を探してみましたが、見つかりませんでした。

目地で切り取れば、綺麗に剥がすことは可能だと思います。

↓脱衣所に戻ります。

↑「み」

これは、体重計ですね。

↓後ろの棚には、衣類を入れる籠が並んでます。

↑「み」

廃業するまで、このまんまだったんでしょうか?

今、営業してる銭湯は、鍵付きのロッカー式ですよね。

北千住には、泥棒がいなかったんですかね?

あるいは、誰もお金を持ってなかったのか?

↓男女の仕切りの上に掲げられた広告。

↑「み」

こちらは女湯なので、女性客向けの広告が並んでます。

広告料は、いくらくらいだったんですかね。

こちらに、掲示方法は違いますが、銭湯の広告料金が載ってました。

年間、1万8千円です。

思ったより安い気がします。

でもこれ、現在の広告ですからね。

昔の広告の効果は、今とは比べ物にならなかったんじゃないでしょうか。

意識して見てなくても、サブリミナル的に刷りこまれると思います。

ほぼ毎日見るわけですから。

さて、この広告の下は、一見、向こう側が見えてるようですが……。

男女の脱衣所の間ですから、そんなことはありません。

この部分は、鏡になってるんですね。

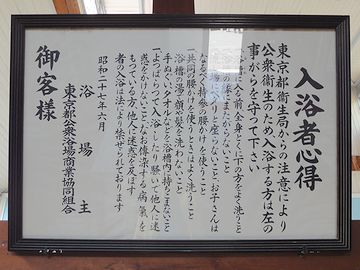

↓『入浴者心得』。

↑「み」

ウォシュレットの無い時代は、大腸菌などがウヨウヨしてたのかも知れません。

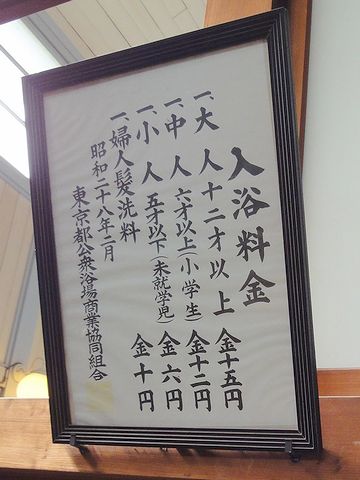

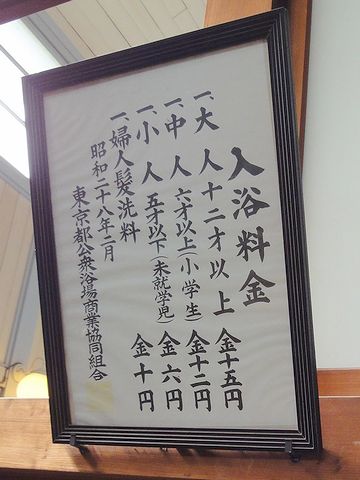

↓『入浴料金』。

↑「み」

昭和28年2月の料金表です。

移築当時、こんな昔の紙が残ってたとは思えませんので、おそらく復刻したのでしょう。

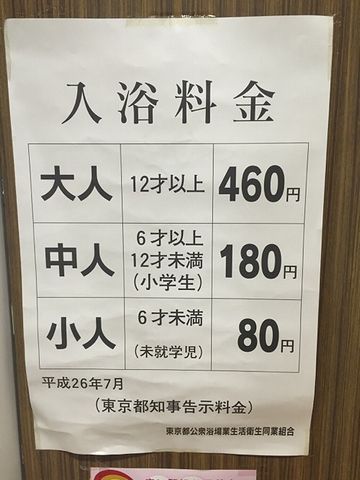

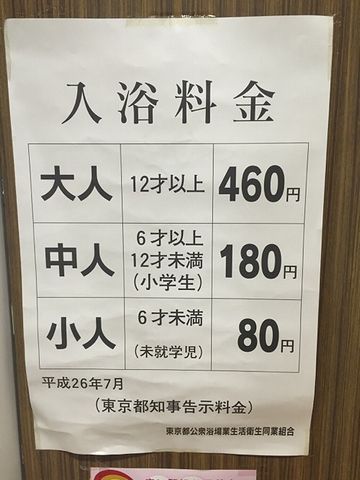

ちなみに、2016年時点での、大人の入浴料金は、460円。

毎日入ると、1ヶ月(30日換算)、13,800円。

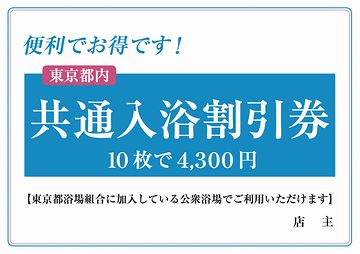

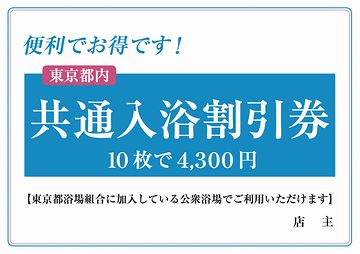

なお、東京の銭湯には回数券があり、10枚綴で4,300円だそうです。

1ヶ月分(30日換算)は、これ3冊ですから、12,900円です。

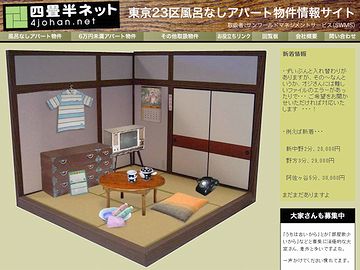

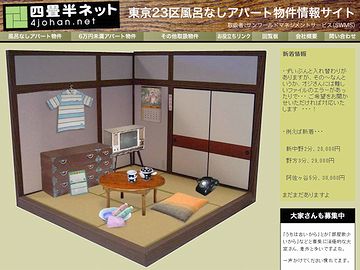

風呂無しアパートと風呂付きアパートの家賃の違いって、いくらくらいなんでしょうね。

ひょっとしたら、銭湯通いの方が安いのかも。

光熱費もかかりませんしね。

風呂掃除もしなくていいですから。

↑この部屋は、トイレもありません。トイレが共同の場合、掃除当番があると思います。やらないヤツがいたりして、トラブルのタネになりかねません。トイレだけは、部屋にあった方がいいと思います。

↓タイルに、何かの虫がいました。

↑「み」

白いタイルに、黒い胴体が目立ちまくってました。

身を隠すという習性が無いんでしょうか。

↑枝にぶら下がる『木の葉虫』。偶然、木の葉に似ていたために生き残った、という説もあるそうです。

↓再び浴槽の写真になります。

↑「み」

ここでわたしは、男湯に移ったようです。

さっきの女湯の浴槽とは、ちょっと違います。

大きさは、ほとんど変わらないと思うのですが……。

明らかに、深いです。

↑「み」。女湯の浴槽です。

↓よく見ると、男湯浴槽の内壁には、踏み段が付いてます。

↑「み」

小さい子は、これに腰掛けたりしたんでしょうか?

でも、女性と男性で、そんなに座高が違うものですかね。

↑2016年度から、座高測定は廃止になりました。理由は、「意味がないから」。78年間の測定記録って、いったい……。

深くしたら、水も光熱費もかかりますよね。

よーわかりませんが……。

江戸っ子が、熱い湯にやせ我慢して入ってる光景が目に浮かびました。

「てやんでー、べらぼうめ、ぬるいんだよ」とか言いながら、ゆでダコみたいになってたんじゃないでしょうか。

↑外人はこう反応するようです。

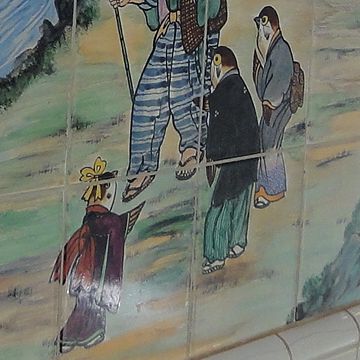

↓男湯の洗い場のタイル絵。

↑「み」

『那須与一』ですね。

古文で習った、“よっぴいてひゃう”という弓を引く描写が、印象に残ってます(参照)。

調べてみたら、『平家物語』でした。

中学古文だったみたいです。

平安時代の人だったんですね。

出身はその名の通り、現在の栃木県那須郡那珂川町だそうです。

でも、学問的には、実在したことを立証できてないとか。

↓もう1枚。

↑「み」

こちらは、『弁慶と牛若丸』。

どちらも、作者は女湯と同じです。

↓男湯のペンキ絵です。

↑「み」

もちろんこちらも、中島盛夫さんの絵です。

定番の富士山が描かれてます。

海の向うに富士山が見える場所って、どこでしょう?

西伊豆でしょうか?

↑西伊豆から眺める富士山。手前の山の感じが似てます。

ま、実在の場所とは限りませんが。

わたしが、『子宝湯』で撮った写真は以上でしたが……。

この『子宝湯』には、まだまだ見どころがあります。

以下、拝借画像でご紹介します。

↓唐破風下の彫刻。

まず、破風とは何かですが……。

↓これです。

別に珍しいものではありません。

瓦屋根の家には、必ずと云っていいほどあります。

それでは、唐破風と何か?

曲線を用いた破風のことなんです。

↑下の方の屋根が、唐破風。

名前から、中国伝来かと思いがちですが、日本特有の様式だそうです。

起源は平安時代に遡るとか。

曲線である必要は全く無いですから、完全に装飾を目的としたものでしょう。

この左右の破風板が頂点で合わさるところを、“拝み”と云います。

普通の家では、単に破風板が接合してるだけですが……。

寺社建築などでは、ここに“懸魚(げぎょ)”と云う飾りが付く場合が多いです。

本来は、文字どおり、魚をかたどった彫刻でした。

↑これは、中国雲南省落水郷で撮影されたもの。“懸魚”の原点でしょう。

火除けの願いが込められた飾りだったんですね。

↑名古屋城の鯱。これも、火除けのまじないです。

で、唐破風の“拝み”に取り付ける懸魚のことを……。

“兎毛通し(うのけどおし)”と呼ぶみたいです。

なんでこんな名前なのかは、調べてみましたが、さっぱりわかりませんでした。

どこの情報も、「兎毛通しと呼ぶ」で終わっており……。

何でそんな名前になったのか、どこにも書いてありません。

誰も疑問に思わないんですかね?

想像ですが、兎の毛がやっと通るくらい細密な彫刻ということじゃないでしょうか。

↑ウサギの抜け毛。

『子宝湯』の“兎毛通し”は、小鳥を襲う猛禽類みたいですね。

いずれにしろ、スゴい技術であることは間違いありません。

『子宝湯』の唐破風は、奥にも彫刻が有ります。

これは、宝船に乗る七福神だそうです。

↑竹内白雅『蓬莱宝船』。

まさしく、商売繁盛の守り神でしょう。

この位置の彫刻も、“兎毛通し(うのけどおし)”と呼ぶのかどうか……。

調べましたが、わかりませんでした。

ま、わたしの「調べた」は、ネット検索しただけですので、あてにはなりませんが。

↓脱衣所の『折り上げ格天井(ごうてんじょう)』。

格天井とは、角材を、正方形の格子(井桁状)に組んで、それに裏板を張った天井のことです。

わたしはずっと、普通の天井に、井桁状の飾りを付けたものと思ってました。

まったく逆でした。

この格子が、天井そのものなんです。

この上に、裏板を貼ったわけですね。

『折り上げ格天井』とは、周囲を湾曲させて立ち上げ、一段高くした天井のこと。

格式が高くなります。

天井の格式が顕著にわかる画像を見つけました。

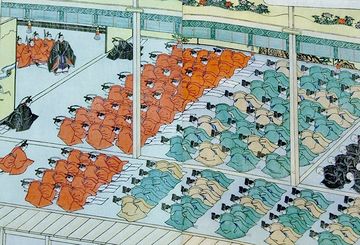

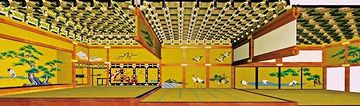

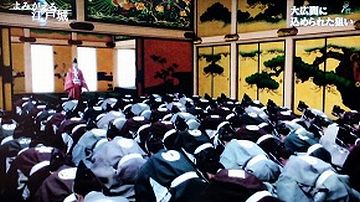

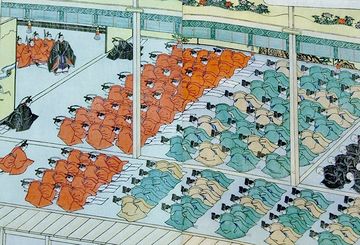

↓将軍による謁見などが行われた『江戸城』大広間ですね。

↑左端で立ってるのが将軍です。

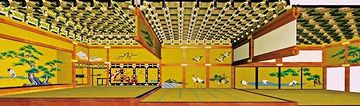

↓CGで復元された画像です。

畳の高さが、3段になってます。

右から、下段、中段、上段。

畳だけでなく、天井も違ってます。

下段は『格天井』、中段は『折り上げ格天井』、上段は『二重折り上げ格天井』。

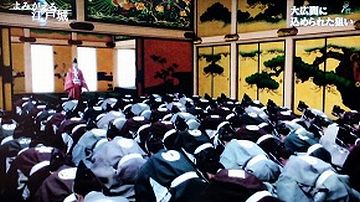

↓上段の『二重折り上げ格天井(CG画像)』です。

もちろん、上段には将軍が座ります。

↑上の絵の場面をCG化した画像。将軍が立っているのは、正月に行われる『立礼』という儀式だからです。将軍は一言、「いずれもめでたい」と言うだけだったとか。平伏してる大名たちは、一切顔を上げることが許されませんでした。

しかし、中段の『折り上げ格天井』の下は、最も格式の高い大名が座る席です。

それを、銭湯の脱衣所の天井にするんですから、大したものです。

ま、裏板を無地にしたのが、嗜みなのかも知れません。

格天井は、寺社にも使われますが、ここでもたいがい、絵が描かれてます。

↑『長徳寺(静岡県焼津市)』。

↓男湯側の広告です。

女湯と男湯、両方出してる広告主もいますが……。

片方だけというのも、多いようです。

女湯の広告と比べ見してて……。

ひとつ、不思議に思ったことがあります。

↓もう一度、わたしの撮った女湯側の広告を御覧ください。

↑「み」

一番左の広告。

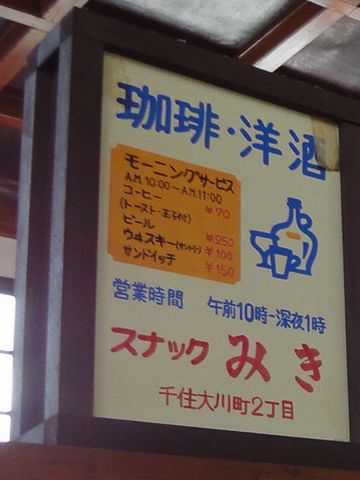

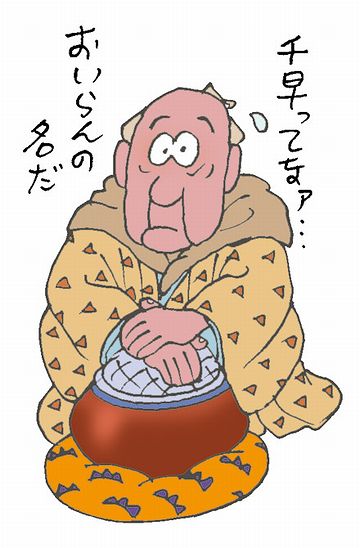

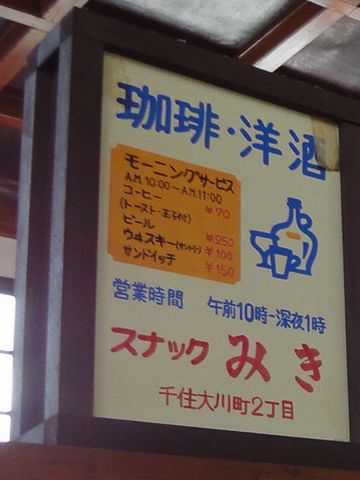

↓『スナックみき』。

↑「み」

スナックに客で来るのは男性でしょうから、男湯側に出すべきだと思うのですが……。

男湯側の広告には出てません。

ひょっとしたら、求人用ですかね?

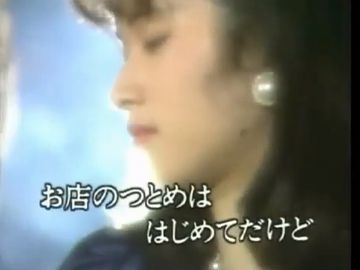

↑増位山太志郎『そんな女のひとりごと』

もう一度、広告を見回すと、電話番号が入ってるのが、ひとつもありません。

これって、ほんとの広告なんでしょうか。

裸だと、メモが取れないから?

でも、脱衣所ですから、ペンを持って来てればメモれます。

無くても、番台で借りられるでしょう。

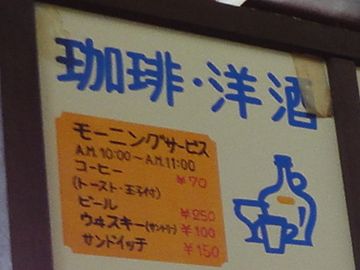

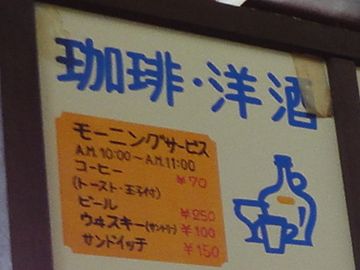

モーニングサービスなんて英語を使ってますから、戦後ですよね。

たぶん、料金表と同じ、昭和28年ころだと思います。

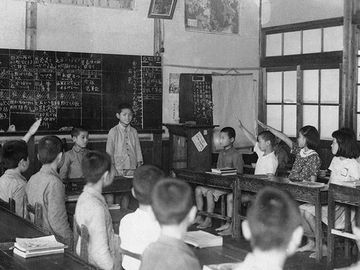

↑昭和28年の学級会。小学校6年生です。今の4年生くらいの体格じゃないでしょうか。よく見ると、足元は裸足です。

広告を出すような店に、電話が1本もないなんてこと、あるんでしょうか?

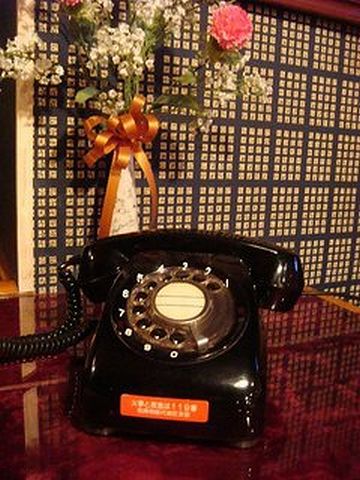

↑秋田県能代市『スナック こだま』。黒電話が現役です。ダイヤルが戻るときの音、もう1度聞いてみたいです。

ははぁ。

どうやらこの広告、新作でしょうね。

実際に『子宝湯』にあったものじゃないんです。

なぜなら、『子宝湯』が営業を止めたのは、1988(昭和63)年です。

↑昭和62年、むつ市立蛎崎(かきざき)小学校の遠足。JR大畑線(後に、下北交通大畑線。2001年廃線)だそうです。中央の女性、先生でしょうか? こんな美人の先生がいたら、学校に行くのが楽しくてしょうがなかったでしょうね。

バブルの真っ盛りに、↑のような広告が掲げられてあるわけがありません。

この広告、ガラスの額縁に、広告紙面を差し入れる仕組みのようです。

そんな広告紙を、廃業時まで取っておいたとは思えません。

昔の広告風にして、新たに作ったものでしょう。

電話番号を入れると、架けてみるやつがいたりして……。

実在の番号に繋がったりするとマズいので、省いたのでしょう。

ありえない番号にしたら、逆に嘘臭くなってしまいますし。

↑現在の銭湯広告(2013年当時)。『月の湯(文京区目白台)』(残念ながら、2015年5月に営業終了)。当然、電話番号が入ってます。天井は『子宝湯』と同じく、『折り上げ格天井』ですね。

ところで、モーニングサービスって、いつごろからあるものなんでしょうね。

Wikiによると、1950(昭和25)年ごろ、愛知県一宮市で始まったという説が、一番古いようです。

一宮と云えば、焼きそばではないかと思ったのですが……。

これは、富士宮(静岡県)の間違いでした。

繊維業が盛んだった一宮市の喫茶店で……。

商談などで朝から来店した客のために、ピーナツやゆで卵を付けたのが、モーニングサービスの始まりだとか。

でも、確かな証拠はありません。

明確な記録に残っているところでは、広島市のタカノ橋商店街にある『ルーエぶらじる』(現在も営業中)。

1957(昭和32)年に撮影された写真に、“モーニング”の文字が入った看板が写ってるそうです。

サービス開始当初のメニューは、「コーヒー・食パン・目玉焼き」の3点で、値段は60円だったとか。

↑今のモーニングは、こんな豪華なものばっかりで、シンプルな取り合わせが見つかりませんでした。

↓ちなみに、『ルーエぶらじる』の現在のモーニングがこちら。

比較的、当初のニュアンスを残しているようです(650円)。

しかし……。

これを銀のナイフとフォークで食うやつがおるのか?

飛び蹴りしてやりたいですね。

一宮市で始まったころは、常連客へのサービスとしてゆで卵などを付けたんじゃないでしょうか。

モーニングサービスというメニューは、無かったと思います。

メニューとしてのモーニングサービスが確認できるのは、1957(昭和32)年の広島ですよね。

いずれにしろ、中京以西の地域です。

東京に、いつごろ伝わったのかはわかりませんでしたが……。

この記録から見て、『子宝湯』の料金表に書かれた、1953(昭和28)年には……。

“モーニングサービス”というメニューは、東京では、まだ存在してなかったんじゃないでしょうか。

しかし!

ここで、はたと気が付きました。

銭湯の入浴料は、毎年改定されるわけじゃないということをです。

そこで、入浴料の変遷を調べてみました(参照)。

1953(昭和28)年2月の次に改定されたのは、1957(昭和32)年11月でした。。

したがって、あの料金表が掲げられていた期間は、1953(昭和28)年2月~1957(昭和32)年10月まで。

4年9ヶ月の幅があることになります。

愛知で発祥したモーニングサービスが、東西に伝播していったと考えれば……。

広島で確認されている1957(昭和32)年と同時期に、東京にも“モーニングサービス”というメニューが存在してたということは、否定できません。

↓『スナックみき』のモーニングの値段が、70円でした。

↑「み」

『ルーエぶらじる』で、最初のモーニングに付けられた値段が、60円。

辻褄は合ってます。

どうやら、『スナックみき』の広告と入浴料金表の年代が一致しないというわたしのイチャモンは、成立しないようです。

歩いて写真を撮ってるときは、こんなことにはまったく気づきませんでした。

こうして、旅行記を書くことで、新しい発見があるものですね。

まるで、2度目の旅をしているようです。

もう一度、楽しめました。

↑昭和30年に出来たキャッチフレーズだそうです。食べた記憶がありません。

なお、『子宝湯』で拝借した画像の多くは、こちらのページに掲示されていたものです。

まさしく、写真はこういう具合に撮らなければなりませんね。

この方、銭湯探訪人だそうです。

謂わば、プロがその目的のために撮った写真ですから……。

わたしとは比べものにならないのも、当たり前なわけです。

さて、次の建物に移りましょう。

↓いきなり、店内を撮ってます。

↑「み」

明らかに、居酒屋ですね。

パンフレットを調べると、『子宝湯』の隣にありました。

『鍵屋(居酒屋)』。

これまた、なぜ外観を撮っていなかったのか、謎です。

↓拝借画像です。

↓例によって、パンフレットの説明書きです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

台東区下谷の言問通りにあった居酒屋です。

震災・戦災をまぬがれた鍵屋は、1856(安政3)年に建てられたと伝えられています。

建物と店内は1970(昭和45)年頃の姿に復元しています。

【台東区下谷二丁目/1856(安政3)年】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

上野近くなのに、幕末の動乱で焼かれなかったんですね。

↓台東区下谷二丁目は、このあたり。

↑緑矢印の下に『入谷』とありますが、これは地下鉄日比谷線の『入谷駅』です。地下鉄の右手が『入谷』、左手が『下谷』になります。

安政3年から居酒屋なのかと思ったら……。

違いました。

もともとは、酒の小売店だったそうです。

居酒屋の営業を始めたのは、1949(昭和24)年だとか。

この建物、もともとは平屋でした。

2階が上げられたのは、大正期。

よく震災で潰れなかったものです。

下谷では、いつまで営業してたんでしょうね?

画像を探しましたが、見つかりませんでした。

この『鍵屋』が移築されたのは、『江戸東京たてもの園』の前身『武蔵野郷土館』のころだそうです。

『武蔵野郷土館』が開館したのは、1954(昭和29)年。

↑開館当時の『武蔵野郷土館』。背後の『光華殿』は、1941(昭和16)年からここにあります。

『江戸東京たてもの園』への移行が、1993(平成5)年。

『鍵屋』パンフレットの説明書きに、「1970(昭和45)年頃の姿に復元しています」とありますから、この年までは確実に営業してたわけです。

となれば、営業終了は、1970(昭和45)年~1993(平成5)年の間。

ぜんぜん絞れませんでした。

“鍵屋”という店名は、屋号から来てるんでしょうね。

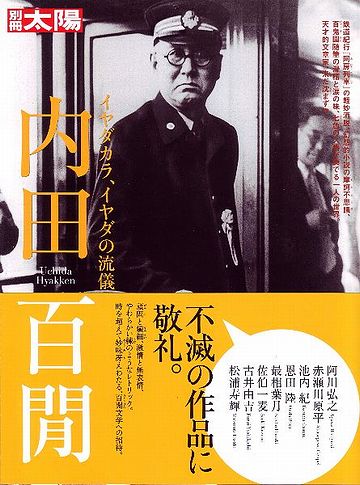

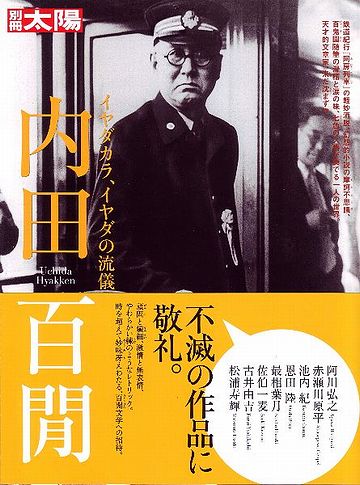

内田百閒(ひゃっけん)なんかも通った店だそうです。

上の写真からもわかりますが、百閒はバリバリの“鉄”でした。

鉄道随筆の嚆矢『阿房列車』は、↓の一文から始まります。

「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」

借金までして、しかも一等車(今のグリーン車)で行ったんですよ。

とにかく、わけのわからんオヤジでした。

↑もちろんコスプレです。鉄道開業80年記念行事で、『東京駅』の1日駅長を務めました【昭和27(1952)年】。

その百閒が通うんですから、この『鍵屋』も只者では無かったのでしょう。

↓店内の佇まい、味がありますね。

↑「み」

この展示は、1970(昭和45)年ころの姿に復元しているとのこと。

百閒は、1971年に81歳で亡くなってますから、通ったのはもっと前なんでしょうね。

わたしも、店内の造りには興味があったらしく、けっこう写真を撮ってました。

↓座敷がありました。

↑「み」

百閒が、ここで飲んでたら似合いそうですね。

一度座ったら、根が生えそうな座敷です。

↓もう1枚。

↑「み」

かなり踏みこんでますね。

↓さっきの画像に、「入らないでください」と注意書きがありました。

↑「み」

片足くらい、踏みこんでだかも知れません。

奥に洗濯機が見えたりしますから……。

ここは完全に客用の座敷ではなく、住居スペースも兼ねてたのかも知れません。

特別な客だけ、上がることが出来たんじゃないでしょうか。

少なくとも、一見客が、いきなりここに上がれることは無かったでしょう。

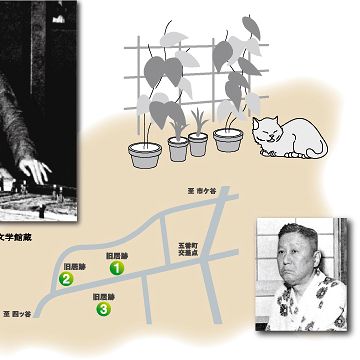

内田百閒は、昭和20年5月の東京空襲で、麹町区土手三番町37番地(現在・千代田区五番町12)の借家①を焼け出されました。

その翌日からは、隣の敷地に焼け残った3畳しかない掘立小屋②に移住します。

許可を得てたのかはわかりませんが、そこに3年も住んだそうです。

で、昭和23年、道路を隔てた向い側の千代田区六番町6-15に40坪の土地を買い、新居③を建てます。

↑こんなに近いんです。

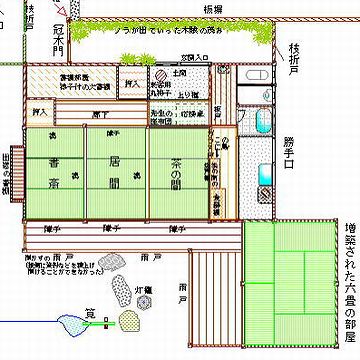

新居は、自称『三畳御殿』。

三畳間が3つ並んだ家だったそうです。

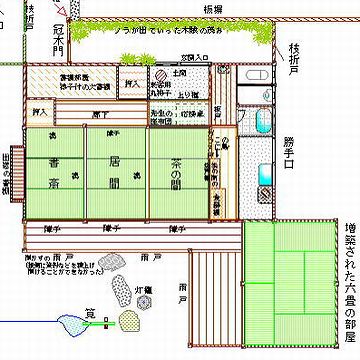

↑想像図がありました。右下の6畳間は、後年増築されたようです。

よほど、三畳が好きだったんでしょうか?

しかし、土地が40坪もあれば、周りはスカスカですよね。

ところで、千代田区六番町は、四ツ谷駅の近くです。

↑下の三角形の緑は、赤坂迎賓館。現在では、町家が建ってるような地域ではありません。

これに対し、『鍵屋』のあった台東区下谷2丁目は、鶯谷駅です。

もちろん、徒歩圏じゃありません。

現在でも、総武線(中央線)と山手線を乗り継いで、20分はかかります。

両駅からの歩きも入れれば、30分以上かかったでしょう。

いったい、どうしてこんな遠い店に通ったんでしょう。

帰りはタクシーだったんですかね?

↑こういう止め方をしてはいけません。これ、女優の長澤まさみだとか。

でも、借金大王だった百閒が、そんなにタクシーを使えたでしょうか。

↑当時はサラ金がなくて良かったですね。元法政大学教授ですから、サラ金は喜んで貸したかも知れません。

飲み屋はツケがきいたでしょうが、タクシーはダメですよね。

わたしなら、家の近所で飲みますけどね。

あ。

ひょっとしたら、酒癖が悪かったんですかね。

↑百閒は、猫好きでも有名でした。

で、近所で飲むと評判が悪くなるから、遠征したとか。

さて、次に移りましょう。

↓こちらです。

↑「み」

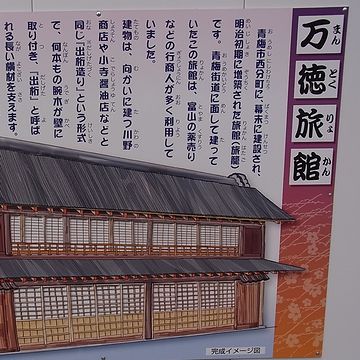

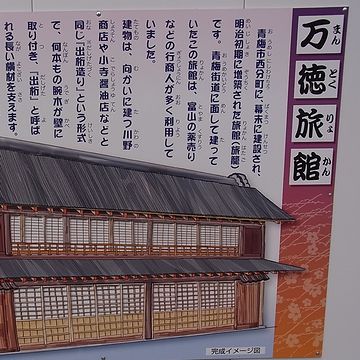

『万徳旅館』。

↓パンフレットの説明書きです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

青梅市西分町の青梅街道沿いにあった旅館です。

建物は創建当初に近い姿に、室内は旅館として営業していた1950(昭和25)年ころの様子を復元しています。

【青梅市西分町/江戸時代末期~明治時代初期】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

例によって、外観を映してなかったので、拝借画像でどうぞ。

↑右手前の銀色の消火設備は、なんとか出来ないものですかね。黒く塗るだけでも、美観が相当違うと思いますが。

パンフレットには、創建当初に近い姿に復元とありますが、そのころからガラス窓だったんですかね?

2階は障子だったんじゃないでしょうか。

↑木曽宮ノ越宿に、明治16年築の『旅籠 隣屋』を再生した建物(展示スペース)。

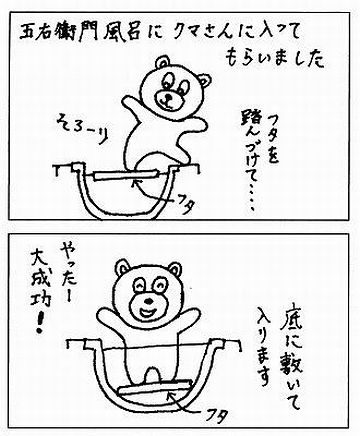

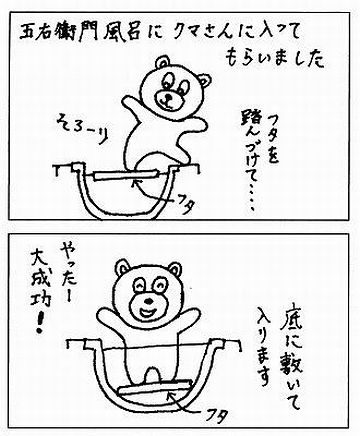

↓いきなり風呂桶を撮ってました。

↑「み」

真下から火を焚くようなので、五右衛門風呂でしょう。

板を踏んで入るんですよね。

つげ義春の漫画だったかで、下駄を履いて入ってるシーンがありました。

↓謎のアングル。

↑「み」

何を撮りたかったのかわかりません。

↓玄関ですね。

↑「み」

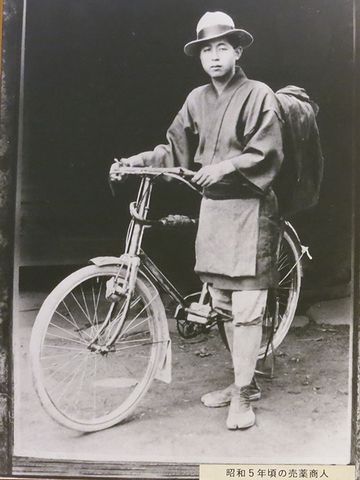

この宿は、青梅街道に面しており、富山の薬売りなどの行商人が利用してたようです。

↑自転車ですから、この人は行商ではないんじゃないかな。それとも、行った先で借りたんですかね。自転車があれば、徒歩よりは格段に効率的です。

いわゆる商人宿、ビジネス旅館ですね。

馴染みの行商人と主人の会話が聞こえてくるようです。

↓2階に上がる階段。

↑「み」

酔っ払った客が、ぜったいに落ちたと思います。

↑映画『新選組(1958年)』より。

料理も、ここから上げたんでしょうか。

女中さんも大変です。

わたしが撮った写真は、これだけでした。

あんまり興味なかったんですかね。

少し、画像を探してみましょう。

↓風通しが良さげですね。

でも、そう感じるのは、書いている今が夏だからで……。

冬は、そうとう寒かったのでは。

あ、こんな風通しのいい状態で営業してたわけないですよね。

襖は、すべて立てきってあったはず。

↓客室です。

1950(昭和25)年ごろを再現したものだとか。

なんだか、江戸時代と変わらない気がします。

戦後も、こういう行李を背負って、行商してたんですね。

↓案内板の画像がありました。

なお、『江戸東京たてもの園』のホームページでは、『万徳旅館』の復元工事の様子が見られます。

こちらのページです。

さて、次の建物。

↓珍しく外観を撮ってました。

↑「み」

でも、残念ながら、全体は写ってませんね。

↓拝借画像でどうぞ。

一見、普通の“しもた屋”に見えます。

“しもた屋”という言葉はよく聞きますが……。

これは、商店ではない一般住宅を云います。

本来は、商売をやめた(仕舞った)家のことを言ったそうです。

江戸時代は、老後食べていけるだけの財産が出来ると、店をたたんで、のんびり暮らした人も多かったとか。

↑落語でお馴染みのご隠居。子供のいる人は、店は子供に譲ったのでしょう。

死ぬまで稼ごうなんて、考えてないんです。

余裕ですよね。

さて、この建物ですが、『仕立屋』です。

↓パンフレットの説明書き。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

明治初期に現在の文京区向ヶ丘に建てられた<出桁造り>の町家です。

内部は大正期の仕立屋の仕事場を再現しています。

【文京区向丘一丁目/1879(明治12)年】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

向丘は、旧制第一高等学校の寮があったところで……。

↓東大の近くです。

↓説明書きにあるとおり、仕事場を再現した部屋です。

↑「み」

昨年の『江戸東京博物館』のレポートでも書きましたが……。

自宅で仕事をする形態を、居職(いじょく)と云いました。

この仕立屋もそうですし、『江戸東京博物館』で見たのは、↓建具屋でしたね。

↑「み(2015年5月23日撮影)」

↓奥の茶の間。

↑「み」

仕事の合間に、一服したんでしょう。

↓庭の植木です。

↑「み」

自宅が職場ですから、仕事の合間に植木の世話も出来たのでしょう。

気分転換にもなります。

↓こちらにも仕事部屋がありました。

↑「み」

人を雇って、手広くやってたんでしょうかね。

こういう職人の暮らしは、ほんとに羨ましいと思います。

ただ、サボり放題なのが、わたしにとっては大いに剣呑ですが。

↓『仕立屋』を出て、次の写真はこちら。

↑「み」

これも、展示物です。

見てのとおり、空き地と土管です。

2004年に、『ドラえもんとはらっぱ~土管はワンダーランドへの入り口~』という特別展があり……。

そのとき作製された展示物が、そのまま置かれてるようです。

昭和の風景ですね。

『ドラえもん』では、のび太が土管の中で寝転んでるシーンが印象に残ってます。

↑なぜに裸?

↑「み」

しかし!

ここでひとつ、重要なポイントがあります。

銭湯のペンキ絵というのは、壁に、職人さんがその場で描くものです。

↑2~3時間で描きあげてしまうそうです。

この『子宝湯』を移築するにあたり……。

残念ながら、ペンキ絵の描かれた壁ごと移すことは出来なかったと思われます。

↑妖怪『ぬりかべ』。どうやってここまで来たんでしょう? 帰るのも大変ですよね。

つまり、この絵は、『江戸東京たてもの園』に移された後に描かれたもの。

↓サインがありました(拝借画像です)。

「ナカジマ」というのは、中島盛夫さんという絵師のサインだそうです。

1993(平成5)年は、『江戸東京たてもの園』が開園した年です。

中島盛夫さんは、1945(昭和20)年生まれ。

現在も、銭湯絵師として活躍しておられるようです。

↑中島さんです。

中島さんのホームページがありました。

上のペンキ絵を描いている後ろ姿も、中島さんのものです。

↓浴槽です。

↑「み」。光線の具合が良くなかったですね。

浴槽が、3つに別れてます。

温度が違ったんでしょうかね。

下の方では繋がってるみたいですが。

↓洗い場のタイルにも、絵が描いてありました。

↑「み」

これは、『さるかに合戦』ですね。

この臼、頭の天辺で餅搗きされるんでしょうか。

あまりにも負担が大きいと思います。

しかし、おとぎ話の猿って、悪役ばかりに思えます。

“猿の恩返し”とか、無いですよね。

人間に似てる姿が、ずる賢く見えるからでしょうか。

案外、人間が人間に感じる負の心象を、猿に身代わりさせてるのかも知れません。

↓こちらは、『舌切雀』。

↑「み」

↓着物を着たスズメがおちゃめです。

↑「み」

子供の体を洗いながら、お母さんが絵に描かれたお話を、語って聞かせたんでしょうか。

男の子は、成長すれば女湯に入れなくなりますから……。

まさしく、子供のときだけの思い出ですね。

タイルに描かれる絵は、“タイル絵”と呼ぶそうです。

ペンキ絵とは、タッチがまったく違います。

道具も違うでしょう。

当然、描く職人さんは異なります。

タイル絵の脇に、銘が入ってます。

↑拝借画像です。

黒文字は、“章仙”。

下の赤丸の中は、縦文字が“章仙堂”。

横文字は、“九谷”。

つまり、九谷焼(くたにやき)の絵師が描いたということです。

↑九谷焼は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器。

このタイルは、移築されたんでしょうかね。

情報を探してみましたが、見つかりませんでした。

目地で切り取れば、綺麗に剥がすことは可能だと思います。

↓脱衣所に戻ります。

↑「み」

これは、体重計ですね。

↓後ろの棚には、衣類を入れる籠が並んでます。

↑「み」

廃業するまで、このまんまだったんでしょうか?

今、営業してる銭湯は、鍵付きのロッカー式ですよね。

北千住には、泥棒がいなかったんですかね?

あるいは、誰もお金を持ってなかったのか?

↓男女の仕切りの上に掲げられた広告。

↑「み」

こちらは女湯なので、女性客向けの広告が並んでます。

広告料は、いくらくらいだったんですかね。

こちらに、掲示方法は違いますが、銭湯の広告料金が載ってました。

年間、1万8千円です。

思ったより安い気がします。

でもこれ、現在の広告ですからね。

昔の広告の効果は、今とは比べ物にならなかったんじゃないでしょうか。

意識して見てなくても、サブリミナル的に刷りこまれると思います。

ほぼ毎日見るわけですから。

さて、この広告の下は、一見、向こう側が見えてるようですが……。

男女の脱衣所の間ですから、そんなことはありません。

この部分は、鏡になってるんですね。

↓『入浴者心得』。

↑「み」

ウォシュレットの無い時代は、大腸菌などがウヨウヨしてたのかも知れません。

↓『入浴料金』。

↑「み」

昭和28年2月の料金表です。

移築当時、こんな昔の紙が残ってたとは思えませんので、おそらく復刻したのでしょう。

ちなみに、2016年時点での、大人の入浴料金は、460円。

毎日入ると、1ヶ月(30日換算)、13,800円。

なお、東京の銭湯には回数券があり、10枚綴で4,300円だそうです。

1ヶ月分(30日換算)は、これ3冊ですから、12,900円です。

風呂無しアパートと風呂付きアパートの家賃の違いって、いくらくらいなんでしょうね。

ひょっとしたら、銭湯通いの方が安いのかも。

光熱費もかかりませんしね。

風呂掃除もしなくていいですから。

↑この部屋は、トイレもありません。トイレが共同の場合、掃除当番があると思います。やらないヤツがいたりして、トラブルのタネになりかねません。トイレだけは、部屋にあった方がいいと思います。

↓タイルに、何かの虫がいました。

↑「み」

白いタイルに、黒い胴体が目立ちまくってました。

身を隠すという習性が無いんでしょうか。

↑枝にぶら下がる『木の葉虫』。偶然、木の葉に似ていたために生き残った、という説もあるそうです。

↓再び浴槽の写真になります。

↑「み」

ここでわたしは、男湯に移ったようです。

さっきの女湯の浴槽とは、ちょっと違います。

大きさは、ほとんど変わらないと思うのですが……。

明らかに、深いです。

↑「み」。女湯の浴槽です。

↓よく見ると、男湯浴槽の内壁には、踏み段が付いてます。

↑「み」

小さい子は、これに腰掛けたりしたんでしょうか?

でも、女性と男性で、そんなに座高が違うものですかね。

↑2016年度から、座高測定は廃止になりました。理由は、「意味がないから」。78年間の測定記録って、いったい……。

深くしたら、水も光熱費もかかりますよね。

よーわかりませんが……。

江戸っ子が、熱い湯にやせ我慢して入ってる光景が目に浮かびました。

「てやんでー、べらぼうめ、ぬるいんだよ」とか言いながら、ゆでダコみたいになってたんじゃないでしょうか。

↑外人はこう反応するようです。

↓男湯の洗い場のタイル絵。

↑「み」

『那須与一』ですね。

古文で習った、“よっぴいてひゃう”という弓を引く描写が、印象に残ってます(参照)。

調べてみたら、『平家物語』でした。

中学古文だったみたいです。

平安時代の人だったんですね。

出身はその名の通り、現在の栃木県那須郡那珂川町だそうです。

でも、学問的には、実在したことを立証できてないとか。

↓もう1枚。

↑「み」

こちらは、『弁慶と牛若丸』。

どちらも、作者は女湯と同じです。

↓男湯のペンキ絵です。

↑「み」

もちろんこちらも、中島盛夫さんの絵です。

定番の富士山が描かれてます。

海の向うに富士山が見える場所って、どこでしょう?

西伊豆でしょうか?

↑西伊豆から眺める富士山。手前の山の感じが似てます。

ま、実在の場所とは限りませんが。

わたしが、『子宝湯』で撮った写真は以上でしたが……。

この『子宝湯』には、まだまだ見どころがあります。

以下、拝借画像でご紹介します。

↓唐破風下の彫刻。

まず、破風とは何かですが……。

↓これです。

別に珍しいものではありません。

瓦屋根の家には、必ずと云っていいほどあります。

それでは、唐破風と何か?

曲線を用いた破風のことなんです。

↑下の方の屋根が、唐破風。

名前から、中国伝来かと思いがちですが、日本特有の様式だそうです。

起源は平安時代に遡るとか。

曲線である必要は全く無いですから、完全に装飾を目的としたものでしょう。

この左右の破風板が頂点で合わさるところを、“拝み”と云います。

普通の家では、単に破風板が接合してるだけですが……。

寺社建築などでは、ここに“懸魚(げぎょ)”と云う飾りが付く場合が多いです。

本来は、文字どおり、魚をかたどった彫刻でした。

↑これは、中国雲南省落水郷で撮影されたもの。“懸魚”の原点でしょう。

火除けの願いが込められた飾りだったんですね。

↑名古屋城の鯱。これも、火除けのまじないです。

で、唐破風の“拝み”に取り付ける懸魚のことを……。

“兎毛通し(うのけどおし)”と呼ぶみたいです。

なんでこんな名前なのかは、調べてみましたが、さっぱりわかりませんでした。

どこの情報も、「兎毛通しと呼ぶ」で終わっており……。

何でそんな名前になったのか、どこにも書いてありません。

誰も疑問に思わないんですかね?

想像ですが、兎の毛がやっと通るくらい細密な彫刻ということじゃないでしょうか。

↑ウサギの抜け毛。

『子宝湯』の“兎毛通し”は、小鳥を襲う猛禽類みたいですね。

いずれにしろ、スゴい技術であることは間違いありません。

『子宝湯』の唐破風は、奥にも彫刻が有ります。

これは、宝船に乗る七福神だそうです。

↑竹内白雅『蓬莱宝船』。

まさしく、商売繁盛の守り神でしょう。

この位置の彫刻も、“兎毛通し(うのけどおし)”と呼ぶのかどうか……。

調べましたが、わかりませんでした。

ま、わたしの「調べた」は、ネット検索しただけですので、あてにはなりませんが。

↓脱衣所の『折り上げ格天井(ごうてんじょう)』。

格天井とは、角材を、正方形の格子(井桁状)に組んで、それに裏板を張った天井のことです。

わたしはずっと、普通の天井に、井桁状の飾りを付けたものと思ってました。

まったく逆でした。

この格子が、天井そのものなんです。

この上に、裏板を貼ったわけですね。

『折り上げ格天井』とは、周囲を湾曲させて立ち上げ、一段高くした天井のこと。

格式が高くなります。

天井の格式が顕著にわかる画像を見つけました。

↓将軍による謁見などが行われた『江戸城』大広間ですね。

↑左端で立ってるのが将軍です。

↓CGで復元された画像です。

畳の高さが、3段になってます。

右から、下段、中段、上段。

畳だけでなく、天井も違ってます。

下段は『格天井』、中段は『折り上げ格天井』、上段は『二重折り上げ格天井』。

↓上段の『二重折り上げ格天井(CG画像)』です。

もちろん、上段には将軍が座ります。

↑上の絵の場面をCG化した画像。将軍が立っているのは、正月に行われる『立礼』という儀式だからです。将軍は一言、「いずれもめでたい」と言うだけだったとか。平伏してる大名たちは、一切顔を上げることが許されませんでした。

しかし、中段の『折り上げ格天井』の下は、最も格式の高い大名が座る席です。

それを、銭湯の脱衣所の天井にするんですから、大したものです。

ま、裏板を無地にしたのが、嗜みなのかも知れません。

格天井は、寺社にも使われますが、ここでもたいがい、絵が描かれてます。

↑『長徳寺(静岡県焼津市)』。

↓男湯側の広告です。

女湯と男湯、両方出してる広告主もいますが……。

片方だけというのも、多いようです。

女湯の広告と比べ見してて……。

ひとつ、不思議に思ったことがあります。

↓もう一度、わたしの撮った女湯側の広告を御覧ください。

↑「み」

一番左の広告。

↓『スナックみき』。

↑「み」

スナックに客で来るのは男性でしょうから、男湯側に出すべきだと思うのですが……。

男湯側の広告には出てません。

ひょっとしたら、求人用ですかね?

↑増位山太志郎『そんな女のひとりごと』

もう一度、広告を見回すと、電話番号が入ってるのが、ひとつもありません。

これって、ほんとの広告なんでしょうか。

裸だと、メモが取れないから?

でも、脱衣所ですから、ペンを持って来てればメモれます。

無くても、番台で借りられるでしょう。

モーニングサービスなんて英語を使ってますから、戦後ですよね。

たぶん、料金表と同じ、昭和28年ころだと思います。

↑昭和28年の学級会。小学校6年生です。今の4年生くらいの体格じゃないでしょうか。よく見ると、足元は裸足です。

広告を出すような店に、電話が1本もないなんてこと、あるんでしょうか?

↑秋田県能代市『スナック こだま』。黒電話が現役です。ダイヤルが戻るときの音、もう1度聞いてみたいです。

ははぁ。

どうやらこの広告、新作でしょうね。

実際に『子宝湯』にあったものじゃないんです。

なぜなら、『子宝湯』が営業を止めたのは、1988(昭和63)年です。

↑昭和62年、むつ市立蛎崎(かきざき)小学校の遠足。JR大畑線(後に、下北交通大畑線。2001年廃線)だそうです。中央の女性、先生でしょうか? こんな美人の先生がいたら、学校に行くのが楽しくてしょうがなかったでしょうね。

バブルの真っ盛りに、↑のような広告が掲げられてあるわけがありません。

この広告、ガラスの額縁に、広告紙面を差し入れる仕組みのようです。

そんな広告紙を、廃業時まで取っておいたとは思えません。

昔の広告風にして、新たに作ったものでしょう。

電話番号を入れると、架けてみるやつがいたりして……。

実在の番号に繋がったりするとマズいので、省いたのでしょう。

ありえない番号にしたら、逆に嘘臭くなってしまいますし。

↑現在の銭湯広告(2013年当時)。『月の湯(文京区目白台)』(残念ながら、2015年5月に営業終了)。当然、電話番号が入ってます。天井は『子宝湯』と同じく、『折り上げ格天井』ですね。

ところで、モーニングサービスって、いつごろからあるものなんでしょうね。

Wikiによると、1950(昭和25)年ごろ、愛知県一宮市で始まったという説が、一番古いようです。

一宮と云えば、焼きそばではないかと思ったのですが……。

これは、富士宮(静岡県)の間違いでした。

繊維業が盛んだった一宮市の喫茶店で……。

商談などで朝から来店した客のために、ピーナツやゆで卵を付けたのが、モーニングサービスの始まりだとか。

でも、確かな証拠はありません。

明確な記録に残っているところでは、広島市のタカノ橋商店街にある『ルーエぶらじる』(現在も営業中)。

1957(昭和32)年に撮影された写真に、“モーニング”の文字が入った看板が写ってるそうです。

サービス開始当初のメニューは、「コーヒー・食パン・目玉焼き」の3点で、値段は60円だったとか。

↑今のモーニングは、こんな豪華なものばっかりで、シンプルな取り合わせが見つかりませんでした。

↓ちなみに、『ルーエぶらじる』の現在のモーニングがこちら。

比較的、当初のニュアンスを残しているようです(650円)。

しかし……。

これを銀のナイフとフォークで食うやつがおるのか?

飛び蹴りしてやりたいですね。

一宮市で始まったころは、常連客へのサービスとしてゆで卵などを付けたんじゃないでしょうか。

モーニングサービスというメニューは、無かったと思います。

メニューとしてのモーニングサービスが確認できるのは、1957(昭和32)年の広島ですよね。

いずれにしろ、中京以西の地域です。

東京に、いつごろ伝わったのかはわかりませんでしたが……。

この記録から見て、『子宝湯』の料金表に書かれた、1953(昭和28)年には……。

“モーニングサービス”というメニューは、東京では、まだ存在してなかったんじゃないでしょうか。

しかし!

ここで、はたと気が付きました。

銭湯の入浴料は、毎年改定されるわけじゃないということをです。

そこで、入浴料の変遷を調べてみました(参照)。

1953(昭和28)年2月の次に改定されたのは、1957(昭和32)年11月でした。。

したがって、あの料金表が掲げられていた期間は、1953(昭和28)年2月~1957(昭和32)年10月まで。

4年9ヶ月の幅があることになります。

愛知で発祥したモーニングサービスが、東西に伝播していったと考えれば……。

広島で確認されている1957(昭和32)年と同時期に、東京にも“モーニングサービス”というメニューが存在してたということは、否定できません。

↓『スナックみき』のモーニングの値段が、70円でした。

↑「み」

『ルーエぶらじる』で、最初のモーニングに付けられた値段が、60円。

辻褄は合ってます。

どうやら、『スナックみき』の広告と入浴料金表の年代が一致しないというわたしのイチャモンは、成立しないようです。

歩いて写真を撮ってるときは、こんなことにはまったく気づきませんでした。

こうして、旅行記を書くことで、新しい発見があるものですね。

まるで、2度目の旅をしているようです。

もう一度、楽しめました。

↑昭和30年に出来たキャッチフレーズだそうです。食べた記憶がありません。

なお、『子宝湯』で拝借した画像の多くは、こちらのページに掲示されていたものです。

まさしく、写真はこういう具合に撮らなければなりませんね。

この方、銭湯探訪人だそうです。

謂わば、プロがその目的のために撮った写真ですから……。

わたしとは比べものにならないのも、当たり前なわけです。

さて、次の建物に移りましょう。

↓いきなり、店内を撮ってます。

↑「み」

明らかに、居酒屋ですね。

パンフレットを調べると、『子宝湯』の隣にありました。

『鍵屋(居酒屋)』。

これまた、なぜ外観を撮っていなかったのか、謎です。

↓拝借画像です。

↓例によって、パンフレットの説明書きです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

台東区下谷の言問通りにあった居酒屋です。

震災・戦災をまぬがれた鍵屋は、1856(安政3)年に建てられたと伝えられています。

建物と店内は1970(昭和45)年頃の姿に復元しています。

【台東区下谷二丁目/1856(安政3)年】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

上野近くなのに、幕末の動乱で焼かれなかったんですね。

↓台東区下谷二丁目は、このあたり。

↑緑矢印の下に『入谷』とありますが、これは地下鉄日比谷線の『入谷駅』です。地下鉄の右手が『入谷』、左手が『下谷』になります。

安政3年から居酒屋なのかと思ったら……。

違いました。

もともとは、酒の小売店だったそうです。

居酒屋の営業を始めたのは、1949(昭和24)年だとか。

この建物、もともとは平屋でした。

2階が上げられたのは、大正期。

よく震災で潰れなかったものです。

下谷では、いつまで営業してたんでしょうね?

画像を探しましたが、見つかりませんでした。

この『鍵屋』が移築されたのは、『江戸東京たてもの園』の前身『武蔵野郷土館』のころだそうです。

『武蔵野郷土館』が開館したのは、1954(昭和29)年。

↑開館当時の『武蔵野郷土館』。背後の『光華殿』は、1941(昭和16)年からここにあります。

『江戸東京たてもの園』への移行が、1993(平成5)年。

『鍵屋』パンフレットの説明書きに、「1970(昭和45)年頃の姿に復元しています」とありますから、この年までは確実に営業してたわけです。

となれば、営業終了は、1970(昭和45)年~1993(平成5)年の間。

ぜんぜん絞れませんでした。

“鍵屋”という店名は、屋号から来てるんでしょうね。

内田百閒(ひゃっけん)なんかも通った店だそうです。

上の写真からもわかりますが、百閒はバリバリの“鉄”でした。

鉄道随筆の嚆矢『阿房列車』は、↓の一文から始まります。

「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」

借金までして、しかも一等車(今のグリーン車)で行ったんですよ。

とにかく、わけのわからんオヤジでした。

↑もちろんコスプレです。鉄道開業80年記念行事で、『東京駅』の1日駅長を務めました【昭和27(1952)年】。

その百閒が通うんですから、この『鍵屋』も只者では無かったのでしょう。

↓店内の佇まい、味がありますね。

↑「み」

この展示は、1970(昭和45)年ころの姿に復元しているとのこと。

百閒は、1971年に81歳で亡くなってますから、通ったのはもっと前なんでしょうね。

わたしも、店内の造りには興味があったらしく、けっこう写真を撮ってました。

↓座敷がありました。

↑「み」

百閒が、ここで飲んでたら似合いそうですね。

一度座ったら、根が生えそうな座敷です。

↓もう1枚。

↑「み」

かなり踏みこんでますね。

↓さっきの画像に、「入らないでください」と注意書きがありました。

↑「み」

片足くらい、踏みこんでだかも知れません。

奥に洗濯機が見えたりしますから……。

ここは完全に客用の座敷ではなく、住居スペースも兼ねてたのかも知れません。

特別な客だけ、上がることが出来たんじゃないでしょうか。

少なくとも、一見客が、いきなりここに上がれることは無かったでしょう。

内田百閒は、昭和20年5月の東京空襲で、麹町区土手三番町37番地(現在・千代田区五番町12)の借家①を焼け出されました。

その翌日からは、隣の敷地に焼け残った3畳しかない掘立小屋②に移住します。

許可を得てたのかはわかりませんが、そこに3年も住んだそうです。

で、昭和23年、道路を隔てた向い側の千代田区六番町6-15に40坪の土地を買い、新居③を建てます。

↑こんなに近いんです。

新居は、自称『三畳御殿』。

三畳間が3つ並んだ家だったそうです。

↑想像図がありました。右下の6畳間は、後年増築されたようです。

よほど、三畳が好きだったんでしょうか?

しかし、土地が40坪もあれば、周りはスカスカですよね。

ところで、千代田区六番町は、四ツ谷駅の近くです。

↑下の三角形の緑は、赤坂迎賓館。現在では、町家が建ってるような地域ではありません。

これに対し、『鍵屋』のあった台東区下谷2丁目は、鶯谷駅です。

もちろん、徒歩圏じゃありません。

現在でも、総武線(中央線)と山手線を乗り継いで、20分はかかります。

両駅からの歩きも入れれば、30分以上かかったでしょう。

いったい、どうしてこんな遠い店に通ったんでしょう。

帰りはタクシーだったんですかね?

↑こういう止め方をしてはいけません。これ、女優の長澤まさみだとか。

でも、借金大王だった百閒が、そんなにタクシーを使えたでしょうか。

↑当時はサラ金がなくて良かったですね。元法政大学教授ですから、サラ金は喜んで貸したかも知れません。

飲み屋はツケがきいたでしょうが、タクシーはダメですよね。

わたしなら、家の近所で飲みますけどね。

あ。

ひょっとしたら、酒癖が悪かったんですかね。

↑百閒は、猫好きでも有名でした。

で、近所で飲むと評判が悪くなるから、遠征したとか。

さて、次に移りましょう。

↓こちらです。

↑「み」

『万徳旅館』。

↓パンフレットの説明書きです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

青梅市西分町の青梅街道沿いにあった旅館です。

建物は創建当初に近い姿に、室内は旅館として営業していた1950(昭和25)年ころの様子を復元しています。

【青梅市西分町/江戸時代末期~明治時代初期】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

例によって、外観を映してなかったので、拝借画像でどうぞ。

↑右手前の銀色の消火設備は、なんとか出来ないものですかね。黒く塗るだけでも、美観が相当違うと思いますが。

パンフレットには、創建当初に近い姿に復元とありますが、そのころからガラス窓だったんですかね?

2階は障子だったんじゃないでしょうか。

↑木曽宮ノ越宿に、明治16年築の『旅籠 隣屋』を再生した建物(展示スペース)。

↓いきなり風呂桶を撮ってました。

↑「み」

真下から火を焚くようなので、五右衛門風呂でしょう。

板を踏んで入るんですよね。

つげ義春の漫画だったかで、下駄を履いて入ってるシーンがありました。

↓謎のアングル。

↑「み」

何を撮りたかったのかわかりません。

↓玄関ですね。

↑「み」

この宿は、青梅街道に面しており、富山の薬売りなどの行商人が利用してたようです。

↑自転車ですから、この人は行商ではないんじゃないかな。それとも、行った先で借りたんですかね。自転車があれば、徒歩よりは格段に効率的です。

いわゆる商人宿、ビジネス旅館ですね。

馴染みの行商人と主人の会話が聞こえてくるようです。

↓2階に上がる階段。

↑「み」

酔っ払った客が、ぜったいに落ちたと思います。

↑映画『新選組(1958年)』より。

料理も、ここから上げたんでしょうか。

女中さんも大変です。

わたしが撮った写真は、これだけでした。

あんまり興味なかったんですかね。

少し、画像を探してみましょう。

↓風通しが良さげですね。

でも、そう感じるのは、書いている今が夏だからで……。

冬は、そうとう寒かったのでは。

あ、こんな風通しのいい状態で営業してたわけないですよね。

襖は、すべて立てきってあったはず。

↓客室です。

1950(昭和25)年ごろを再現したものだとか。

なんだか、江戸時代と変わらない気がします。

戦後も、こういう行李を背負って、行商してたんですね。

↓案内板の画像がありました。

なお、『江戸東京たてもの園』のホームページでは、『万徳旅館』の復元工事の様子が見られます。

こちらのページです。

さて、次の建物。

↓珍しく外観を撮ってました。

↑「み」

でも、残念ながら、全体は写ってませんね。

↓拝借画像でどうぞ。

一見、普通の“しもた屋”に見えます。

“しもた屋”という言葉はよく聞きますが……。

これは、商店ではない一般住宅を云います。

本来は、商売をやめた(仕舞った)家のことを言ったそうです。

江戸時代は、老後食べていけるだけの財産が出来ると、店をたたんで、のんびり暮らした人も多かったとか。

↑落語でお馴染みのご隠居。子供のいる人は、店は子供に譲ったのでしょう。

死ぬまで稼ごうなんて、考えてないんです。

余裕ですよね。

さて、この建物ですが、『仕立屋』です。

↓パンフレットの説明書き。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

明治初期に現在の文京区向ヶ丘に建てられた<出桁造り>の町家です。

内部は大正期の仕立屋の仕事場を再現しています。

【文京区向丘一丁目/1879(明治12)年】

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

向丘は、旧制第一高等学校の寮があったところで……。

↓東大の近くです。

↓説明書きにあるとおり、仕事場を再現した部屋です。

↑「み」

昨年の『江戸東京博物館』のレポートでも書きましたが……。

自宅で仕事をする形態を、居職(いじょく)と云いました。

この仕立屋もそうですし、『江戸東京博物館』で見たのは、↓建具屋でしたね。

↑「み(2015年5月23日撮影)」

↓奥の茶の間。

↑「み」

仕事の合間に、一服したんでしょう。

↓庭の植木です。

↑「み」

自宅が職場ですから、仕事の合間に植木の世話も出来たのでしょう。

気分転換にもなります。

↓こちらにも仕事部屋がありました。

↑「み」

人を雇って、手広くやってたんでしょうかね。

こういう職人の暮らしは、ほんとに羨ましいと思います。

ただ、サボり放題なのが、わたしにとっては大いに剣呑ですが。

↓『仕立屋』を出て、次の写真はこちら。

↑「み」

これも、展示物です。

見てのとおり、空き地と土管です。

2004年に、『ドラえもんとはらっぱ~土管はワンダーランドへの入り口~』という特別展があり……。

そのとき作製された展示物が、そのまま置かれてるようです。

昭和の風景ですね。

『ドラえもん』では、のび太が土管の中で寝転んでるシーンが印象に残ってます。

↑なぜに裸?

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)