2016.9.11(日)

例によって、外観を映してなかったので、拝借画像でどうぞ。

↑右手前の銀色の消火設備は、なんとか出来ないものですかね。黒く塗るだけでも、美観が相当違うと思いますが。

パンフレットには、創建当初に近い姿に復元とありますが、そのころからガラス窓だったんですかね?

2階は障子だったんじゃないでしょうか。

↑木曽宮ノ越宿に、明治16年築の『旅籠 隣屋』を再生した建物(展示スペース)。

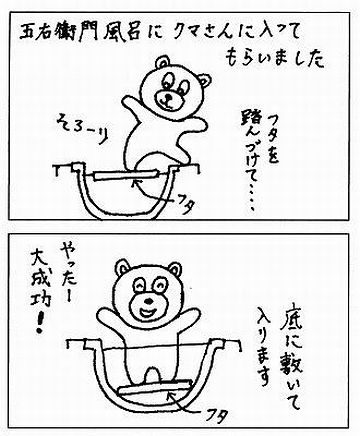

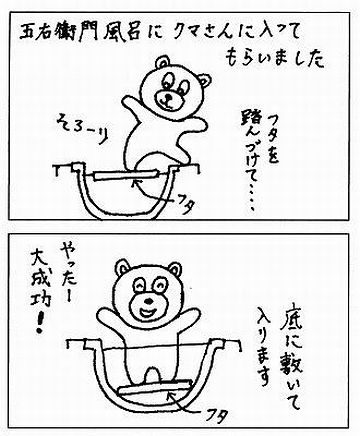

↓いきなり風呂桶を撮ってました。

↑「み」

真下から火を焚くようなので、五右衛門風呂でしょう。

板を踏んで入るんですよね。

つげ義春の漫画だったかで、下駄を履いて入ってるシーンがありました。

↓謎のアングル。

↑「み」

何を撮りたかったのかわかりません。

↓玄関ですね。

↑「み」

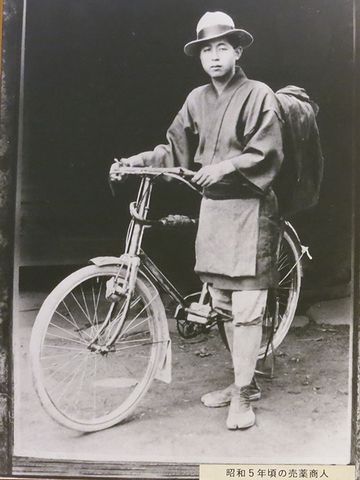

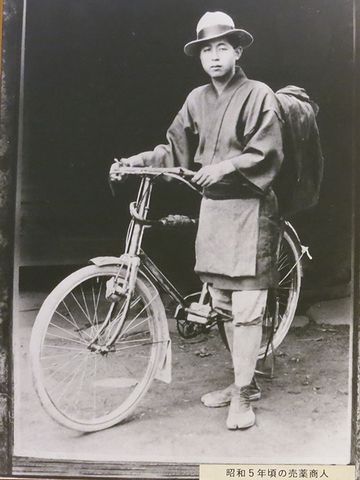

この宿は、青梅街道に面しており、富山の薬売りなどの行商人が利用してたようです。

↑自転車ですから、この人は行商ではないんじゃないかな。それとも、行った先で借りたんですかね。自転車があれば、徒歩よりは格段に効率的です。

いわゆる商人宿、ビジネス旅館ですね。

馴染みの行商人と主人の会話が聞こえてくるようです。

↓2階に上がる階段。

↑「み」

酔っ払った客が、ぜったいに落ちたと思います。

↑映画『新選組(1958年)』より。

料理も、ここから上げたんでしょうか。

女中さんも大変です。

わたしが撮った写真は、これだけでした。

あんまり興味なかったんですかね。

少し、画像を探してみましょう。

↑右手前の銀色の消火設備は、なんとか出来ないものですかね。黒く塗るだけでも、美観が相当違うと思いますが。

パンフレットには、創建当初に近い姿に復元とありますが、そのころからガラス窓だったんですかね?

2階は障子だったんじゃないでしょうか。

↑木曽宮ノ越宿に、明治16年築の『旅籠 隣屋』を再生した建物(展示スペース)。

↓いきなり風呂桶を撮ってました。

↑「み」

真下から火を焚くようなので、五右衛門風呂でしょう。

板を踏んで入るんですよね。

つげ義春の漫画だったかで、下駄を履いて入ってるシーンがありました。

↓謎のアングル。

↑「み」

何を撮りたかったのかわかりません。

↓玄関ですね。

↑「み」

この宿は、青梅街道に面しており、富山の薬売りなどの行商人が利用してたようです。

↑自転車ですから、この人は行商ではないんじゃないかな。それとも、行った先で借りたんですかね。自転車があれば、徒歩よりは格段に効率的です。

いわゆる商人宿、ビジネス旅館ですね。

馴染みの行商人と主人の会話が聞こえてくるようです。

↓2階に上がる階段。

↑「み」

酔っ払った客が、ぜったいに落ちたと思います。

↑映画『新選組(1958年)』より。

料理も、ここから上げたんでしょうか。

女中さんも大変です。

わたしが撮った写真は、これだけでした。

あんまり興味なかったんですかね。

少し、画像を探してみましょう。

コメント一覧

-

––––––

1. 階段評論家HQ- 2016/09/11 11:15

-

Mikiko、消火設備にケチをつけるの図

Mikiko、消火設備にケチをつけるの図

銀色なんですかね。赤に見えるんですけど(お前に色のことは言われとないわ)。

いきなりの風呂桶

木桶の浴槽ですな(見りゃわかるわ)。

下から焚いて、燃えちゃわないものですかね。

あ、中が水だから大丈夫か。

知ってます?

紙で作った容器でも、水を入れておきさえすれば、火にかけても燃えません。つまり、紙でお湯を沸かせるわけです。

小学館の学習雑誌かなんかで読みました。

試したことはないので、真偽のほどは定かではありません。

下駄を履いて入浴

『まんだら屋の良太』にもあったような……。

何を撮りたかったのか……

見たまんまのものを撮りたかったんだろ。

踏んだら崩れそうな危なっかしい廊下(縁側、じゃないよね)。

しかし、ほんとにとってつけたようだね。

玄関……

って、何を置いてあるんだあ、邪魔じゃん。

あ、入らせないため、かな。

富山の薬売り画像の謎

推理その1 「この人は行商ではない」

推理その2 「行った先で借りた自転車」

で、その3を考えました。「富山から自転車で来た」

2階に上がる階段

「2階に下りる階段」はないわな、とつまらないツッコミを入れつつ、以前に書いたわたしの母親の実家の(「の」が多いぞ、と)跳ね上げ階段が、こんな雰囲気でした。

かんけーないけど、「のが多い」で思い出しました。

おのののか、という名前のグラビアアイドルがいます。

話はそれだけ。どんとはらい。

映画『新選組』の1シーン

あまりにも有名な、池田屋事件のおりの『階段落ち』ですね。

命の危険が危ない(?)ということで、出演をためらう俳優さんも多いとか(知らんで、聞いた話や)。

で、これをうまく使ったのが1982年の松竹映画『蒲田行進曲』。ヒロインは松坂慶子、「落ち役」は柄本明。

しかし階段落ち。史実かどうかはもちろん不明です。

-

––––––

2. Mikiko- 2016/09/11 12:28

-

あの画像に……

あの画像に……

赤いものはひとつも写ってません。

カープの帽子は、何色に見えるんです?

玄関に置いてあるのは、行商人の行李ですがな。

普通、想像つきますでしょ。

『蒲田行進曲』。

落ち役は、平田満です。

本日は、ボロボロですね。

-

––––––

3. ボロボロハーレクイン- 2016/09/11 16:24

-

>赤いものはひとつも……

>赤いものはひとつも……

と言われても反撃できないわたし。

やはり色に口を出すべきではなかったか。

色事は苦手なんだよ。

行商人の行李

そうかあ、引っ越しの段ボールパックにも見えるが。

>普通、想像……

つきません。

『鎌田行進曲』

映画とドラマ、両方作成されてますね。

映画は1982年松竹 主演:松坂慶子 落ち役:平田満

ドラマは1983年TBS 主演:大原麗子 落ち役:柄本明

わたしが見たのは映画のはずですが、ドラマも見たのかなあ。両者がまぜこぜになったようです。

-

––––––

4. Mikiko- 2016/09/11 18:19

-

わたしは見た途端……

わたしは見た途端……

何の疑問もなく、行李に見えましたが。

こういうのを、素養の違いと云うのでは?

ドラマがあったとは思いませんでした。

ドラマで階段落ちは、予算的に無理があると思いますが。

-

––––––

5. ♪虹の都光の港HQ- 2016/09/11 22:23

-

↑♪キネマの天地

花の姿春の匂いあふるる処

カメラの眼に映る仮染めの恋にさえ

青春もゆる生命はおどるキネマの天地

>素養の違い

>素養の違い

何の素養だろう。

行李には見えませんねえ。

思い出しました。

学生になって、初めて実家を離れるわたしに、着替えなどを詰めた小さな柳行李を、母親が持たせてくれました。ほんとに小さな、長さが1メートルにも満たない可愛らしい行李でした。もちろん担いでいったわけではなく宅急便か何かで送ったのでしょう。

あの柳行李、いったい母親はどこで調達してきたのか。周りの学生にはそんなものを持って来た者はだれ一人おらず、少々、面映ゆい思いをしたのを覚えています。

ミニ柳行李。いつの間にか見当たらなくなっちゃいました。

母さん、僕のあの柳行李、どうしたんでせうね?

蒲田行進曲

前コメで“鎌田”とやっちゃいました(わはは)。

で、つらつら考えてみましたが、わたしの見たのは映画版です。

根拠は傍役。

印象に残っている方に清川虹子がいました。作中では落ち役男の母親という設定(このあたり記憶になし)ですが、よく覚えています。まあ、あの御風貌ですから印象は強いですわな。ドラマ版の方には出演されていませんので、わたしは映画を見た、と。

ならなぜ、落ち役を誤記したのか。コメを書く前にWikiでキャストを確認した。で、ごっちゃにした、という可能性が高いですが、ドラマの方も見ていたので……という可能性も残ります。

まあ、今となっては忘却の彼方です(忘却とは忘れ去ることなり)。

-

––––––

6. Mikiko- 2016/09/12 07:25

-

謎の立方体

謎の立方体

↓富山の薬売りの持ち物であることは確かですが、行李じゃないみたいですね。

http://img.4travel.jp/img/tcs/t/pict/src/32/04/79/src_32047957.jpg?1395349892

これは、小売に出るとき、自転車の荷台に載せた箱ですかね。

手前に、自転車がありますし。

そうか。

宿が自転車も貸してたというのは、如何?

-

––––––

7. レンタル薬?HQ- 2016/09/12 11:02

-

薬売りの持ち物

薬売りの持ち物

は、ともかく。

ずっと気になってたんだけど。

一番左の直方体は何なん?

長火鉢……じゃないよね。

自転車貸し宿

なんか、薬売り専用宿、という感がありますから、その可能性は考えられるんじゃないかなあ。

今でいうレンタサイクルですな。無料、だったら嬉しいんだけど。

-

––––––

8. Mikiko- 2016/09/12 19:14

-

謎の直方体

謎の直方体

鍵がかかるみたいですね。

賽銭箱でしょうか。

オミクジとか?

当たれば宿代タダ、外れれば2倍。

びっくり箱だったりして。

客が卒倒したスキに、財布を抜くんです。

貸し自転車につきましては……。

損料を承ります。

-

––––––

9. 商売繁盛ハーレクイン- 2016/09/12 22:26

-

↑で笹持ってこい

>鍵がかかる

>鍵がかかる

なんでそないなことわかるんじゃい、で画像を見直しましたら、確かに。

ふうむ。

謎は深まるばかりです(そない大層な)。

オミクジといいますと、京都新京極のどこやらの神社に、自動おみくじ機というのが設置してあります。100円(だったかな)を入れると、内部で小さな獅子舞人形が動き、おみくじを咥えて差しだす仕組みです。宮司さんが考案・製作したとか。

まあ、もう馬鹿当たり(かどうかは不明)。

![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)